孝心是中华民族伦理道德的核心元素之一,承载着代际情感与文化传承的双重使命,历代先贤留下的孝道名言,如同璀璨星辰照亮人伦关系的路径,这些凝练的语句不仅蕴含深刻哲理,更具备指导现实生活的实践价值。

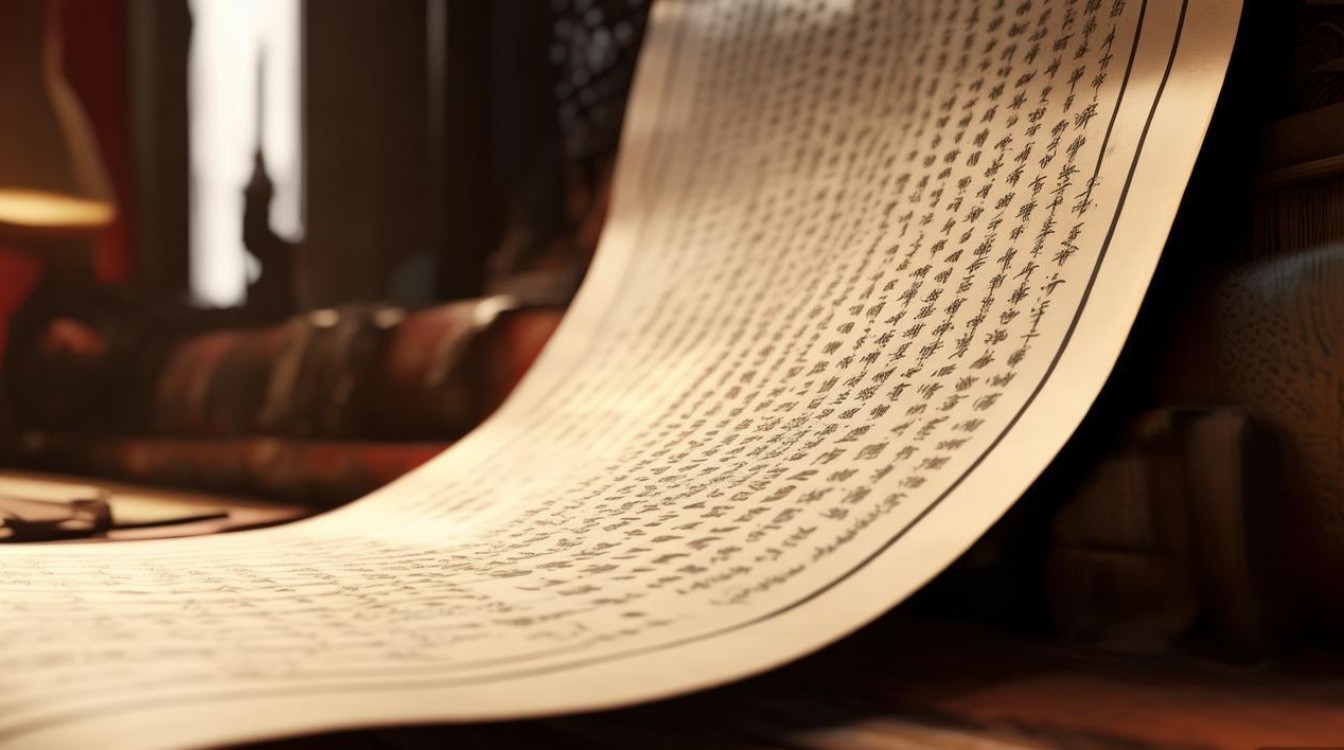

经典名言的源流考据

《孝经·开宗明义》记载:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”这段话出自儒家经典《孝经》,成书于战国至秦汉时期,该著作通过孔子与曾子的对话形式,系统阐述孝道理论,在医疗条件匮乏的古代,保持身体健康被视为履行孝道的基础义务,这种观念体现了古人对生命延续的朴素认知。

唐代孟郊《游子吟》中“谁言寸草心,报得三春晖”已成为表达孝亲情感的经典诗句,这首创作于贞元年间的五言诗,是诗人任溧阳县尉时迎接母亲所作,诗中用“寸草”比喻子女微薄的孝心,以“三春晖”象征母爱的温暖博大,形成强烈的意象对比,这种文学手法既强化了情感表达,又揭示了孝道永无止境的本质特征。

名言背后的历史语境

《论语·为政》记载子游问孝,孔子答曰:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”这段论述产生于礼崩乐坏的春秋时期,孔子针对当时流于形式的孝道观念提出批判,他强调孝道不仅在于物质奉养,更关键的是保持敬意与诚心,这种思想突破了表层的行为规范,深入到了情感认同的层面。

明代朱柏庐《治家格言》中“重资财,薄父母,不成人子”的训诫,反映了商品经济萌芽时期的社会现象,这句话创作于清军入关的动荡年代,作者通过直白的语言批判见利忘亲的行为,这种将孝道与人格完善直接关联的表述方式,凸显了传统社会对道德品行的重视程度。

名言警句的现代运用

在现代家庭教育中,孝道名言的运用需要把握三个维度:首先是理解维度,通过讲解历史背景帮助晚辈建立文化认同;其次是实践维度,将抽象理念转化为具体行为准则;最后是创新维度,结合当代家庭结构特点赋予传统新的内涵。

比如运用“羊有跪乳之恩,鸦有反哺之义”这类自然意象的谚语时,可引导青少年观察动物行为,建立生命教育的直观认知,而如“孝子之至,莫大乎尊亲”这类哲理语句,则适合在成人礼等仪式场合使用,强化代际间的精神传承。

文学手法的教学解析

孝道名言常运用对比手法增强感染力,如“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,通过自然现象与人生境遇的类比,形成强烈的情感冲击,教学中可引导学生创作类似对比句式,深化对孝道时效性的认识。

象征手法的运用也颇具特色,王永彬《围炉夜话》中“百善孝为先”采用数字象征,突出孝道的基础地位,这类表述适合用于价值观教育的开篇,起到提纲挈领的作用。

古今融合的实践智慧

在当代社会践行孝道,需要把握传统精神与现代生活的平衡,古代“父母在,不远游”的训诫,在今天应理解为保持情感联络而非物理距离的约束,利用现代通讯技术维持日常沟通,正是对传统孝道的创新实践。

《礼记》所言“孝有三:大孝尊亲,其次弗辱,其下能养”,这三级划分至今仍具指导意义,最高层次的“尊亲”要求子女通过自身成就为父母赢得尊重,中等层次是避免令父母蒙羞,基础层次才是物质供养,这种分层指导为现代人提供了循序渐进的尽孝路径。

孝道名言的传承不仅是语言文化的延续,更是文明血脉的流转,每代人都在用自己的方式诠释这些古老智慧,让跨越时空的思想在当下生活中焕发新的生机,当我们理解这些语句的深厚底蕴,就能在日新月异的时代变迁中,找到安身立命的精神坐标。