孝道,作为中华民族伦理道德的核心要素,穿越数千年的历史长河,依然是我们精神家园中不可或缺的基石,那些流传至今的诗词与名言,不仅是文学艺术的瑰宝,更是先贤们对“孝”这一理念最深刻、最生动的诠释,理解这些警句的来龙去脉与运用之道,能让我们在传承孝文化时,不仅知其然,更能知其所以然。

追根溯源:理解名言的语境与深意

每一句经典名言都非凭空而来,其背后是特定的时代、独特的个人经历与深沉的情感。

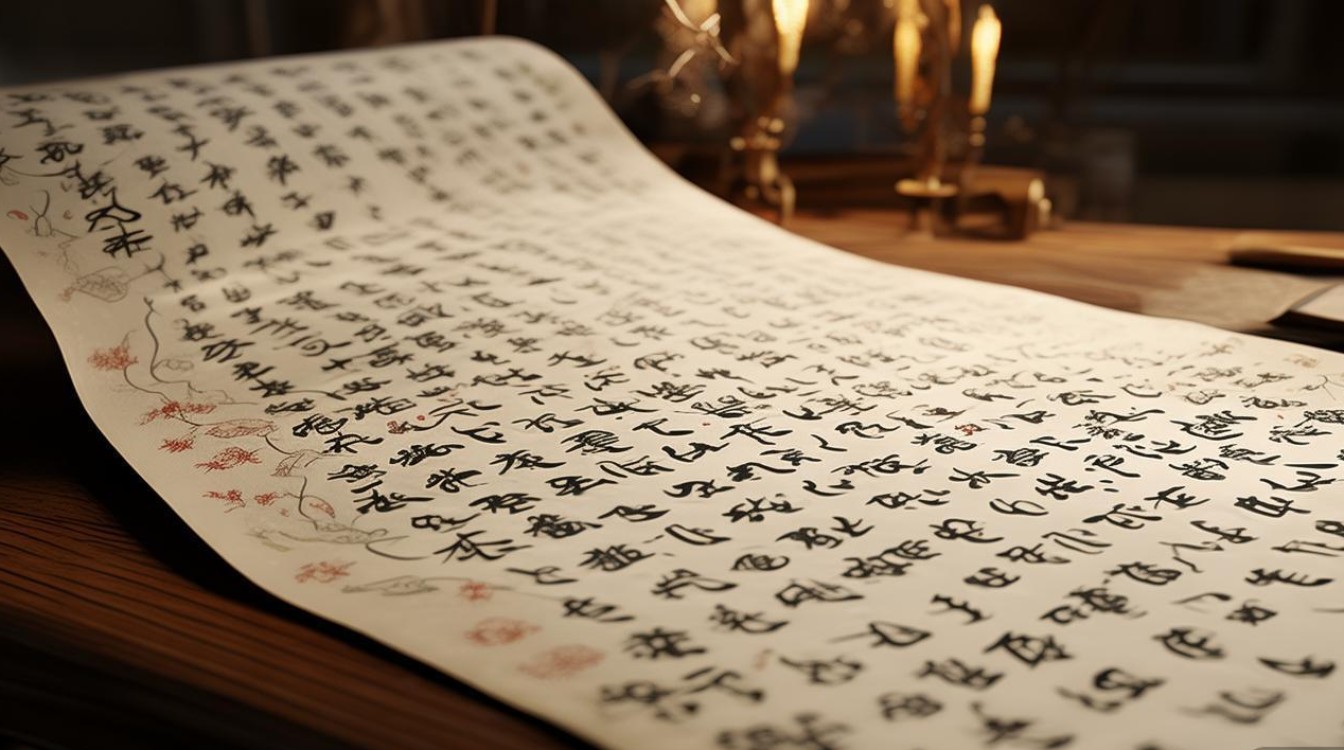

以《诗经·小雅·蓼莪》为例,“哀哀父母,生我劬劳”这句痛彻心扉的呼喊,诞生于一个征夫行役在外的场景,诗中描绘父母养育子女的艰辛——“父兮生我,母兮鞠我,拊我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我”——其情感之真挚,描绘之细腻,被誉为千古孝思的绝唱,它并非空洞的说教,而是特定历史环境下,一个无法尽孝的子女内心最真实的愧疚与哀伤,理解这一创作背景,我们才能体会到这句诗沉甸甸的分量,它承载的是个体在时代洪流中的无奈与对亲恩的深切感怀。

再如唐代孟郊的《游子吟》,“谁言寸草心,报得三春晖”,这句诗创作于诗人年过半百,终于得以接母亲同住之时,孟郊一生仕途坎坷,常年漂泊,对母亲的思念与愧疚积郁已久,当他终于能够略尽孝心时,回想起母亲“临行密密缝”的细节,深感母爱的浩瀚如春日阳光,而自己的回报则如微小草心,难以企及万一,这句诗是诗人个人情感经历的自然流露,明白了这一点,我们才能懂得,孝道不仅是责任,更是一种发自肺腑的、对无私亲情的感恩与回馈。

儒家经典《论语》中,孔子对孝道的论述更是精辟,子游问孝,子曰:“今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”这句话直接点出了孝道的核心——敬,在孔子所处的礼崩乐坏的时代,他敏锐地指出,如果孝道仅仅停留在物质奉养的层面,那与饲养犬马并无本质区别,真正的孝,必须内含有对父母的尊敬与爱,理解了孔子试图重塑社会伦理秩序的宏愿,我们就能更深刻地把握“孝”在儒家思想体系中的崇高地位。

学以致用:让经典名言融入现代生活

这些古老的智慧,如何跨越时空,在现代社会中焕发新的生命力?关键在于活学活用。

家庭教育与情感沟通: 在日常与父母的相处中,我们可以引用这些名言作为情感表达的桥梁,在为父母做一件小事后,可以借用《游子吟》的意境,真诚地说:“我做的这点事,比起您对我的付出,真是‘寸草心’难报‘三春晖’。”这比直白的感谢更能传递深沉的情感,当与子女交流时,可以用“哀哀父母,生我劬劳”来形象地讲述养育的不易,让抽象的道理变得具体可感,在孩子心中播下感恩的种子。

个人修养与自我反思: 这些名言也是我们进行自我审视的明镜,当我们在外奔波,是否常常忽略了家中的父母?《论语》中的“父母在,不远游,游必有方”提醒我们,在追求个人发展的同时,要妥善安排,让父母安心,当我们对父母感到不耐烦时,“色难”二字(子夏问孝,子曰:“色难。”)便是一记警钟,提醒我们保持和颜悦色是孝道中最难也最见真心的部分,将名言内化为行为准则,能不断提升我们的道德修养。

社会教育与文化传播: 在撰写文章、进行演讲或开展文化活动时,恰当地嵌入孝道名言,能极大地增强说服力和感染力,在探讨家庭伦理的讲座中,引用《孝经》的“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也”,可以从天地法则的高度来强调孝的天然正当性,在社区宣传栏中,展示“老吾老以及人之老”的格言,有助于营造尊老敬老的社会风尚。

鉴赏手法:品味名言的艺术魅力

这些名言之所以能历久弥新,除了思想的深邃,还在于其高超的艺术表现手法。

比喻与象征: 这是最常用的手法。《游子吟》中将母爱比作“三春晖”,子女孝心比作“寸草心”,通过自然现象的对比,将抽象的情感化为具体可感的形象,意境宏大,感人至深。

对比与衬托: 《论语》中“能养”与“敬”的对比,通过将人对父母的奉养与对犬马的饲养相提并论,产生强烈的修辞效果,鲜明地突出了“敬”的不可或缺性,令人警醒。

白描与细节刻画: 《蓼莪》中“拊我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我”一连串的动作描写,不加修饰,却如一幅幅画面,将父母抚育的辛劳细致入微地展现出来,于平实中见真情,具有震撼人心的力量。

直抒胸臆: “哀哀父母,生我劬劳”则是直接、强烈的感情迸发,这种不加掩饰的悲痛,能够瞬间击穿读者的心理防线,引起最广泛的情感共鸣。

品读这些讲孝道的诗词名言,如同与古圣先贤进行一场关于人伦亲情的深度对话,它们不仅是需要背诵的文字,更是需要我们用心体悟、用行动实践的智慧,在快节奏的现代生活中,这些古老的训诫如同永不熄灭的灯火,照亮我们回归亲情、守护人伦的道路,让这些充满温度的文字,不仅存于典籍,更流淌在我们的血脉中,落实在日常的一言一行里,这才是对孝道文化最好的继承与弘扬。