传承千年的道德智慧

孝道是中华文化的核心价值之一,自古以来,无数先贤哲人留下了关于孝心的名言警句,这些话语不仅凝聚了古人的智慧,更成为后世修身齐家的行为准则,本文将深入探讨孝心名言警句的出处、作者、创作背景,并分析其使用方法与表达手法,帮助读者更好地理解与运用这些经典智慧。

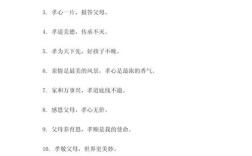

孝心名言警句的经典出处

孝心名言警句多源自古代典籍、圣贤语录及民间谚语,其中最具代表性的包括《论语》《孝经》《孟子》等儒家经典。

-

《论语》中的孝道智慧

- “父母在,不远游,游必有方。”(《论语·里仁》)

这句话出自孔子,强调子女应时刻顾及父母的感受,远行时要让父母知晓去向,体现对父母的关怀与尊重。 - “今之孝者,是谓能养,至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”(《论语·为政》)

孔子在此指出,孝不仅是物质供养,更在于内心的敬爱,否则与饲养动物无异。

- “父母在,不远游,游必有方。”(《论语·里仁》)

-

《孝经》的孝道思想

- “夫孝,德之本也,教之所由生也。”(《孝经·开宗明义章》)

《孝经》作为儒家经典,将孝视为道德的根本,认为教化皆源于孝道。

- “夫孝,德之本也,教之所由生也。”(《孝经·开宗明义章》)

-

《孟子》对孝的诠释

- “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”(《孟子·梁惠王上》)

孟子提倡推己及人,由孝敬自己的父母延伸到尊重所有长辈,体现大孝精神。

- “老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。”(《孟子·梁惠王上》)

名言警句的作者与创作背景

许多孝心名言警句出自古代圣贤,他们的思想深受时代背景影响。

-

孔子:孝道的奠基者

孔子生活在春秋时期,礼崩乐坏,社会动荡,他提出“仁”的思想,并以孝为仁之本,强调家庭伦理对社会稳定的重要性。 -

曾子:孝的实践者

曾子是孔子弟子,以孝行闻名。《孝经》相传由他整理,身体发肤,受之父母,不敢毁伤”体现对父母的敬畏。 -

朱熹:宋代理学对孝的阐释

朱熹在《朱子家训》中强调“孝悌忠信”,将孝与家庭治理结合,影响后世家风建设。

孝心名言警句的使用方法

名言警句不仅是道德箴言,更可应用于日常生活、教育、写作等多个场景。

-

家庭教育中的运用

- 父母可通过“百善孝为先”等名言教导子女,培养感恩之心。

- 在家庭讨论中引用“子欲养而亲不待”,提醒家人珍惜团聚时光。

-

写作与演讲的引用技巧

- 在文章开头引用“孝悌也者,其为仁之本与”,增强说服力。

- 演讲时用“谁言寸草心,报得三春晖”渲染情感,引起共鸣。

-

社会倡导与公益宣传

- 公益广告采用“老吾老以及人之老”,呼吁社会关爱老人。

- 社区活动以“孝子之至,莫大乎尊亲”为主题,弘扬敬老文化。

名言警句的表达手法

孝心名言警句之所以流传千年,与其精炼深刻的表达方式密不可分。

-

比喻手法

- “树欲静而风不止,子欲养而亲不待”以自然现象比喻孝的紧迫性。

- “慈母手中线,游子身上衣”通过细节描写展现母爱伟大。

-

对比手法

“犬马皆能有养,不敬何以别乎”通过人与动物的对比,强调孝的精神层面。

-

排比与对仗

“入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众”句式整齐,朗朗上口,便于传诵。

现代社会中孝心名言警句的现实意义

在快节奏的现代生活中,孝心名言警句依然具有重要价值。

-

缓解代际矛盾

“事父母几谏,见志不从,又敬不违”提醒子女与父母沟通时应保持耐心与尊重。 -

增强家庭凝聚力

定期家庭聚会时分享“家和万事兴”,强化亲情纽带。 -

塑造社会道德风尚

通过媒体传播“孝感动天”等故事,引导社会形成尊老爱幼的风气。

孝心的名言警句不仅是文字的组合,更是中华民族的精神基因,理解其深刻内涵,掌握运用方法,才能让这些智慧真正融入生活,代代相传。