传统节日的名言警句承载着深厚的文化底蕴,是中华民族精神的重要载体,这些凝练而深刻的语句,不仅传递着先贤智慧,更在千年传承中塑造着民族的文化认同与价值取向。

节日名言的源流考据

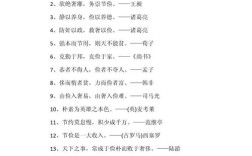

春节“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”出自王安石《元日》,创作于北宋熙宁变法期间,这首七绝并非单纯的节庆描写,而是通过新春气象展现改革带来的社会革新,诗句中“新桃换旧符”的意象,既是对传统年俗的忠实记录,更是变法除旧布新的政治隐喻,理解这类名言,需要结合具体历史语境,才能把握其深层含义。

中秋名句“但愿人长久,千里共婵娟”来自苏轼《水调歌头·丙辰中秋》,这首词创作于宋神宗熙宁九年,当时苏轼因与变法派政见不合外放密州,词中既包含对弟弟子由的思念,也寄托着仕途失意的复杂心境,作者以月之圆缺喻人生际遇,最终升华出超越时空的豁达情怀,这种由个人情感上升到普遍哲理的创作手法,正是其流传千古的关键。

名言运用的方法论

在实际运用中,节日名言的使用需遵循三个原则:

情境适配原则,杜牧《清明》中“清明时节雨纷纷”适用于表达哀思追忆,若用于喜庆场合便显不妥,王维《九月九日忆山东兄弟》“独在异乡为异客”适合表达思乡之情,但在团圆场景中则需谨慎选用,这种情境匹配不仅涉及情感基调,还包括场合的正式程度、受众的接受心理等多重因素。

文化解码原则,春节常用的“爆竹声中一岁除”,需要理解古代驱逐年兽的民俗背景;端午节“屈子冤魂终古在”,必须知晓屈原投江的历史典故,这些文化密码的解读,能够帮助现代人真正理解节日名言的精神内核。

创新转化原则,传统名言需要与当代语境结合才能焕发新生,比如重阳节“遍插茱萸少一人”的习俗已不常见,但其中蕴含的思亲情感仍可转化为对现代空巢老人的关怀,这种创造性转化要求我们把握名言的精神实质而非表面形式。

名言创作的艺术手法

节日名言的创作常运用多种文学技巧:

比喻象征是常见手法,苏轼中秋词将月亮比作“玉盘”,既形象又富有诗意;王安石用“新桃”象征革新,赋予具体物象深刻内涵,这种通过具象表达抽象的手法,增强了语言的表现力和感染力。

对仗工整构成形式美,春节对联“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”,严格的平仄对仗营造出韵律美感,这种形式不仅便于记忆传播,更体现着汉语独有的音乐性特征。

用典深化意境层次,辛弃疾《青玉案·元夕》“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,表面写元宵偶遇,实则寄托着词人的政治理想与人格追求,这种借典故抒怀的手法,极大拓展了诗句的意蕴空间。

名言的现代传承价值

在当代社会,传统节日名言具有不可替代的教育功能,这些经过时间淬炼的语句,蕴含着丰富的道德资源和人生智慧,春节名言教导人们珍惜时光、奋发向上;清明诗句引导人们慎终追远、感恩先辈;中秋词赋启迪人们珍视团圆、豁达处世。

这些名言还是文化认同的重要纽带,当全球华人共同吟诵“海上生明月,天涯共此时”,张九龄这首《望月怀远》便成为连接世界各地华人的精神桥梁,这种跨越时空的文化共鸣,正是中华民族凝聚力的生动体现。

随着时代发展,节日名言的传播方式也需要创新,除了传统的书法、楹联等形式,还可以通过新媒体平台进行创造性传播,但无论形式如何变化,核心是要保持这些名言的精神内核不变,确保传统文化在创新中不失本色。

传统节日名言作为活着的文化遗产,需要我们以敬畏之心传承,以创新精神发展,在理解其历史渊源的基础上,结合当代语境进行创造性转化,让这些古老而珍贵的智慧在新的时代条件下继续发挥教化作用,成为构建民族精神家园的重要基石,这既是对先贤智慧的尊重,也是对后代子孙的文化责任。