财富,是千百年来人们不懈追寻的目标,在漫长的探索过程中,无数智者将他们对财富本质与获取之道的深刻洞察,浓缩成一句句精炼的格言,这些跨越时空的智慧结晶,不仅是思想的火花,更是可供实践的行动指南,理解并运用这些名言,就如同站在巨人的肩膀上眺望财富的路径。

东方智慧:农耕文明与商业哲思的融合

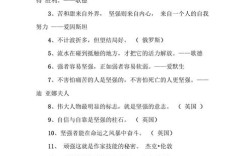

中华文化关于财富的论述源远流长,其核心往往超越单纯的金钱积累,更注重财富与道德、社会责任的统一。

“君子爱财,取之有道”出自《论语》,反映了儒家思想对财富获取方式的严格规范,孔子生活在春秋末期,礼崩乐坏,社会秩序经历剧烈变动,他提出这一观点,旨在强调个人在追求财富时,必须坚守道德底线,使用正当手段,在当代商业环境中,这句名言提醒我们,任何商业模式的构建与利润的获取,都应当以诚信、合法为基础,追求可持续的、无愧于心的财富。

“人弃我取,人取我与”则展现了古代商圣白圭的逆向投资思维,白圭是战国时期的商业巨擘,其策略精髓在于洞察物极必反的规律,在他人贪婪时恐惧,在他人恐惧时贪婪,这种思想与数千年后现代价值投资的核心理念不谋而合,运用这一智慧,要求投资者具备独立的判断力与对抗市场流行情绪的勇气,在低估领域寻找机会,在高涨时保持警惕。

另一句闪烁着辩证光芒的名言是“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,源自老子《道德经》,这并非直接的财富指南,却是管理财富与人生的高阶智慧,它指出顺境与逆境相互转化的必然性,对于创业者与投资者而言,这意味着在市场繁荣、收益丰厚时,需预见潜在风险,保持谦逊与谨慎;在遭遇挫折、面临亏损时,则要洞察其中可能蕴藏的新机遇与转机,保持坚韧与乐观。

西方视角:资本精神与个人奋斗的彰显

西方名言同样为财富创造提供了丰富的思想资源,其特点常与资本主义精神、个人奋斗和创新意识紧密相连。

本杰明·富兰克林在《穷理查年鉴》中提出的“时间就是金钱”,已成为工业文明时代效率观念的标志性口号,富兰克林身兼科学家、作家、政治家与商人多重身份,他生活在美国资本主义兴起初期,这句名言将无形的时间直接等同于有形的货币,深刻揭示了机会成本的概念,它教导我们,提升时间管理效率、优化决策速度,本身就是最重要的资本增值过程。

沃伦·巴菲特的“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,则是现代金融领域知行合一的典范,这句名言诞生于二十世纪波澜壮阔的全球资本市场,是巴菲特在数次泡沫与危机中锤炼出的投资哲学,它要求实践者不仅理解其字面意义,更要培养强大的心理素质,在市场集体非理性时,能够克服从众本能,坚持独立判断,执行逆向操作。

爱迪生所言“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”,虽然常被用于鼓励努力,但其核心也适用于财富创造,许多看似一夜成功的财富故事,其根基往往是长期专注、持续改进与不畏失败的坚韧,将汗水倾注于有价值的领域,是普通人迈向财务成功的可靠阶梯。

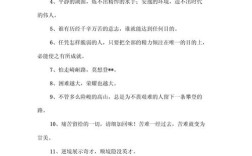

知行合一:将名言智慧融入财富实践

收集与欣赏名言仅是第一步,让这些智慧真正转化为财富,需要一套系统的实践方法。

深度解构,面对任何一句财富名言,都应探究其诞生的历史背景与所要解决的具体问题,理解“取之有道”的“道”在当今社会具体指代哪些商业伦理和法律规范,这种解构能帮助我们抓住本质,而非机械照搬字面意思。

情境化应用,没有放之四海而皆准的真理,白圭的“人弃我取”在趋势形成的早期和末期应用,效果天差地别,巴菲特的恐惧与贪婪,也需要结合具体的市场估值与宏观经济周期来判断,将名言与自身的行业特点、风险承受能力、技能专长相结合,进行创造性转化,是关键所在。

然后是系统化执行,孤立的灵感难以构建稳固的财富大厦,将“时间就是金钱”的理念,通过制定清晰的目标体系、优先级排序、以及拒绝无关干扰的时间管理方法落到实处,才能形成生产力,将逆向投资思维,固化为严格的研究流程、纪律性的买入卖出规则,才能避免其沦为冲动交易的借口。

内化为心法,所有外在的方法论,最终都需要内在的认知与心性相匹配,财富名言的价值,在于它们能够反复锤炼我们的财富观念:培养延迟满足的耐心,增强抵御诱惑的定力,塑造从失败中学习的成长型思维,当这些心法融入血脉,我们便能超越对名言表层的模仿,进入自由创造的境界。

财富的积累,本质上是认知的变现,这些历经时间洗礼的名言,是提升我们财富认知的宝贵地图,地图终究无法替代亲身的行走,真正的富足之路,在于以这些智慧为罗盘,结合自身的实践与思考,勇敢地穿越商业与投资的迷雾,最终开辟出属于自己的独特航道。