中华民族五千年文明长河中,爱国情怀始终是贯穿始终的精神纽带,无数先贤志士用生命与智慧凝结成的爱国名言,至今仍在历史长廊中回响,这些凝练而深刻的语句,不仅是文学瑰宝,更是民族精神的火炬,照亮着一代又一代人的前行之路。

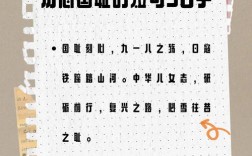

名言溯源:字字珠玑的历史回音

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”——这句流传千年的箴言出自北宋名臣范仲淹的《岳阳楼记,公元1046年,被贬邓州的范仲淹应好友滕子京之邀,为重修岳阳楼作记,当时北宋内忧外患,范仲淹亲历政坛起伏,目睹民间疾苦,在文章中借景抒情,表达出超越个人得失的博大胸怀,这句名言不仅体现了他作为政治家的担当,更塑造了中国士大夫“以天下为己任”的精神标杆。

文天祥在《过零丁洋》中留下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的绝唱,公元1279年,南宋政权濒临覆灭,文天祥兵败被俘,面对元军劝降,他以这首诗明志,诗句中的“丹心”象征着赤诚的爱国之心,“汗青”指代史册,表达了为国捐躯、名垂青史的坚定信念,这种在民族存亡关头展现的气节,成为中华民族精神的重要组成部分。

“天下兴亡,匹夫有责”这八个字,常被误认为是顾炎武原话,实则出自梁启超对顾炎武《日知录》中思想的提炼,顾炎武在明清易代之际提出“保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣”,强调普通人同样肩负着保卫民族文化的责任,梁启超在《痛定罪言》中将其凝练为更易传播的八字名言,使之成为激励近代中国人民救亡图存的精神号角。

名句鉴赏:艺术与思想的完美融合

爱国名言之所以能够穿越时空,历久弥新,与其精湛的艺术表现手法密不可分,这些语句通常运用多种修辞技巧,将深厚情感与艺术美感融为一体。

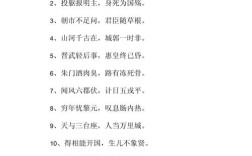

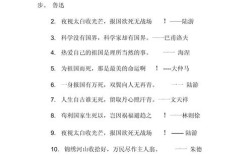

比喻是常见手法之一,林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”中,将国家利益与个人生死的关系通过对比表现得淋漓尽致,诗句运用对仗工整的句式,强化了情感的张力,展现了作者在禁烟运动中所持的坚定立场。

象征手法也常被运用,鲁迅先生“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕”中,“轩辕”象征中华民族,“血荐轩辕”则表达了为民族解放事业献身的决心,这种象征既含蓄又深刻,增强了语言的表现力。

对偶句式在爱国名言中尤为常见,陆游《病起书怀》中“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺”,通过工整的对仗,将地位卑微仍心系国家、事情未成绝不放弃的情怀表达得深切感人,这种句式不仅朗朗上口,更体现了汉语的韵律之美。

现代应用:经典名言的当代价值

在当代社会,这些经典名言依然具有强大的生命力,正确理解和使用它们,能够丰富我们的语言表达,增强文化自信。

在教育领域,教师可以通过讲解“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的创作背景,让学生体会陆游至死不渝的爱国情怀,培养青少年的民族责任感,在写作中恰当地引用“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,能够为文章增添历史厚重感,表达对人民生活的关切。

在公众演讲中,适时引用“为中华之崛起而读书”,能够唤起听众的爱国热情与奋斗精神,周恩来少年时代立下的这一志向,至今仍是激励青少年立志报国的经典范例。

新媒体时代,这些名言也以新的形式传播,在社交媒体上,“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”等名句常被配以历史图片或短视频,以更直观的方式向年轻一代传递爱国精神。

文化传承:从理解到践行的升华

要真正理解爱国名言的内涵,需要从多个角度深入探究,了解作者的创作背景是关键一步,比如理解杜甫“国破山河在,城春草木深”中蕴含的沉痛,就需要知晓安史之乱给国家和人民带来的深重灾难。

把握名言的核心精神也至关重要,岳飞“精忠报国”不仅是母亲刺在背上的四个字,更是贯穿他一生的信念;屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”展现的是对理想不懈追求的执着精神。

将这些名言内化为行动指南,才是对其最好的传承,在和平年代,爱国不再需要人人都“捐躯赴国难”,但依然需要“位卑未敢忘忧国”的担当,科学家潜心研究推动科技进步,教师辛勤耕耘培育下一代,工人精益求精打造优质产品,都是爱国精神的当代体现。

这些穿越时空的爱国名言,如同历史长河中的灯塔,照亮民族前行的道路,它们不仅是语言的艺术,更是精神的火炬,当我们吟诵这些语句时,就是在与先贤进行跨越时空的对话,就是在传承中华民族最宝贵的精神基因,在这个充满机遇与挑战的时代,这些凝聚着智慧与气节的名言,将继续激励着我们坚定前行,在实现民族复兴的伟大征程中,书写属于这个时代的爱国篇章。