每当提及“妈妈的怀抱”,心中总会涌起一股暖流,仿佛瞬间回到了最安心的港湾,这一主题在诗歌中反复吟咏,成为跨越时空的永恒意象,就让我们一同走进这些动人的诗行,探寻其背后的文化脉络与艺术魅力。

意象溯源:从古老民谣到经典诗词

“妈妈的怀抱”作为诗歌意象,最早可追溯至《诗经》。《小雅·蓼莪》中“父兮生我,母兮鞠我,拊我畜我,长我育我”的泣血之句,将母亲养育之恩化作永恒文字,这种对母爱的礼赞,奠定了中华文化中亲情书写的基础。

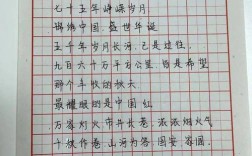

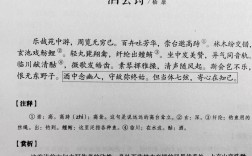

唐代孟郊《游子吟》堪称这一主题的巅峰之作。“慈母手中线,游子身上衣”通过具体的生活场景,将母爱凝聚在密密缝制的针脚间,这首诗创作于诗人年过半百、终于功成名就之时,却仍念念不忘母亲当年的关爱,这种时空交错的情感表达,让平凡的母爱升华为震撼人心的艺术力量。

艺术手法:多重技巧营造情感共鸣

诗人运用多种艺术手法来表现这一主题,比喻是最常见的手法,如将母亲怀抱比作“避风港”、“温暖巢穴”,通过具象化比喻唤起读者共鸣,当代诗人舒婷在《啊,母亲》中写道:“你苍白的指尖理着我的双鬓/我禁不住象儿时一样/紧紧拉住你的衣襟”,通过细节描写展现对母亲的依恋。

象征手法的运用也颇具深意,冰心在《繁星·春水》中写道:“母亲啊!天上的风雨来了/鸟儿躲到它的巢里/心中的风雨来了/我只躲到你的怀里”,将自然风雨与人生困境相对应,母亲的怀抱成为抵御一切困苦的精神庇护所。

文化内涵:东方情感的特有表达

中国诗歌中的母亲意象承载着独特的文化密码,与西方诗歌中常将母亲与宗教意象结合不同,中国诗人更注重现实生活中的情感联结,这种差异源于儒家文化对家庭伦理的重视,使“孝道”成为诗歌创作的重要源泉。

费孝通在《乡土中国》中提出的“差序格局”理论,有助于理解中国式亲情的特点,以血缘为纽带的亲密关系,使得母亲成为情感世界的核心,这种文化心理投射在诗歌创作中,形成了独具特色的表达方式。

现代流变:传统意象的当代诠释

随着时代发展,这一主题的诗歌创作也在不断演变,余光中《乡愁》中“母亲在里头”的感叹,将个人亲情与家国情怀巧妙融合,赋予传统意象新的时代内涵,当代网络诗歌中,“妈妈的怀抱”更以多元形式出现,成为快节奏社会中人们的情感寄托。

值得注意的是,现代诗歌在继承传统的同时,也在表现手法上不断创新,有的诗人采用意识流技巧,将童年记忆与现实感受交织;有的运用蒙太奇手法,拼接不同时空的母亲形象,这些创新使古老主题焕发新的生命力。

鉴赏方法:如何读懂亲情诗歌

要深入理解这类诗歌,建议从三个层面入手:首先是语言层面,关注诗人如何通过词语选择营造氛围;其次是意象层面,分析核心意象的构建方式;最后是情感层面,体会文字背后深沉的情感涌动。

以泰戈尔《新月集》为例,诗人通过孩童视角描写母亲,这种特殊视角让平常场景充满诗意,读者在鉴赏时,若能设身处地体会诗人的创作心境,往往能获得更深刻的理解。

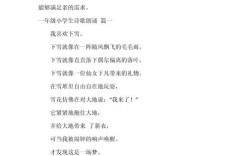

创作启发:从阅读到书写

对于想要尝试创作的读者,建议从个人真实体验出发,不必刻意追求辞藻华丽,真诚的情感最能打动人心,可以从小处着手,描写一个具体场景、一个动人瞬间,让细节成为情感的载体。

多读经典作品有助于提升创作水平,从古诗十九首到现代诗歌,无数优秀作品为我们提供了学习范本,重要的是,在借鉴中形成自己的风格,用独特的方式表达对母亲的深情。

在这个变化太快的世界里,关于母亲的诗歌如同永恒的精神坐标,提醒着我们生命的来处,每当夜深人静,翻开这些充满温度的诗页,仿佛又能回到那个最安全的港湾,或许,这就是诗歌永恒的魅力——它让我们在文字中,重新找到心灵的归宿。