诗歌,是人类情感与智慧的凝练表达,它用最精炼的文字,构筑最深邃的意境,我们一同走进这片宁静的文字天地,探寻诗歌的脉络与呼吸。

溯源:诗歌的源流与演变

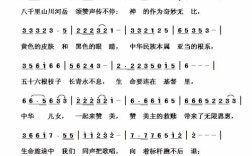

诗歌的起源,几乎与人类文明同步,最早的诗歌并非书写于纸上,而是口耳相传的吟唱。《诗经》作为中国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风、雅、颂”的划分,正体现了诗歌从民间歌谣到宫廷乐章的完整谱系。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是自然景象的描绘,更是先民质朴情感的率真流露。

在西方,古希腊的荷马史诗《伊利亚特》与《奥德赛》,同样以口传形式诞生,奠定了叙事诗的辉煌传统,无论是东方还是西方,诗歌最初都服务于祭祀、劳动、爱情等人类最基本的生活与精神需求,它是集体记忆与个体情感的混合体。

了解诗歌的出处,如同认识一棵树的根系,它帮助我们理解一种文体、一种风格乃至一个民族审美情趣的由来,当我们知晓词源于唐代的燕乐、兴于宋代的城市繁华,便能更深刻地体会柳永“杨柳岸,晓风残月”的婉约,与苏轼“大江东去”的豪放之间的差异与魅力。

灵魂:诗人与时代的对话

诗人是诗歌的创造者,他们的生命体验与时代背景,共同熔铸了诗歌的灵魂,阅读一首诗,便是在与诗人的心灵对话。

杜甫被称为“诗圣”,其作品被誉为“诗史”,他身处大唐由盛转衰的剧变时期,个人命运的颠沛流离与家国天下的深重灾难,共同注入他的笔端。“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是尖锐的社会批判;“感时花溅泪,恨别鸟惊心”是沉痛的国族哀思,不了解安史之乱前后那段血泪交织的历史,便难以完全读懂杜甫诗中那份沉郁顿挫的力量。

同样,现代诗人海子的《面朝大海,春暖花开》,字面洋溢着幸福与温暖,但若结合诗人在理想与现实的巨大冲突中的最终选择,便能感受到诗句之下潜藏的巨大孤独与决绝的告别,诗歌,往往是诗人用生命点燃的灯火。

探究创作背景,绝非简单的知识补充,而是深入诗歌内核的必经之路,它让我们看到的不是孤立的文字,而是一个活生生的人,在一个具体的时代里,他的欢笑、泪水、挣扎与超越。

方法:诗歌的品读与运用

如何将古老的诗歌融入现代生活?关键在于掌握正确的品读与运用方法。

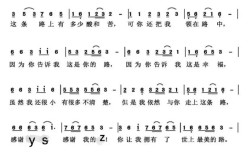

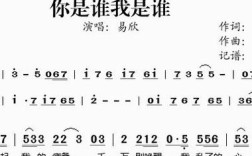

品读之道,在于“沉浸”与“反复”。 初读一首诗,不必急于寻求“标准答案”,应先放任自己的直觉,感受语言的节奏、韵律和营造的整体氛围,如同聆听音乐,先让声音流过身体,继而,进行细读,关注意象的运用。“意象”是诗歌的基本构成单位,是客观物象与主观情感的融合,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦”等一系列意象的密集排列,无需赘言,便勾勒出旅人愁思的苍凉画卷。

反复吟诵至关重要,诗歌的音乐性只有在声音中才能完全显现,在抑扬顿挫间,体会情感的起伏,许多微妙的意味会在重复中自然浮现。

运用之妙,在于“化用”与“共鸣”。 在现代写作中,可以巧妙化用古典诗词的意境或句式,为文章增色,在日常交流、演讲或社交媒体分享中,恰当地引用一句切合情境的诗词,往往能起到“四两拨千斤”的效果,使表达更为典雅、深刻,更重要的是,将诗歌作为滋养心灵的源泉,在人生失意时,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”能给予我们豪迈的激励;在思念亲友时,苏轼的“但愿人长久,千里共婵娟”能带来温暖的慰藉。

技艺:诗歌的艺术手法赏析

诗歌之所以拥有撼动人心的力量,离不开其精妙的艺术手法。

赋、比、兴是中国古典诗歌的经典手法。“赋”是直陈其事,如《木兰诗》中对木兰征战生活的铺叙;“比”是比喻,将抽象情感具象化,如李煜将愁思化为“一江春水向东流”;“兴”是由他物引起所咏之词,如《诗经》中以“桃之夭夭”起兴,引出对新娘的赞美。

象征与隐喻是现代诗歌中极为重要的手法,它不直接言明,而是通过一个形象暗示一种深意,戴望舒的《雨巷》中,“丁香一样结着愁怨的姑娘”并不仅是一个人物,更是诗人心中追求的理想与希望的象征,这种含蓄的表达,赋予了诗歌多重解读的空间,使其意蕴无穷。

语言的陌生化是诗歌营造独特审美感受的常用技巧,诗人通过改变词语的习惯性搭配、打破常规语法等方式,使熟悉的语言产生新的质感,余光中在《乡愁》中,将“乡愁”这种情绪,具象化为“邮票”、“船票”、“坟墓”、“海峡”,这种新颖的联结,让读者对“乡愁”产生了全新而强烈的感受。

诗歌的世界广袤无垠,每一次深入都是一次心灵的探险,它教会我们如何用凝练的眼光审视世界,如何用丰富的情感体验人生,在喧嚣的时代,愿我们都能在诗歌中找到一方宁静,让这些经过千百年淬炼的文字,成为我们精神家园中最坚实的基石。