诗歌,是语言凝练出的甘露,是情感淬炼成的星火,它穿越千年时光,依然能精准叩击今人的心扉,想要真正读懂一首诗,乃至尝试创作,需要从多个维度深入理解其肌理与魂魄。

溯源:在时光长河中打捞诗意

每一首流传至今的诗词,都不是孤立存在的文本,而是深深植根于其时代土壤的花朵,了解其出处与作者,是解读诗意的第一把钥匙。

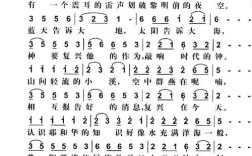

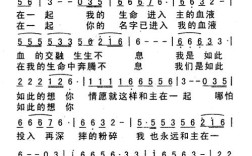

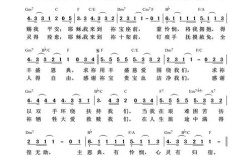

所谓“出处”,不仅指它收录于哪本诗集,更指向其诞生的具体历史语境与社会风貌。《诗经》中的“风”,大多源自民间歌谣,反映了周代各地的生活与情感;“雅”、“颂”则更多与宫廷礼仪、宗庙祭祀相关,风格庄重典严,同样,读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不将其置于安史之乱后大唐由盛转衰的宏大背景之下,便难以体会字里行间那份沉郁顿挫的悲悯与力量,诗人的个人经历,更是其作品最直接的底色,李煜前期词作中的富丽堂皇,与亡国后“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的深哀巨痛,形成鲜明对比,正是其人生境遇的急剧转折,造就了词作内容的根本性变化与艺术境界的升华。

当我们接触一首古典诗词,不妨先做一番“考古”:它写于何时?诗人当时处于怎样的人生阶段?社会正经历着怎样的变迁?这些背景信息,如同为欣赏一幅古画拂去历史的尘埃,能让画面的细节与神采逐渐清晰起来。

入微:于字句章法间探寻匠心

掌握了宏观背景,下一步便是潜入文本内部,品味其精妙的“使用方法”与“使用手法”,古典诗词在有限的篇幅内,构建起无限的艺术空间,其魅力正源于一套高度成熟且丰富的表现手法体系。

意象的营造,诗人 seldom 直白地抒情,而是借助客观物象来承载主观情思,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续铺排多个意象,共同渲染出天涯游子的萧瑟孤寂,这些意象,如“月”之于思乡,“柳”之于离别,“菊”之于隐逸,在长期的文化积淀中形成了相对稳定的情感内涵,成为诗人与读者之间心照不宣的审美密码。

意境的构筑,意境是意象的升华,是诗人主观情感与客观景物交融而成的艺术境界,王维的诗作,如“明月松间照,清泉石上流”,画面静谧空灵,营造出一种物我两忘的禅意境界,读这样的诗,我们不仅是看风景,更是被带入一个特定的氛围与精神状态之中。

再者是修辞的妙用,比喻、拟人、夸张、对偶、用典……这些修辞手法是诗人点石成金的魔杖。“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,李白以极致的夸张,将庐山瀑布的磅礴气势刻画得淋漓尽致,其艺术感染力远超平铺直叙,对仗工整的律诗绝句,则在视觉与听觉上赋予诗歌一种建筑美与音乐美。

语言的锤炼,古人作诗讲究“炼字”,贾岛“推敲”的故事便是典范,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,宋祁“红杏枝头春意闹”的“闹”字,都是着一字而境界全出的神来之笔,品味这些关键词,是深入诗歌内核的关键。

融通:让古典诗意照进现实生活

理解了古典诗词的创作规律,我们便能更好地将其融入当下的生活,实现古今情感的共鸣与对话。

诗歌是情感的容器,当我们思念远方的亲人,会自然吟诵“但愿人长久,千里共婵娟”;当身处逆境,需要激励时,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”能给予我们磅礴的力量,诗词将人类共通的喜怒哀乐,以最优美、最凝练的方式表达出来,成为我们抒发情感的精致载体。

诗歌也是审美的熏陶,日常品读诗词,能够极大地提升我们对语言之美、意境之美的感知能力,尝试进行创作,即便是简单的仿写,也是对这一套精妙语言系统的实践与体悟,从感知美,到尝试创造美,是一个自然且愉悦的过程。

更为重要的是,诗歌中蕴含着深厚的文化基因与人生智慧,读“采菊东篱下,悠然见南山”,我们接触道家返璞归真的思想;读“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,我们感受儒家士大夫的家国情怀,这些穿越时空的精神养分,能够滋养我们的心智,塑造我们看待世界与人生的方式。

诗歌并非陈列于博物馆的化石,它是依然跳动着的、古老而年轻的心脏,以历史为舟,以技法为桨,我们便能自由航行于这片浩瀚而璀璨的文学星海,汲取其中永不枯竭的智慧与力量,让这份穿越千年的诗意,丰盈我们当下的生命。