近代中国涌现出许多饱含爱国情怀的名言警句,这些文字凝聚着民族气节与时代精神,至今仍在激励着人们,理解这些名言的深刻内涵,需要从多个维度进行剖析。

名言溯源与时代烙印

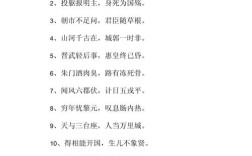

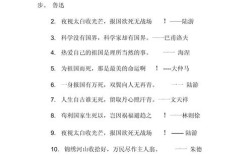

林则徐"苟利国家生死以,岂因祸福避趋之"出自其戍边途中的诗作,鸦片战争后,这位民族英雄在贬谪途中仍心系社稷,诗句展现了中国士大夫"天下兴亡,匹夫有责"的担当精神,这种将个人命运与国家前途紧密相连的情怀,正是中华民族历经磨难而生生不息的精神支柱。

梁启超在《少年中国说》中提出的"少年强则国强",诞生于清末积贫积弱之际,面对内忧外患,思想家将振兴民族的希望寄托于青年一代,这种前瞻性视角不仅在当时具有启蒙意义,至今仍是激励青年奋发图强的重要箴言。

鲁迅先生"横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛"创作于民族危亡的黑暗时期,这位文学巨匠以笔为剑,通过犀利的文字唤醒国民,诗句既体现了他对敌人的不屈抗争,也表达了对人民的深沉热爱,这种爱憎分明的立场正是爱国情怀的生动诠释。

名言运用的方法论

在教育教学中,运用这些名言需要把握三个关键点:情境还原、内涵解析与现实关联,比如讲解周恩来"为中华之崛起而读书"时,应当重现当时中国备受欺凌的历史场景,让学生理解这句话所承载的救国理想,同时要引导学生思考,在新时代如何赋予这句话新的实践意义。

在文化传播领域,名言的使用要注重情感共鸣,李大钊"铁肩担道义,妙手著文章"既彰显了知识分子的社会责任,也体现了知行合一的实践精神,在传播此类名言时,应当结合具体事例,如当代科研工作者攻坚克难的故事,使传统精神在现实中获得新生。

名言解读的多维视角

理解爱国名言需要避免简单化、标签化的倾向,闻一多"我爱中国固因他是我的祖国,实因他是有那种可敬爱的文化的国家"这段表述,既包含对祖国的天然情感,也体现对中华文明的理性认同,这种情感与理性交融的爱国观,在今天这个全球化时代显得尤为珍贵。

朱德元帅"锦绣河山收拾好,万民尽作主人翁"的诗句,将爱国情怀与人民主体意识巧妙结合,这种理解提醒我们,真正的爱国不仅是对土地的热爱,更是对人民福祉的关切与奉献。

当代语境下的价值重构

在互联网时代,传统爱国名言需要创造性转化,我们可以从两个层面进行思考:一是精神内核的传承,二是表达形式的创新,天下兴亡,匹夫有责"的责任意识,可以转化为当代公民的环保意识、公益精神等具体行动。

对于年轻一代,应当引导他们理解爱国情怀的现代内涵,袁隆平"人就像种子,要做一粒好种子"的朴素语言,与传统的豪言壮语形成鲜明对比,却同样饱含对国家和人民的深情,这种将个人专业与国家需要相结合的实践,为爱国精神注入了新的时代内容。

文化传承与创新表达

在运用传统爱国名言时,要注意避免教条化,最佳的方式是把握其精神实质,而非简单套用词句,比如理解"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"时,重点不在于重复范仲淹的原句,而在于领悟其中蕴含的担当精神,并将这种精神融入当下的学习与工作。

随着时代发展,爱国名言的创作也在延续,抗疫期间"不计报酬,无论生死"的请战书,航天领域"我们的征途是星辰大海"的豪迈宣言,都是爱国精神在新时代的生动体现,这些表述既传承了传统精髓,又具有鲜明的时代特色。

把握爱国名言的精髓,关键在于理解其承载的民族精神与文化基因,这些穿越时空的文字之所以能够历久弥新,不仅在于辞藻的优美,更在于它们真切地记录了这个民族在艰难困苦中不断前行的精神轨迹,当我们重温这些语句时,实际上是在与历史对话,与先辈的精神共鸣,并在这种对话中找到自己在时代中的位置与责任。