诗歌,如同一座桥梁,连接着古人与今人,也连接着老师与学生,在中华文化的长河中,诗歌不仅是语言的精华,更是情感与思想的载体,从《诗经》到唐诗宋词,无数经典作品流传至今,成为我们共同的精神财富,对于教育工作者而言,如何将这些瑰宝有效地传递给学生,是一门值得深入探讨的艺术。

诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》,这部作品汇集了民间歌谣、宫廷乐舞与祭祀颂词,反映了周代社会的生活面貌,孔子曾言:“不学诗,无以言。”可见诗歌在古人修养与交际中的重要性。《诗经》中的“关关雎鸠,在河之洲”以自然意象起兴,抒发了真挚的情感,成为后世诗歌创作的典范,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗风。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”一句,既是个人的悲鸣,也是对时代的深刻反思。

唐代是诗歌发展的黄金时期,李白与杜甫被誉为“诗仙”与“诗圣”,他们的作品风格迥异,却共同构筑了唐诗的辉煌,李白的《将进酒》以“君不见黄河之水天上来”开篇,气势磅礴,展现了盛唐的豪迈气象;而杜甫的《春望》中“国破山河在,城春草木深”则充满忧国忧民之情,反映了安史之乱后的社会动荡,这些诗作的创作背景与作者生平紧密相连,理解其历史语境,有助于学生更深入地把握诗歌内涵。

宋词则在唐代诗歌的基础上进一步发展,成为可与唐诗比肩的文学形式,苏轼的《水调歌头·明月几时有》以“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”表达了对人生无常的豁达,而李清照的《声声慢·寻寻觅觅》则以“这次第,怎一个愁字了得”刻画了婉约深沉的个人情感,词原本是配乐演唱的歌词,其句式长短交错,节奏富于变化,更适合抒发细腻的情感。

在教学方法上,诗歌的解读需注重整体性与层次性,引导学生了解诗歌的出处与作者生平,建立初步的历史认知,讲授杜甫的《登高》时,可结合诗人晚年漂泊西南的经历,帮助学生理解“万里悲秋常作客,百年多病独登台”中蕴含的沧桑之感,分析诗歌的意象与修辞手法,如王维的《山居秋暝》中,“明月松间照,清泉石上流”运用白描手法,营造出空灵静谧的意境,体现了“诗中有画”的特点。

对于诗歌中典故与象征的讲解,应避免过度解读,而是通过具体例证引导学生自主发现,李商隐的《锦瑟》一诗,“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”化用典故,表达了对往事的追忆与人生的迷惘,教师可简要介绍典故来源,再鼓励学生结合自身体验去感受诗歌的多义性。

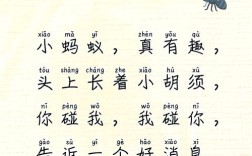

现代教育中,诗歌的教学不应局限于文本分析,还可结合多媒体与实践活动,组织学生观看《中国诗词大会》等节目,激发学习兴趣;或开展诗词创作工作坊,让学生尝试写作传统诗词,体会格律与韵脚的运用,这种参与式学习不仅能加深对诗歌形式的理解,还能培养学生的创造力与审美能力。

从文化传承的角度看,诗歌教学是弘扬中华优秀传统文化的重要途径,古典诗词中蕴含的哲学思想、道德观念与艺术精神,对学生的品格塑造具有潜移默化的影响,文天祥的《过零丁洋》中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”彰显了民族气节,陆游的《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”体现了爱国情怀,这些作品都是进行德育的生动教材。

我们也要关注诗歌在现代社会的应用,许多经典诗句被广泛运用于日常交流、艺术创作甚至广告宣传中,如“春风得意马蹄疾”常被用来形容事业顺利,“海内存知己,天涯若比邻”成为表达友情的佳句,教师可引导学生观察生活中的诗歌元素,理解其当代价值。

在互联网时代,诗歌的传播方式也发生了变革,各类诗词APP、在线课程与社交平台为学习者提供了便捷的途径,但无论形式如何变化,诗歌的本质——以最精炼的语言表达最丰富的情感——始终未变,作为教育者,我们需要在守正与创新之间找到平衡,既尊重传统,又适应现代学生的认知特点。

诗歌是时间的艺术,也是心灵的回响,它让千年前的情感跨越时空,与今天的读者产生共鸣,当我们吟诵“举头望明月,低头思故乡”时,与李白共享同一片月光;当读到“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”时,与晏殊同感时光流逝的怅惘,这种跨越古今的对话,正是诗歌永恒魅力的体现。

在诗歌的教与学中,老师是引路人,学生是探索者,通过细致的文本分析、背景介绍与实践活动,我们能够共同开启一扇通往古典文学的大门,这不仅是一次知识的传递,更是一场文化的接力,每一代人都以自己的方式重新发现诗歌,赋予其新的生命力,而在这个过程中,我们不仅学会了欣赏美,更学会了理解人性与世界的复杂性。