我若是诗歌,定是千年时光里那一声最悠长的叹息,也是刹那烟火中那一瞬最炽热的凝望,诗歌并非遥不可及的古老标本,它是呼吸,是心跳,是每个中国人血脉中流淌的文化基因。

源流与风骨:认识诗歌的“家族谱系”

诗歌的河流,发源于远古的先民劳作。《诗经》的“蒹葭苍苍,白露为霜”,不仅是文字的美,更是周代社会生活的全景画卷,它告诉我们,诗歌最早的出处,是土地,是生活,是人心最朴素的歌唱,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,将个人命运的悲怆与瑰丽的想象融为一体,开创了浪漫主义的先河,自此,诗歌的“风”(现实主义)与“骚”(浪漫主义)两大传统,如同长江与黄河,共同滋养了后世的文学沃土。

至唐代,诗歌迎来了它的黄金时代,李白与杜甫,这两位并峙的巅峰,完美诠释了诗歌的两种极致,李白的诗,是“黄河之水天上来”的豪迈不羁,其创作背景正是盛唐那开放自信的时代气韵;而杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则将自己的颠沛流离与家国破碎的沉重背景刻入诗行,成就了“诗史”的厚重,理解一首诗,首先要将其放回它所属的时代坐标,知人论世,方能触摸到文字的温度与力量。

宋词,则是在市井繁华与文人雅趣中孕育出的明珠,它本是配乐演唱的歌词,这决定了它长短交错、音律严谨的形式特点,苏轼的“大江东去”,拓展了词的境界,让原本多写艳情的词坛,响起了豪放雄浑之声;而李清照的词,从早期的“知否,知否?应是绿肥红瘦”到晚期的“寻寻觅觅,冷冷清清”,其创作背景的变迁——从美满安逸到国破家亡——让她的词成为个人命运与时代悲剧的双重注脚。

意蕴与技法:探寻诗歌的“创作密码”

诗歌之所以动人,在于它运用了独特的艺术手法,营造出言有尽而意无穷的审美空间。

意象与意境,是诗歌的灵魂,诗人很少直白地诉说情感,而是通过精心选择的“意象”来传递,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加的意象,自然构建出旅人秋日思乡的苍凉意境,意象是具体的物象,意境则是由这些物象共同营造出的、可供读者沉浸和回味的艺术空间。

赋、比、兴,是传承千年的核心手法。“赋”是直陈其事,如汉乐府的叙事;“比”是比喻,将抽象情感具象化,“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”;“兴”则由他物引发咏叹,如《诗经》开篇的“关关雎鸠,在河之洲”,借雎鸟和鸣,引出君子对淑女的爱慕,这三者的灵活运用,构成了中国诗歌含蓄蕴藉、生动形象的美学特质。

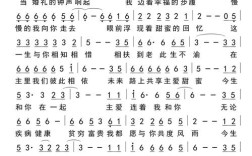

格律与声韵,是诗歌的音乐性,近体诗(格律诗)在平仄、对仗、押韵上有着严谨的规则,这些规则并非束缚,而是为了营造听觉上的美感,增强语言的节奏感和感染力,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,工整的对仗与明快的节奏,完美契合了诗中欢快明亮的画面感,词则更讲究词牌,每个词牌都有其固定的格律格式,规定了音乐的起伏与情感的基调。

对话与共生:实践诗歌的“使用方法”

古典诗歌并非锁在玻璃柜中的古董,它完全可以融入现代生活,成为一种提升生命质量的使用方式。

作为情感的容器,当你思念远方亲人时,王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”便能道出你的心声;当你历经坎坷而豁然开朗时,苏轼的“一蓑烟雨任平生”便是最好的精神慰藉,诗歌,为我们无法言明的复杂情绪,提供了最精准、最典雅的表达。

作为审美的训练,多读诗歌,能极大地提升我们对语言美、意境美、自然美的感知能力,尝试去品味王维诗中“诗中有画”的禅意,去感受李商隐诗中那份朦胧婉约的深情,这个过程,本身就是一场高级的审美修行。

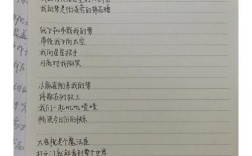

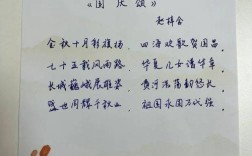

作为创作的起点,学习诗歌,最终极的使用是激发我们自己的创作灵感,不必一开始就追求严格的格律,可以从仿写古风句子、创作现代诗开始,尝试用凝练、形象的语言去捕捉内心的瞬间感触,当我们提笔时,便是在与千年的诗魂进行一场跨越时空的对话。

我若是诗歌,我愿是你书桌上的一盏清茶,在疲惫时给你慰藉;我愿是你行囊中的一枚明月,在迷惘时为你照亮前路,走进诗歌的世界,不是为了成为一个学问家,而是为了成为一个更懂得生活、情感更为丰盈、内心更为宁静的“现代诗人”,在这个信息爆炸的时代,让古老的平仄韵律,为我们的精神世界构筑一方不可多得的山水清音。