在人类思想的星空中,境界”的探讨如同一串璀璨的明珠,照亮了无数人前行的道路,这些凝结了智慧的名言警句,不仅仅是文字的组合,更是前人生命体验与深刻思考的结晶,理解并运用这些名言,就如同与历史上的伟大灵魂对话,能有效提升我们的认知层次、修养心性,本文将引导您深入探索这些名言的世界,从多个维度解析,让这些古老的智慧在当下焕发新的生命力。

追本溯源:理解名言的生命力

一句名言能够穿越时空,其生命力源于它诞生的土壤——即其出处、作者与创作背景,脱离了这些,名言便如同无根之木,失去了最动人的色彩。

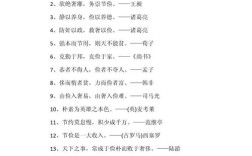

以中国传统文化中备受推崇的“天人合一”境界为例,这一思想并非凭空产生,它深深植根于古代农耕文明对自然的敬畏与依存,庄子在《齐物论》中阐述的“天地与我并生,而万物与我为一”,正是这种境界的极致表达,理解这句话,就需要了解庄子所处的战国时代,社会动荡,知识分子寻求精神解脱的背景,庄子通过观察自然万物的运行规律,悟出了破除“我执”、与大道融通的哲理,知晓了这一层,我们便不会简单地将“天人合一”理解为“去郊外走走”,而是领悟其消除对立、顺应自然的内在精神追求。

再观西方,“存在即合理”这句来自黑格尔《法哲学原理》序言的名言,常被误读为“一切现存的都是合理的”,从而沦为对现实的消极辩护,但若回到黑格尔的哲学体系与时代,这句话的准确含义是“凡是现实的东西都是合乎理性的”,这里的“现实”特指符合历史发展必然性的、蕴含着“绝对精神”演进逻辑的事物,而非一切现存现象,了解其创作背景与哲学语境,我们才能把握其辩证法的精髓,避免陷入庸俗化的理解。

当我们接触一句关于境界的名言时,第一步应是探寻它的源头,了解作者的生平、核心思想,以及他是在何种情境下发出这样的感慨或论断,这个过程,本身就是一次境界的拓展。

知行合一:名言的实践与应用

理解了名言的深层含义,下一步便是将其融入生活,实现从“知”到“行”的飞跃,使用方法得当,名言才能从书本上的文字,转化为提升个人境界的强大工具。

-

作为内省的镜子: 名言警句是绝佳的自我观照工具,当面临困境或感到迷茫时,可以用相关的名言来审视内心,当被琐事困扰、心境烦乱时,默念诸葛亮《诫子书》中的“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”,便能迅速将自己的状态与这一境界对标,从而意识到心浮气躁的危害,主动寻求内心的平静,这种应用,是将名言作为校准心态的坐标。

-

作为言谈的升华: 在写作或演讲中,恰当地引用名言,能极大地增强说服力和感染力,关键在于“恰当”,即引用的内容必须与所要表达的观点紧密契合,浑然一体,在论述不断学习、突破自我的重要性时,引用屈原的“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,其展现的高远追求与不屈不挠的精神,瞬间就能提升整个论述的格调,切忌生搬硬套,为了引用而引用。

-

作为修养的路径: 有些名言直接指明了修养心性的方法,王阳明提倡的“知行合一”,本身就是一种需要践行的境界,我们不能仅仅停留在欣赏这句话的层面,而应在生活中,时刻检视自己的“知”与“行”是否统一,通过“事上练”来真正体悟并达到这种境界,将名言从认知对象转化为实践指南,是应用的最高层次。

赏析与辨析:领悟名言的表达艺术

许多流传千古的名言,不仅在思想上深邃,在艺术手法上也极为高超,赏析这些手法,能帮助我们更深刻地感受其魅力。

-

比喻与象征: 这是营造境界最常用的手法,王国维在《人间词话》中论述古今之成大事业、大学问者必经的三种境界,分别引用了三首宋词:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,他用爱情相思的意象,来象征追求理想过程中的孤独、执着与顿悟,将抽象的哲理境界描绘得具体可感,意境悠远。

-

对比与对仗: 通过鲜明的对比,凸显境界的高低,老子《道德经》中的“上善若水,水善利万物而不争”,将最高的善德比作滋润万物而不争抢的水,与世俗的争强好胜形成强烈对比,使“不争”的境界显得尤为崇高和富有力量,这种手法在古典诗文中尤为常见,能产生强大的精神张力。

-

辩证思维: 高远的境界往往包含着辩证的智慧。《中庸》里说:“致中和,天地位焉,万物育焉。” “中和”的境界,并非简单的折中,而是指情感、行为达到恰到好处的和谐状态,它包含了“度”的把握,过与不及都会破坏这种境界,理解这种辩证关系,才能避免对“中庸”产生“平庸”的误解。

在信息爆炸的时代,我们接触名言的渠道空前便捷,但同时也面临着碎片化与误读的风险,真正让一句关于境界的名言成为自身的一部分,需要慢下来,进行深度的、系统性的学习与思考,去阅读原典,去了解作者的生平,去体会文字之外的意蕴,并最终将其付诸实践,境界的提升,从来不是一蹴而就的,它是在与这些伟大智慧的持续对话中,潜移默化完成的自我超越,当我们的生命体验与这些名言产生共鸣时,它们便不再是遥不可及的文字,而是照亮我们前行道路的灯塔。