在孩子的成长道路上,名言警句如同一盏盏明灯,以其凝练的语言和深邃的智慧,照亮前行的方向,作为家长或教育者,如何善用这些精神财富,而不仅仅是让孩子机械背诵,是一门值得深究的学问,我们就从多个维度来探讨如何让名言警句真正融入孩子的生命教育。

溯源:理解名言的生命力

一句名言之所以能穿越时空,历久弥新,在于它承载了作者真实的人生体验与时代烙印,仅仅知道句子本身是远远不够的,探寻其源头,才能让孩子触摸到文字背后的温度与力量。

以“为中华之崛起而读书”为例,这句激励了无数青少年的名言,出自我们敬爱的周恩来总理,它并非诞生于课堂之上,而是源自少年周恩来在沈阳东关模范学校读书时,面对校长“为何读书”的提问所作出的响亮回答,当时的中国积贫积弱,民族危机深重,少年周恩来目睹国难,内心受到巨大震撼,从而立下了这远大的志向,当孩子了解到这个创作背景,他们理解的就不再是七个干巴巴的字,而是一个有血有肉、心怀天下的少年形象,以及那个风雨飘摇的时代,这种理解,能将口号式的句子转化为一种情感的共鸣和精神的感召。

再比如,高尔基说“书籍是人类进步的阶梯”,高尔基本人出身贫寒,童年生活艰辛,但他通过刻苦自学,在社会的“大学”中阅读了大量书籍,最终成为一代文豪,他的整个人生就是这句话最生动的注脚,当孩子知道作者的经历,他们就会明白,这句话不是一句空洞的赞美,而是源于一个生命对知识改变命运的切身体会。

内化:从听到用的实践路径

知道了名言的出处和背景,下一步关键是如何引导孩子将其内化为自己的行为准则和思想资源,生硬的灌输和说教往往适得其反,巧妙的方法至关重要。

-

情境对应法: 当孩子遇到具体困难或挑战时,引入相应的名言,效果最佳,孩子在学习上遇到难题想要放弃时,可以和他一起探讨爱迪生的那句“天才是1%的灵感加上99%的汗水”,这句话就不再是教科书上遥远的知识,而是解决当下困境的精神武器,家长可以进一步讲述爱迪生发明电灯时经历了上千次失败的故事,让孩子深刻体会到“坚持”的可贵。

-

讨论阐释法: 不要将名言当作不容置疑的真理直接塞给孩子,相反,应鼓励他们提出自己的看法和理解,对于孔子的“己所不欲,勿施于人”,可以问孩子:“你是怎么理解这句话的?”“在生活中,你有没有遇到过相关的例子?”通过平等的讨论,孩子会主动思考这句话的内涵,并将其与自己的生活经验连接起来,从而形成真正属于他自己的认知。

-

榜样联结法: 将名言与孩子熟悉的榜样人物(可以是历史伟人,也可以是身边的优秀同伴)相结合,当孩子看到某个他敬佩的人正是某句名言的践行者时,他对这句名言的认同感会大大增强,在讲述诚信的重要性时,除了“言必信,行必果”这样的古训,还可以结合一些现代企业家或科学家的真实事迹,让他们看到这些品质在现实生活中的巨大价值。

辨析:赋予传统智慧以现代视角

时代在变迁,一些经典名言在当下的语境中,可能需要我们带着辩证的眼光去看待,引导孩子进行思辨,是更高层次的内化。

“失败是成功之母”几乎人尽皆知,我们可以肯定其鼓励人们从挫折中学习的积极意义,但同时,也可以和孩子探讨:是不是所有的失败都必然导向成功?如何避免在同一个地方反复跌倒?从失败到成功,中间还需要哪些关键因素,比如反思、调整策略和持续的努力?这样的讨论,能让孩子避免陷入盲目乐观,学会更理性、更全面地分析问题。

再如,古人强调“沉默是金”,在特定场合下,这确实是修养和智慧的体现,但在今天这个鼓励表达、重视沟通的社会,我们是否也需要培养孩子勇于表达、善于沟通的能力?我们可以和孩子一起探讨“沉默”与“表达”各自适用的场景,让他们理解,真正的智慧在于审时度势,在于知道何时该倾听,何时该发声。

熏陶:营造润物无声的家庭环境

教育的最高境界是熏陶,让名言警句自然地融入家庭生活,比任何刻意的教学都更为有效。

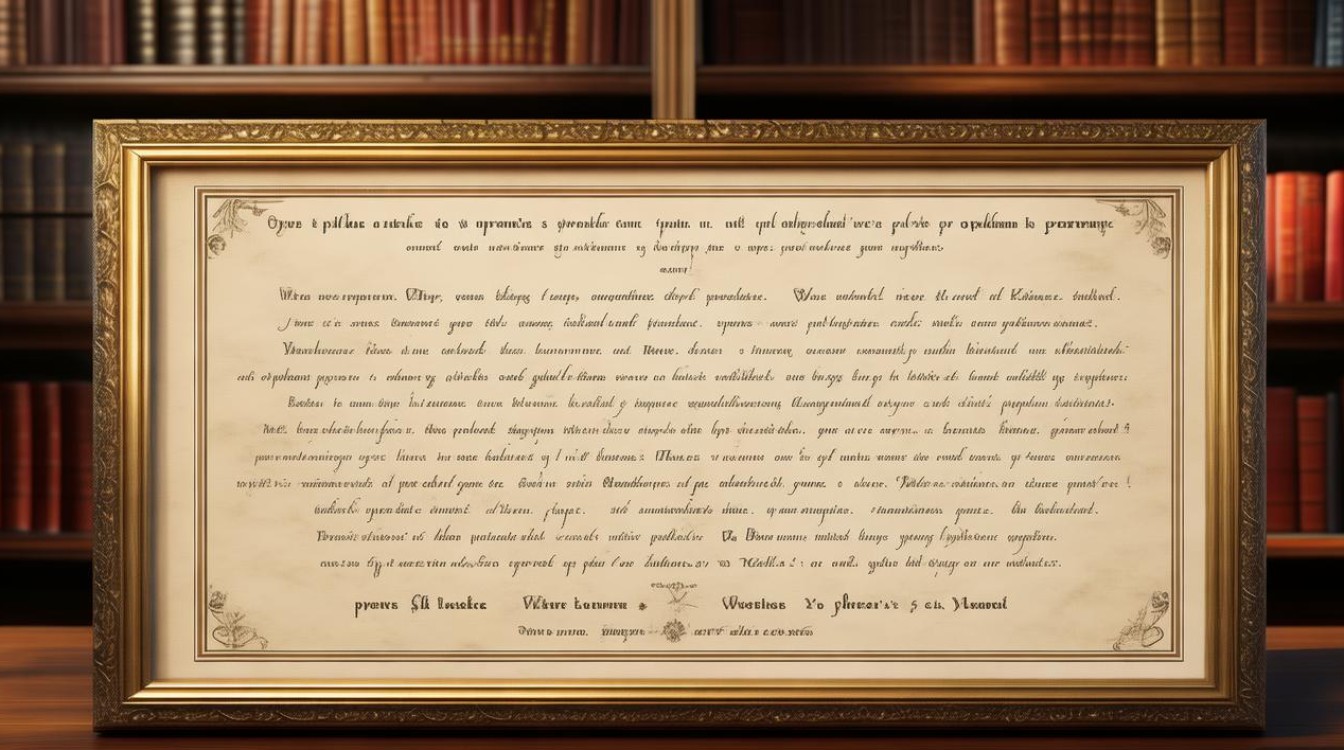

我们可以在家里的书房、客厅甚至孩子的卧室,选择一些精心装裱的名言字画,内容可以涵盖勤奋、乐观、善良、求知等多个方面,这些视觉元素会在日复一日中,潜移默化地影响孩子,家长自身的言行是最好的教育,如果父母自己能够身体力行,在面对困难时展现出“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的乐观,在对待他人时践行“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的仁爱,那么孩子自然会从中感受到这些话语的力量,并模仿和学习。

归根结底,名言警句是前人智慧的结晶,是送给孩子的一份珍贵礼物,我们的责任,是做一个智慧的“送礼人”,不仅要送出这份礼物,更要教会孩子如何打开它、欣赏它、并使用它,通过溯源让其有根,通过内化让其有用,通过辨析让其有魂,通过熏陶让其无处不在,当一句名言能在一个孩子面对选择时给予他力量,在遭遇困惑时给予他启迪,它便真正完成了从文字到精神的转化,成为了孩子生命的一部分,指引他走向更广阔、更光明的未来。