在中华语言文化的浩瀚星空中,名言警句如同璀璨的星辰,历经时光洗礼而光芒不减,它们不仅凝练了先贤的智慧,更在世代传承中,塑造着民族的精神品格与价值取向,探讨名言警句的育人智慧,并非简单的词句堆砌,而是一场深入理解其源流、精髓与实践方法的思辨之旅。

溯其源:探寻智慧的根脉

每一则流传至今的名言警句,都非无根之木、无源之水,其背后是特定的历史语境、作者的人生际遇与深刻的思想洞察。

- 出处与作者是理解的基础,当我们诵读范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”时,若不了解其出自《岳阳楼记》,不知晓范公作为北宋政治改革家心系苍生的情怀,以及他因“庆历新政”失败被贬的境遇,便难以体会这句名言所承载的士大夫以天下为己任的崇高责任感与悲悯情怀,了解作者的生平、思想体系及其所处的时代背景,是解锁名言深层内涵的第一把钥匙。

- 创作背景赋予名言生命,脱离了具体情境,名言容易沦为空洞的口号,孔子的“己所不欲,勿施于人”,诞生于礼崩乐坏的春秋末期,是其“仁”学思想在处理人际关系上的具体体现,理解了当时的社会动荡与孔子重建伦理秩序的追求,才能更深刻地领悟这一“黄金法则”对于促进社会和谐、实现个人修养的永恒价值,学习名言警句,必须将其放回原有的历史坐标中,体会其针对性与现实关怀。

析其法:掌握运用的艺术

理解了名言的来龙去脉,下一步便是掌握其运用之道,恰当的使用能画龙点睛,反之则可能弄巧成拙。

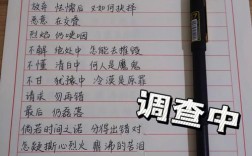

- 精准使用是发挥效用的关键,在书面表达或口头交流中引用名言,首要原则是贴切,所引名言必须与所要阐述的观点、论证的逻辑或营造的氛围高度契合,起到佐证、升华或转折的作用,避免生搬硬套,为引用而引用,需注意完整性,尽量引用相对完整的句子或公认的核心片段,不断章取义,以免曲解原意,在严肃的学术或正式文书写作中,更应注明出处,体现严谨的治学态度。

- 灵活运用体现理解深度,除了直接引用,更高层次的运用是化用其精神实质,可以在理解的基础上,用自身的语言重新诠释名言的内涵,将其融入分析与论述之中,在探讨创新精神时,既可引用《周易》的“穷则变,变则通,通则久”,亦可结合当下科技发展、社会变革的实例,阐述这一古老智慧在现代社会中的鲜活体现,使道理的传达更接地气,更具说服力。

悟其道:汲取精神的滋养

名言警句的终极价值,在于其对个体精神世界的滋养与行为方式的引导。

- 内化于心,提升修养,经常接触、品味积极向上的名言警句,如同与智者进行跨越时空的对话,能潜移默化地陶冶情操、塑造品格,文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,激励了无数仁人志士坚守气节;王阳明的“知行合一”,引导人们注重将道德认知转化为实际行动,这些精神养分,对于形成正确的世界观、人生观、价值观至关重要。

- 外化于行,指导实践,学习的目的是于应用,名言警句所蕴含的哲理,应成为我们应对现实挑战、处理复杂问题的智慧参考,当面临困境时,想起“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,或许能平添一份乐观与坚韧;在追求目标时,秉持“锲而不舍,金石可镂”的毅力,方能克服万难,让古老的智慧在当下的生活中焕发新的生命力,才是学习名言警句的真正意义所在。

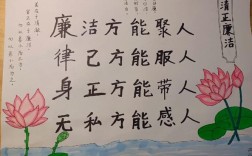

辨其流:在传承中思辨

面对丰富的名言警句遗产,我们亦需具备批判性思维的眼光。

- 认识到时代局限性,部分产生于特定历史条件下的名言,可能带有当时社会形态、认知水平的烙印,其具体内容或适用性需结合今日之现实加以审视,我们汲取的是其超越时代的智慧内核,而非拘泥于个别可能过时的表述。

- 注重整体性理解,许多名言是作者在特定情境下的有感而发,有时脱离完整语境容易被误解,应尽量回归原文,把握其整体思想,避免孤立、片面地解读。

名言警句是文化基因的密码,是连接过去与未来的精神桥梁,对它们的学习与运用,是一个动态的、深入的过程,从考究源流到掌握方法,从内化修养到指导实践,再到批判性地继承,我们不仅是在积累知识,更是在参与一场绵延不绝的文化对话,让这些历经淬炼的智慧结晶,真正融入我们的血脉,成为提升个人素养、照亮前行道路的明灯,并在新的时代条件下,赋予其更加丰富的内涵与活力。