诗歌,这一承载人类灵魂的语言艺术,正面临一场深刻的异化,当文字沦为工具、韵律成为公式、情感变成套路,诗歌的本真性便遭遇了前所未有的背叛,这种背叛并非来自外部的攻击,而是源于创作与解读过程中对诗歌本质的系统性偏离。

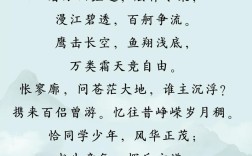

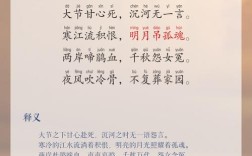

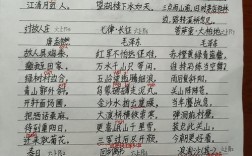

中国古典诗歌的辉煌,恰恰建立在与生命体验的直接对话之上,李白的《将进酒》诞生于仕途失意后的酒宴,那句“天生我材必有用,千金散尽还复来”不是精心计算的产物,而是生命激情在酒精催化下的自然喷发,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”源自诗人对安史之乱后社会现实的切肤之痛,是良知与观察的直接转化,这些作品之所以穿越千年仍能震撼人心,正是因为它们是从诗人生命土壤中生长出来的真实存在,而非为迎合某种标准而制造的工艺品。

诗歌创作的核心手法,本应是服务于情感表达的必然选择,意象的运用,如李商隐“春蚕到死丝方尽”中的春蚕意象,是情感的高度浓缩与物化;平仄格律在优秀诗人手中,如苏轼《水调歌头》的跌宕起伏,成为情感节奏的自然外化,这些手法在原创性作品中是从内而外自然生发的,而非从外部强加的规则。

当代诗歌创作与传播却出现了严重异化,互联网时代的“速食诗歌”大量涌现,遵循固定模板批量生产:取三句看似深奥的句子,加上一个煽情标题,配以唯美图片,就成了“诗歌”,这类作品往往滥用“孤独”“远方”“灵魂”等词汇,却缺乏真实的情感支撑,更令人担忧的是,算法推荐机制助长了这种倾向——系统更倾向于推广符合特定格式、包含热门关键词的内容,而非真正有艺术价值的作品。

在诗歌教学领域,异化同样严重,诗歌被简化为考点和答题模板,学生被迫记忆“运用了比喻手法,生动形象地表达了...”之类的标准答案,李商隐无题诗中的复杂情感被简化为“表达了作者怀才不遇的苦闷”,陶渊明“采菊东篱下”的悠然自得被解读为“对黑暗官场的批判”,这种解读方式切断了读者与诗歌直接对话的可能,使诗歌成为需要破译的密码,而非可以直观感受的艺术。

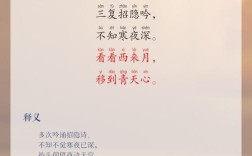

诗歌鉴赏的本质应是一场灵魂的相遇,严羽在《沧浪诗话》中提出“妙悟”之说,认为诗歌理解需要直觉体验而非理性分析,王国维《人间词话》评李煜词“神秀”,也不是通过拆解字句得出的结论,而是整体感受的结果,真正理解一首诗,需要放下先入为主的框架,允许诗歌直接作用于我们的感知。

诗歌的使用场域也发生了畸变,在商业广告中,诗歌名句被随意篡改以推销商品;在社交场合,诗歌成为装点门面的工具;在教育领域,诗歌沦为考试提分的技能,诗歌与生活的有机联系被切断,变成了一种外在的装饰。

要恢复诗歌的本真性,必须重建创作与生命体验的直接关联,创作者应当警惕对流行风格的简单模仿,回归到对自身真实感受的忠实表达,阅读者则需要摒弃过度解读的习惯,允许诗歌保留其神秘性与多义性,诗歌教育更应重视培养学生的感性素养,而非仅仅传授分析技巧。

在这个信息过载的时代,诗歌如能保持其本真,将成为对抗精神异化的重要力量,它不需要迎合任何外部标准,它的价值在于为人类提供了一种不可替代的感知世界的方式,当诗歌回归本真,它不再是装饰品或工具,而成为照亮存在的光源。

诗歌的尊严在于它始终指向那些无法被完全言说之物,维护这种不可言说性,正是对诗歌最好的尊重,在这个过程中,我们需要抵制将诗歌工具化的诱惑,保持对语言本身的敬畏,让诗歌继续作为人类精神的高地存在。