诗歌是语言的艺术,也是情感的凝练表达,从古至今,无数诗人用文字构建出独特的精神世界,让读者在字里行间感受生命的脉动,要真正理解诗歌的魅力,需要从多个维度探索其创作规律与艺术特质。

诗歌的源流与演变

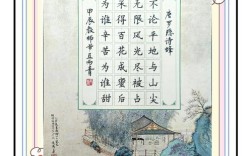

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》,这部收录西周至春秋时期诗歌的总集,以“赋比兴”手法开创了中国现实主义诗歌的传统。“关关雎鸠,在河之洲”的起兴,“昔我往矣,杨柳依依”的意境,都成为后世诗歌创作的典范。

楚辞的出现为诗歌注入浪漫主义气息,屈原在《离骚》中运用大量神话意象与象征手法,“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”的香草美人意象,开创了个人抒情诗的新境界,这种将个人情感与自然物象相融合的创作方式,深刻影响了后世诗歌发展。

唐代是诗歌艺术的黄金时期,李白的《将进酒》以“君不见黄河之水天上来”的磅礴气势,展现盛唐的豪迈气度;杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则用凝练笔触勾勒社会现实,这个时期的诗歌在格律、对仗、意境等方面都达到前所未有的高度。

创作背景与诗人情怀

理解诗歌必须结合创作背景,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡,源于其辞官归隐的人生选择;苏轼“大江东去,浪淘尽”的旷达,是在政治挫折中淬炼出的智慧,诗人的生命体验如同土壤,培育出各具特色的艺术之花。

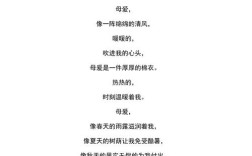

李商隐的无题诗“相见时难别亦难,东风无力百花残”,将个人情感升华为普遍的人生体验,这些诗句之所以能穿越时空引起共鸣,在于诗人成功地将特定情境中的感受,转化为具有普遍意义的情感表达。

诗歌创作的技艺精髓

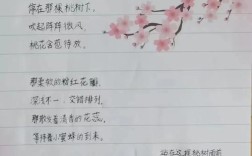

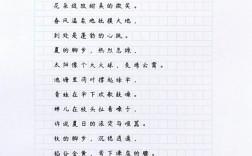

意象营造是诗歌创作的核心技艺,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,仅用十个字就构建出辽阔的边塞图景,优秀的诗人善于捕捉富有表现力的意象,通过意象的组合营造独特意境。

语言的凝练与创新同样重要,李清照的“知否知否,应是绿肥红瘦”,用日常语言创造出新颖的表达方式,诗歌语言要求在有限的字数内承载丰富内涵,每个字都应当经过精心锤炼。

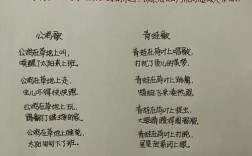

节奏与韵律是诗歌区别于其他文体的重要特征,古典诗词的平仄格律,现代诗歌的内在节奏,都是诗人精心设计的音乐性表达,徐志摩的《再别康桥》通过重复与变奏,形成如流水般的韵律美感。

诗歌鉴赏的多维视角

鉴赏诗歌需要把握整体意境,读李白的《静夜思》,不能只停留在字面的“月光”与“故乡”,而要体会游子思乡的普遍情感,意境的领悟往往需要读者调动自身的生活经验与想象力。

了解诗歌的创作手法有助于深入理解作品,岑参的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”,将雪花比作梨花,这种新颖的比喻使边塞雪景焕发出奇丽光彩,识别诗人使用的象征、隐喻、通感等手法,能更准确地把握诗歌的艺术特色。

诗歌在当代的价值

在信息爆炸的时代,诗歌以其精炼的语言和深刻的内涵,为人们提供了一种对抗浮躁的方式,一首好的诗歌能让人在忙碌生活中停下脚步,重新审视自我与世界的联系。

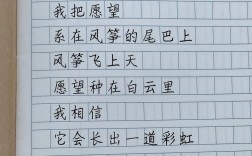

诗歌创作不仅是技巧的运用,更是生命体验的转化,当代诗人应当在继承传统的基础上,用现代语言表达当代人的生活感受,如同诗人北岛所说:“诗歌通过具体的语言组织,揭示存在的本质。”

诗歌艺术的魅力在于,它总是能在有限的文字中开辟无限的精神空间,每一位诗歌爱好者都可以在创作与欣赏中,找到属于自己的诗意栖居,当我们用心灵去感受诗歌,用智慧去创作诗歌,实际上是在参与一场跨越时空的文明对话,这是诗歌艺术永恒生命力的源泉。