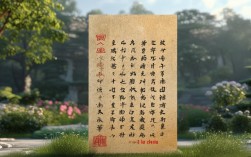

关于书法的名言警句非常丰富,它们蕴含了中国古代书家对书法艺术深刻的理解、哲学思考和人生体悟,以下我将这些名言分为几个类别,以便您更好地理解和欣赏。

论书法的本质与精神

这类名言探讨书法不仅仅是写字,更是心性、品德和精神的体现。

-

“书为心画。”

- 出处:汉代扬雄《法言·问神》

- 释义:书法是画家心灵情感的描绘,字如其人,书法作品是书写者内心世界、情感状态和品格修养的直接反映。

-

“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”

- 出处:东汉蔡邕《书法九势》

- 释义:书法讲究的是一种“散”的境界,即心无挂碍、精神放松的状态,在动笔之前,要先敞开胸怀,让情感和性情自由舒展,然后才能写出好作品。

-

“用笔在心,心正则笔正。”

- 出处:唐代柳公权

- 释义:书法的关键在于书写者的内心,如果内心是端正、诚实的,那么笔下的字自然也会端正、有力,这句名言后来也引申为“人品决定书品”,强调了品德修养对书法艺术的重要性。

-

“学书须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。”

- 出处:宋代苏轼

- 释义:学习书法,内心首先要具备高尚的道德情操,并且要广泛地学习圣贤的智慧学问,这样写出的字才具有真正的价值和生命力。

论笔法与技巧

这类名言聚焦于书法的技术层面,如用笔、结构、章法等。

-

“永字八法”

- 出处:相传为东晋王羲之所创

- 释义:以“永”字的八个基本笔画(点、横、竖、钩、提、撇、折、捺)为基础,概括了汉字笔画的写法要领,是学习书法笔法的经典入门法。

-

“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”

- 出处:南朝·王僧虔《笔意赞》

- 释义:书法的精妙之处,最重要的是作品的神韵和风采(神采),其次是字形结构和笔墨技巧(形质),只有两者兼备的人,才能说得上是继承了古人的衣钵。

-

“屋漏痕”

- 出处:唐代颜真卿

- 释义:形容笔画如雨水在墙壁上蜿蜒流下,自然、浑厚、有力,没有刻意的痕迹,这是一种追求自然天成、力道内蕴的高境界。

-

“锥画沙”

- 出处:唐代褚遂良

- 释义:形容用笔如锥子在沙地上划过,起止处有明显的痕迹,中间则沉着有力,这比喻了书法用笔要“力透纸背”,线条中段饱满,有立体感和力量感。

论学习与传承

这类名言阐述了学习书法的方法、路径以及对传统的态度。

-

“古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。”

- 出处:唐代韩愈《师说》

- 释义:虽然是关于为师之道,但在书法学习中同样适用,学习书法必须要有老师,老师的作用是传授书法的原理、技法,并解答学习中的疑惑。

-

“学书在法,而其妙在人。”

- 出处:宋代晁补之

- 释义:学习书法,首先要掌握基本的法度和规则,但书法的真正神妙之处,却在于书写者本人——他的才情、学养和个性。

-

“临书易失古人位置,而多得古人笔意;摹书易得古人位置,而多失古人笔意。”

- 出处:清代周星莲《临池管见》

- 释义:精辟地分析了“临帖”和“摹帖”两种方法的区别与优劣,临帖重在理解和吸收笔法精神,摹帖重在掌握字形结构,两者结合,才能全面继承传统。

-

“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,元明尚态。”

- 出处:清代梁巘《承晋斋积闻录》

- 释义:这是对中国书法史上几个主要朝代审美风尚的经典概括,晋代重风度韵致,唐代重法度规矩,宋代重意趣表达,元明重姿态形态,了解这一点,有助于把握不同时代的书法风格。

论修养与境界

这类名言将书法提升到一种修身养性、追求人生哲理的高度。

-

“心正则笔正,笔正乃可法矣。”

- 出处:同上(柳公权)

- 释义:再次强调,心地的端正是一切艺术成就的根基,心正了,笔才能正,笔正了,才能成为后人效法的典范。

-

“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”

- 出处:苏轼

- 释义:即使用坏的笔堆成山,也并不值得珍视;只有读万卷书,学问深厚,才能让书法达到出神入化的境界,强调了学问修养对书法的决定性作用。

-

“人貌有好丑,而笔画皆佳。”

- 出处:北宋·沈括《梦溪笔谈》

- 释义:人的外貌有美丑之分,但只要他认真书写,笔画本身都可以是优美的,这说明了书法作为一种技艺,可以通过后天努力达到精湛,体现了艺术对人的超越。

-

“字无百日功。”

- 出处:民间谚语

- 释义:字不是一百天就能练好的,这句话常被用作反语,意指书法学习是一个需要长期坚持、持之以恒的艰苦过程,不可能一蹴而就。

这些名言不仅是书法学习的指南,更是中国传统文化智慧的结晶,值得我们细细品味和深思。