诗歌,是人类情感与智慧的凝练表达,是语言艺术皇冠上的明珠,一首好诗的诞生,绝非偶然的词句堆砌,其核心在于精妙而深刻的构思,它如同建筑的蓝图,音乐的旋律骨架,决定了作品的格局、气韵与生命力,理解诗歌的构思,便是掌握了进入诗歌殿堂、领略其无穷魅力的钥匙。

溯源:构思的根基——出处、作者与背景

诗歌的构思,首先深植于其诞生的土壤,脱离具体的时代、环境与创作者的生命轨迹,便难以触及构思的初衷。

出处,即诗歌的文本来源与流传脉络,它可能收录于《全唐诗》这样的官方总集,也可能散见于地方志、私人笔记或石刻碑文,了解出处,能帮助我们判断文本的可靠性,并感知其在历史长河中的传播与接受过程,一首诗若见于多个宋代重要刻本,其文本通常更为可信;若仅见于后世辑录,则需更审慎地考量。

作者,是构思的灵魂赋予者,诗人的生平经历、思想观念、艺术风格直接主导着构思的方向,李白的浪漫飘逸与杜甫的沉郁顿挫,其构思必然大相径庭,了解作者,不仅要知道他是谁,更要理解他所处的社会阶层、人生重大转折、交游圈子以及整体的美学追求,王维中年后的山水诗,其空灵静谧的构思,与他笃信佛教、半官半隐的生活状态密不可分。

创作背景,是构思得以萌发的具体情境,这包括宏观的时代背景(如盛唐气象、安史之乱、南宋偏安),也包括具体的创作契机(如送别友人、登临怀古、睹物伤情、应制奉和),白居易创作《琵琶行》,正是其被贬江州,于浔阳江头偶遇琵琶女, “同是天涯沦落人”的深刻共鸣,触发了这篇长篇叙事诗跌宕起伏的构思,背景为诗歌的情感与意象提供了最真实的注脚。

内核:构思的展开——主题、意象与意境

在坚实的背景认知上,诗歌的构思具体呈现为对内部元素的精心组织。

主题的确立是构思的第一步,诗人面对纷繁的感触,需提炼出一个核心的思想或情感焦点,是言志、抒情,还是叙事、说理?这个焦点将像磁石一样,吸附后续所有的材料。

意象的选择与组合是构思的核心环节,意象是融入了主观情感的客观物象,构思的巧拙,很大程度上体现在意象的选取、锤炼与衔接上,马致远的《天净沙·秋思》,通过“枯藤、老树、昏鸦、小桥、流水、人家、古道、西风、瘦马”九个意象的密集并置,未用一个动词连接,却浑然天成地构筑出苍凉萧瑟的羁旅图景,这是意象组合的典范,诗人往往运用比喻、象征、通感等手法,使意象承载超越本身的丰富内涵。

意境的营造是构思追求的至高境界,意境是诗人通过一系列意象所创造出的,能引发读者无限遐想的艺术空间,它虚实相生,既在诗中,又在诗外,构思的成败,最终要看是否成功营造出独特而感人的意境,张继《枫桥夜泊》中,“月落乌啼”、“江枫渔火”的意象,与“夜半钟声”的听觉感受相结合,共同构成了一个永恒、孤寂、富有禅意的审美世界,令千百年来的读者沉浸其中。

技法:构思的实现——手法、结构与语言

精妙的构思,需要借助具体的艺术手法和形式结构来实现。

表现手法丰富多样。赋比兴是古典诗歌的根基:“赋”是直陈其事,铺叙场景;“比”是比喻,使抽象具体化;“兴”是先言他物以引起所咏之词,营造氛围。对比能强化情感(如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”);用典能以古喻今,含蓄蕴藉;虚实结合能拓展诗境;动静相衬能增强画面感,这些手法都是诗人构思时的重要工具。

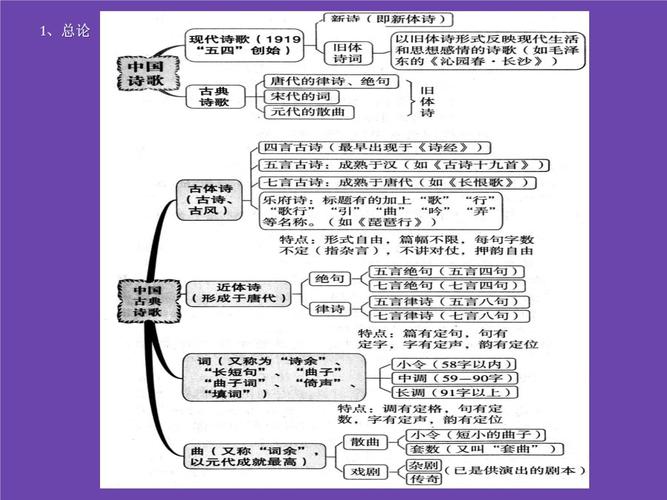

结构布局体现构思的匠心,诗歌结构起承转合,如同文章,起要平直或突兀,承要衔接自然,转要变化开拓,合要含蓄隽永或升华主旨,律诗的颔联、颈联讲究对仗,本身就是一种严谨的内部结构,长篇歌行体,如《长恨歌》,其构思更如一部微型戏剧,情节层层推进,情感波澜起伏。

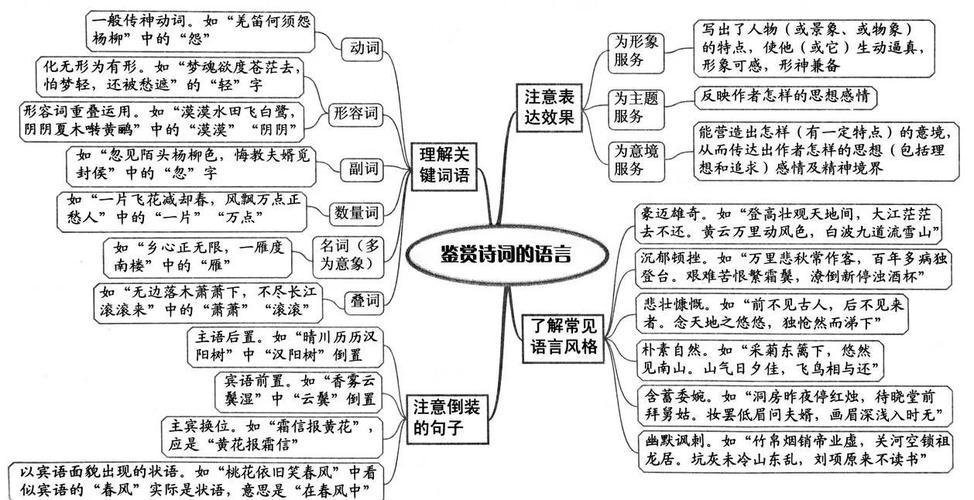

语言锤炼是构思的最终落脚点,诗歌是语言的艺术,构思中的一切设想,最终要靠精准、生动、富有韵律的语言来呈现,古人“吟安一个字,捻断数茎须”,正是对字词反复推敲的写照,动词的活用(“春风又绿江南岸”)、形容词的精当(“大漠孤烟直”)、虚字的妙用(“且将新火试新茶”),乃至双声、叠韵、叠字的使用(“寻寻觅觅,冷冷清清”),都是语言层面构思的体现,旨在达到音韵和谐、形象鲜明、言简义丰的效果。

运用:构思的鉴赏与传承

理解诗歌的构思,最终是为了更好地鉴赏与实践。

对于读者,把握了诗歌的构思,便掌握了主动审美的路径,我们可以尝试还原诗人的创作思路:他为何选择这个主题?这些意象之间有何关联?用了何种手法达到这种效果?结构上有何妙处?读诗便不再是被动接受,而是与古人的一场深度对话,能更真切地体会诗歌的韵味与深度。

对于创作者,学习经典诗歌的构思是必修课,它不是简单的模仿,而是领悟其艺术规律,可以从研读经典、分析范本开始,学习如何观察生活、提炼主题、选择意象、运用手法,更重要的是,要将这些规律与自身的真实体验和时代感受相结合,进行创造性的转化,让古老的构思艺术在新时代焕发出新的光彩。

诗歌的构思,是一个从心有所感,到意匠经营,再到字句落成的完整过程,它连接着历史与现实,作者与读者,情感与形式,它让瞬间的感悟获得永恒的形式,让个人的情思引起普遍的共鸣,当我们下次展卷读诗,或提笔创作时,不妨多一份对“构思”的体察与敬畏,这或许正是我们深入诗歌世界、延续诗性精神的重要法门。