母亲,是文学艺术中永恒的主题,在诗歌的长河里,无数诗人以最真挚的笔墨,将这份深沉的情感凝练成不朽的篇章,这些作品不仅是个人情感的抒发,更是时代文化与伦理价值的缩影,了解这些诗歌的脉络与内涵,能让我们在诵读时,获得更深沉的感动与力量。

溯源:古典诗词中的慈母形象

中国古典诗歌对母亲的歌颂,早已融入文化的血脉,这些作品往往情感内敛而厚重,侧重于感恩与追思。

唐代诗人孟郊的《游子吟》,堪称其中典范。“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,意恐迟迟归。”这四句平白如话,却勾勒出千年不变的送别场景,此诗创作于孟郊任溧阳县尉时,他一生颠沛,年过半百方得一微职,接来老母奉养,回首往事,感慨尤深,诗中“密密缝”的动作细节,是“赋”的手法直接描绘,而“谁言寸草心,报得三春晖”则转为“比兴”,以春日阳光比喻母爱的博大无私,以小草自喻子女的微小难报,这种从具象到意象的升华,使得情感具有了穿透时空的普遍力量。

与《游子吟》的温情不同,清代诗人黄景仁的《别老母》则弥漫着愧疚与辛酸。“搴帷拜母河梁去,白发愁看泪眼枯,惨惨柴门风雪夜,此时有子不如无。”诗人为了生计,不得不在风雪之夜告别衰迈的母亲,内心痛楚至极,创作背景是其家境贫寒,屡试不第,不得不四处奔波,诗中“白发”、“泪眼”、“柴门”、“风雪”等一系列意象密集堆叠,营造出悲凉彻骨的意境,此时有子不如无”的反语,是情感激烈到极致的痛切之言,其艺术感染力正在于这种毫无矫饰的赤诚。

古典诗词中的母亲,形象通常是凝聚的、符号化的,她们是游子远行时的牵挂,是家族伦理的基石,品读时,需结合古代“孝道”文化背景,方能体会其情感与礼法交织的复杂性与深刻性。

流变:近现代诗歌中的情感深化

进入近现代,尤其在新文化运动后,诗歌中的母亲形象变得更加丰满、立体和个人化,诗人开始从个体生命经验出发,描绘具体、生动的母亲,情感表达也更为直接和炽烈。

胡适的《十二月一日奔丧到家》是现代早期怀念母亲的名篇。“往日归来,才望见竹竿尖,才望见吾村,便心头乱跳……如今依旧竹竿尖,依旧溪桥,只少了我的心头狂跳!”这首诗写于其母病逝后,语言彻底白话,情感却极为沉痛,诗人通过归家时“心头乱跳”与“只少了心头狂跳”的细节对比,以巨大反差烘托出物是人非的至悲,这种手法摒弃古典用典,纯粹依靠个人化的真实体验和朴素语言打动人心,标志着母亲主题书写从伦理叙事向个人情感叙事的现代转型。

当代诗人如舒婷,则在《母亲》中赋予了更复杂的时代与性别视角。“你苍白的指尖理着我的双鬓,我禁不住象儿时一样,紧紧拉住你的衣襟。”诗句充满亲昵的依恋,但诗中也有“为了一根刺我曾向你哭喊,如今戴着荆冠,我不敢,一声也不敢呻吟”这样的句子,这里的“荆冠”隐喻着成长与时代的重负,诗人将母亲视为苦难的共同承担者与精神的庇护所,母女情感在时代洪流中相互依偎又彼此疼惜,层次极为丰富。

近现代诗歌中的母亲,从“慈母”的普遍形象,走向有血有肉、有时代印记的个体,阅读时,应关注诗人个人的生命历程与所处历史环境,理解其情感的特殊性与时代共性。

方法:如何阅读与运用这些诗篇

理解描写母亲的诗歌,需从多个维度进入,方能得其精髓。

知人论世,了解作者生平与创作背景至关重要,孟郊的坎坷、黄景仁的贫寒、胡适的丧母之痛,都是解读诗心的钥匙,背景知识能将抽象的诗句转化为具体可感的历史情境。

赏析意象与手法,古典诗歌善用典型意象(如线、衣、白发、柴门)和比兴手法;现代诗歌则更注重个人化意象(如荆冠、衣襟)和内心独白,分析诗人如何通过具体物象传递抽象情感,是提升鉴赏力的核心。

体会情感的层次,母爱诗歌的情感并非单一的歌颂,它常混合着感恩、愧疚、依恋、疼惜,甚至如舒婷诗中那种欲言又止的复杂况味,捕捉并理解这些复杂情感,才能与诗人产生深度共鸣。

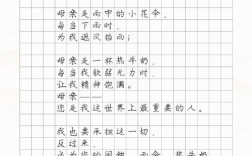

在日常运用中,这些诗篇不仅是文学读物,它们可以成为特殊时刻的情感表达载体,在母亲节、寿辰或缅怀之时,亲手誊写一首贴合心境的诗,远比泛泛的祝福更显真挚,它们也是家庭教育的良材,与子女共读这些诗,是在美学熏陶中完成感恩与亲情文化的代际传递。

视角:母亲主题的永恒与当代回响

母亲主题的诗歌之所以永恒,是因为它触及了人类最本源的情感联结,从古至今,表达形式虽从格律走向自由,从含蓄走向奔放,但内核中那份对生命源头的眷恋、对无私奉献的感念,始终未变。

在当代快节奏的生活中,这类诗歌具有一种“情感校准”的力量,它们提醒我们,在纷繁事务之外,存在一份最稳固、最无私的情感依托,阅读它们,是一次情感的净化和回归,当我们吟咏“谁言寸草心,报得三春晖”时,它唤醒的不仅是对于具体母亲的感念,也可能升华为对大地、对家国、对一切滋养我们生命之源的深切情怀。

优秀的诗歌,是情感的容器,也是文化的坐标,描写母亲的诗歌,便是其中最温暖、最坚实的一部分,它们穿越时光,不断被赋予新的解读,持续叩击着一代代读者的心扉,这份由诗歌承载的母爱,已然超越了个人记忆,成为我们共同的文化记忆与精神家园。