红岩革命烈士诗歌是中国革命文学中一座不朽的丰碑,这些诞生于黎明前最黑暗时刻的文字,不仅承载着先烈们的理想信念与赤诚肝胆,更以其独特的艺术力量,穿越时空,持续震撼着后来者的心灵,理解这些诗歌,需从多个维度深入其肌理。

溯源:铁窗中的星火

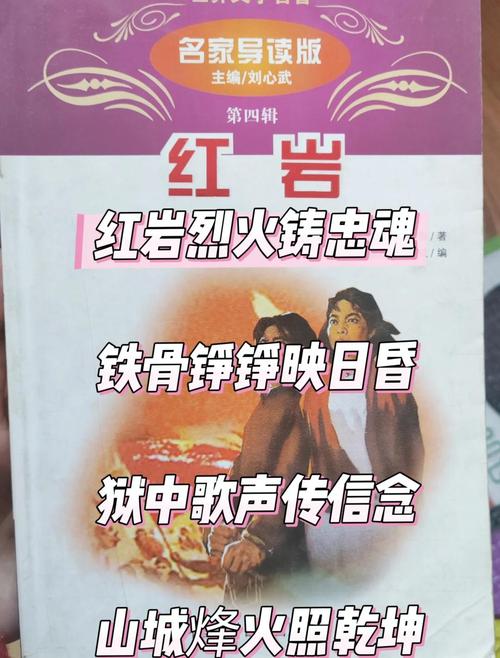

红岩革命烈士诗歌主要创作于1949年新中国成立前夕,其核心作者群体是被囚禁在重庆“中美合作所”集中营(如白公馆、渣滓洞)的共产党人与革命志士,他们身陷囹圄,面对酷刑与死亡,却以笔为枪,将牢狱化作特殊的战场。

这些诗歌的“出处”极为特殊——它们并非书斋中的雅作,而是镌刻在监狱墙壁上、秘密传递于难友间、甚至创作于就义前夜的绝笔,例如蔡梦慰烈士在押赴刑场的路上抛出的《黑牢诗篇》手稿残页,陈然烈士在狱中写下的《我的“自白”书》,都是在这种极端环境下迸发的生命绝唱,其创作背景直接关联着解放战争末期的严酷斗争,是光明与黑暗最后决战时刻的精神实录,每一首诗,都与具体的历史事件、人物遭遇紧密相连,是个人命运与时代洪流激烈碰撞的结晶。

作者:以生命铸就诗魂

诗歌的作者们身份多元,有职业革命家如许晓轩,有新闻工作者如陈然,有诗人如蔡梦慰,有普通学生与工人,他们首先是战士,其次才是歌者,正因如此,其作品毫无文人式的矫饰,而是将全部的生命体验、坚定的政治信仰与丰富的情感世界,毫无保留地倾注于字里行间。

作者的人格与诗格高度统一,许晓轩烈士在《赠别》中写道:“相逢狱里倍相亲,共话雄图叹未成,临别无言唯翘首,联军已薄沈阳城。”诗中既有对战友的深情,对未竟事业的遗憾,更有对胜利形势的敏锐洞察与坚定信心,这种将个人情感与革命大局浑然融合的笔触,源自作者真实的人格高度,阅读这些诗歌,本质上是在与一颗颗高尚灵魂直接对话,作者自身的经历、选择与牺牲,是诗歌最厚重、最可信的注解。

内核:信仰与情怀的交响

这些诗歌的核心主题集中而强烈,一是抒写对理想信念的无比忠贞,如“面对死亡我放声大笑,魔鬼的宫殿在笑声中动摇”;二是表达对革命事业的必胜信念,善于在至暗时刻看到曙光,如“洞中才数月,世上已千年”;三是充满对祖国、对人民、对战友的深沉热爱,如“为了免除下一代的苦难,我们愿——愿把这牢底坐穿!”;四是彰显面对敌人时大无畏的凛然气节与牺牲精神。

其情感基调并非单一的慷慨激昂,而是丰富多层次的,既有“失败膏黄土,成功济苍生”的悲壮豪迈,也有“我们是天生的叛逆者,我们要把这颠倒的乾坤扭转”的青春激越,还有“你——耕荒,我亲爱的孩子;从荒沙中来,到荒沙中去”的深情嘱托,这种情感的复杂性与真实性,正是诗歌打动人心的重要根源。

技艺:质朴而璀璨的艺术光华

在艺术手法上,这些诗歌呈现出鲜明特色,语言风格极度质朴刚健,摒弃一切浮华辞藻,多用口语、宣言式的句子,却因情感的真挚与力量的充沛而字字千钧,任脚下响着沉重的铁镣,任你把皮鞭举得高高”,简单的白描即刻画出严峻考验的场景。

意象选择上,大量运用“黎明”、“朝霞”、“星光”、“红旗”、“春天”等象征光明与希望的意象,与“黑夜”、“牢笼”、“枷锁”、“魔鬼”等黑暗意象形成尖锐对立,构筑起强烈的对比张力,在修辞上,反复、排比、呼告等手法运用普遍,极大地增强了诗歌的鼓动性与感染力,如“人,不能低下高贵的头,只有怕死鬼才乞求‘自由’”。

诗歌形式则灵活多样,既有节奏铿锵、韵律严整的现代格律诗,也有自由奔放、长短不拘的自由体,甚至有不少借鉴民歌形式的作品,这种形式的多样性,源于创作环境的特殊性及作者急迫的抒情需求,一切形式皆服务于内容表达。

传承:融入时代的精神血脉

今天阅读与传播红岩烈士诗歌,方法应当与时俱进,它们不仅是历史教科书中的篇章,更应是激活当代人精神世界的资源,在个人层面,可作为砥砺意志、净化心灵的读本,在诵读中感受何为信仰与坚守,在教育层面,应结合历史背景进行情境化解读,避免概念化的说教,着重引导体会其精神实质,在文艺创作层面,其精神内核可以成为电影、戏剧、音乐等多种艺术形式的灵感源泉,以更富当代感的方式进行转化与表达。

尤为重要的是,学习这些诗歌,关键在于领悟其精神而非简单模仿其形式,那种将个人价值融入崇高事业的责任感,那种在逆境中保持乐观与斗志的坚韧,那种对人民深厚的爱,才是跨越时代而永不过时的宝贵财富。

红岩革命烈士诗歌的价值,早已超越了文学范畴,它们是血写的证词,是信仰的宣言,是民族精神在特定历史关头的火山式喷发,其永恒的魅力,正在于它们以最纯粹的形式,证明了精神对物质的超越、理想对现实的升华,在喧嚣的时代,这些从铁窗里透出的星光,依然拥有照亮心灵、校准方向的力量,它们提醒着我们,有些文字之所以不朽,是因为它们用生命奠基,用热血书写,并始终呼唤着后来者心中对光明与崇高的向往。