经典诗词的艺术与精神传承

在中国文学史上,长征题材的诗歌以其深厚的历史底蕴和激昂的情感表达,成为朗诵艺术的瑰宝,这些作品不仅记录了红军长征的壮烈历程,更凝聚了中华民族坚韧不拔的精神力量,本文将从诗歌的创作背景、艺术特色、朗诵技巧等方面展开,带您领略长征诗歌的独特魅力。

长征诗歌的历史渊源与创作背景

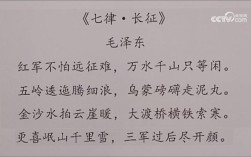

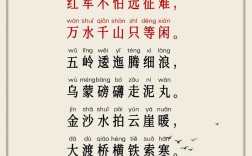

长征诗歌的诞生与20世纪30年代中国工农红军的战略转移密不可分,1934年至1936年,红军在极端艰苦的条件下完成了二万五千里的长征,这一壮举激发了无数文人墨客的创作灵感,毛泽东的《七律·长征》是其中最著名的代表作之一,以豪迈的笔触描绘了“红军不怕远征难,万水千山只等闲”的英勇气概。

陈毅的《梅岭三章》、艾青的《雪落在中国的土地上》等作品,也从不同角度反映了长征时期的艰苦与希望,这些诗歌不仅是文学创作,更是历史的见证,承载着革命先辈的理想信念。

长征诗歌的艺术特色

-

意象鲜明,语言凝练

长征诗歌善于运用自然意象,如“雪山”“草地”“铁索桥”等,以具象化的场景传递抽象的革命精神。《七律·长征》中“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”,通过夸张手法,将险峻山川化为渺小之物,凸显红军的无畏气魄。 -

情感真挚,格调高昂

这类诗歌多采用直抒胸臆的表达方式,情感炽热而饱满,如陈毅在《梅岭三章》中写道:“断头今日意如何?创业艰难百战多。”诗句充满视死如归的豪情,展现了革命者的坚定信念。 -

节奏铿锵,韵律和谐

长征诗歌注重音律美,尤其适合朗诵,以《七律·长征》为例,其平仄工整、对仗严谨,朗诵时能自然形成跌宕起伏的节奏感,增强感染力。

长征诗歌朗诵的技巧与方法

-

理解诗歌内涵,把握情感基调

朗诵前需深入研读诗歌,了解创作背景和作者意图。《七律·长征》应以雄浑豪迈的语调呈现,而《梅岭三章》则需在悲壮中透出坚定。 -

注重语音语调的层次感

- 重音处理:突出关键词,如“不怕”“只等闲”等,增强语气张力。

- 节奏控制:根据诗句内容调整语速,如描绘激烈战斗时可加快,表达深沉情感时则放缓。

- 气息运用:长句需合理换气,保持声音的连贯性,避免断句生硬。

-

结合肢体语言与表情

朗诵不仅是声音的艺术,也是表演的艺术,适当的手势和眼神能帮助传递诗歌意境,朗诵“更喜岷山千里雪”时,可配合仰望的动作,增强画面感。

长征诗歌的现代价值与传承

长征诗歌不仅是历史的回响,更是激励当代人的精神财富,在学校教育中,常被选为爱国主义教育的素材;在文化活动中,朗诵这些作品能唤起观众的情感共鸣,近年来,许多艺术团体通过舞台剧、音乐诗画等形式创新演绎长征诗歌,使其焕发新的生命力。

对于朗诵爱好者而言,长征诗歌是锤炼语言表达能力的绝佳素材,通过反复练习,不仅能提升朗诵技巧,更能深刻体会革命先辈的精神境界。

经典长征诗歌推荐

-

《七律·长征》——毛泽东

“红军不怕远征难,万水千山只等闲……”全诗八句,高度概括长征历程,是朗诵比赛的常选篇目。 -

《梅岭三章》——陈毅

以“此去泉台招旧部,旌旗十万斩阎罗”为代表的诗句,展现了革命者的英雄气概。 -

《忆秦娥·娄山关》——毛泽东

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”,词句短促有力,适合气势磅礴的演绎。

长征诗歌朗诵不仅是一种艺术形式,更是一种精神传承,通过声音的传递,我们得以跨越时空,与那段峥嵘岁月对话,无论是作为文学爱好者还是朗诵者,深入研习这些作品,都能从中汲取力量,感受中华民族不屈不挠的奋斗精神。