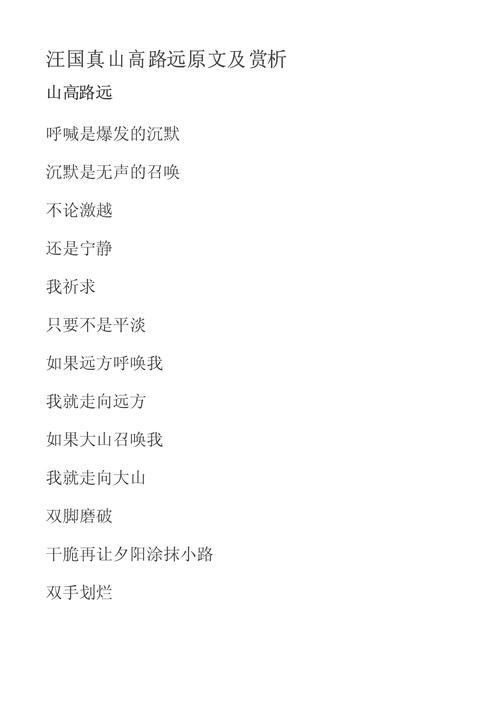

在人类文明的长河中,高速公路如同一条条银色的动脉,串联起城市与乡村,缩短了时空的距离,也催生了独特的诗意表达,关于高速的诗歌,不仅是现代生活的镜像,更是速度与情感、机械与人文交织的艺术结晶,这类诗歌往往以公路为载体,通过车轮、路标、收费站、服务区等意象,折射出工业化进程中的个体体验,既有对速度的迷恋,也有对漂泊的感伤,更有对现代性矛盾的深刻反思。

从诗歌意象的选择来看,高速诗歌常以动态场景构建视觉冲击。“沥青的绸缎在晨光中舒展”“路灯如流星划过夜幕的河”,这类比喻将冰冷的道路赋予生命感,而“车窗外的风景被甩成模糊的色块”“后视镜里故乡缩成句号”则通过速度对空间的扭曲,传递出旅人复杂的心理,法国诗人雅各泰在《高速公路上》写道:“我们驶向一个没有名字的地方,地图在口袋里沙沙作响”,这种对未知方向的迷茫,成为高速诗歌的典型情绪,在中国当代诗歌中,于坚的《高速公路》以“柏油路像一条死去的蛇”的冷峻笔触,批判了现代文明对自然的侵蚀,而欧阳江河的《玻璃工厂》则通过“高速公路是玻璃的另一种形式”的联想,将机械的冰冷与人类的脆弱并置,形成强烈的张力。

诗歌的节奏往往与高速公路的物理特性相呼应,短促的分行模拟车辆的颠簸,重复的句式如同引擎的持续轰鸣,而跨行的断句则暗喻旅途的断裂感,美国诗人弗兰克·奥哈拉在《 Having a Coke with You》中,将高速公路上的疾驰与爱情的甜蜜并置:“我们以每小时八十英里的速度穿过新泽西,因为你就在我身边”,速度成为情感的催化剂,而在中文语境里,余光中的《高速公路》则以“桥是虹,隧是洞,山是浪,水是镜”的排比,将高速旅程转化为一场穿越时空的奇幻漂流,语言的速度感与行驶速度形成双重奏。

高速诗歌的主题往往围绕“流动的现代性”展开,它歌颂人类征服自然的豪情:“我们用钢铁的犁铧翻开群山的胸膛,让平原与高原握手言和”;它也揭示速度带来的异化:“我们加速逃离,却始终被自己投下的阴影追赶”,在诗人翟永明的《高速路》中,“收费站的女工用微笑计量着时间的重量”,这一细节将冰冷的机械系统与个体的生命体验连接,引发对效率社会中人文关怀缺失的思考,而西川的《在哈尔盖仰望星空》则通过“高速公路切割着草原的肋骨”的意象,表达了对传统文明被现代性肢解的痛惜。

从文化视角看,高速诗歌是全球化时代的产物,它打破了地域的界限,让“故乡”成为可以随时回放的电子影像,让“远方”变得触手可及却又遥不可及,诗人杨炼在《高速公路上的黄昏》中写道:“不同的方言在广播里交替,不同的面孔在广告牌上重叠”,这种文化的混杂与流动,正是高速网络的典型特征,高速诗歌也回应了环境危机的议题:“沥青的血管里流淌着石油的泪,尾气在云端写下污染的十四行诗”,诗人以生态视角审视人类文明的扩张,赋予公路诗歌更深远的批判意义。

在艺术表现上,高速诗歌常采用拼贴与蒙太奇的手法,将工业符号与自然意象并置,形成超现实的画面感。“加油站的红灯像一颗坠落的星星”“GPS的蓝光在挡风玻璃上绘制虚无的地图”,这些意象组合既真实又荒诞,暗示着现代生活的悖论,诗人蓝蓝的《高速公路旁的麦田》以“钢铁的巨兽在金色的田野旁喘息”的对比,凸显了工业与农耕文明的冲突,而“麦穗在风中俯身,仿佛在为路过的车辆鞠躬”则赋予自然以沉默的尊严。

高速诗歌中的时间体验也颇具特色,在低速时代,时间是循环的、农耕的;而在高速公路上,时间是线性的、不可逆的。“里程表数字的每一次跳动,都是生命沙漏的一粒沙”“隧道里的黑暗是时间的裂缝,出口的光是未来的瞬间”,这些诗句将物理时间与心理时间交织,探讨速度对人类感知的重塑,诗人肖水的《在高速服务区》则通过“泡面升腾的热气模糊了时钟的指针”的细节,暗示在高速运转的社会中,个体时间被系统时间所吞噬的无奈。

从情感基调来看,高速诗歌呈现出多元的面向,有对自由的颂歌:“方向盘在手中,风在耳边呼啸,我追逐着地平线那头的黎明”;有对孤独的刻画:“深夜的高速公路像一条发光的河,我是唯一的鱼,游向没有彼岸的深海”;也有对记忆的追寻:“服务站的老照片里,没有柏油路,只有马车碾过的土路”,这种情感的复杂性,源于高速公路本身的双重性:它既是连接的纽带,也是隔离的屏障;既是进步的象征,也是异化的温床。

在诗歌语言上,高速诗歌常常打破传统语法,模仿汽车的急刹与加速。“突然!——一只野兔冲过护栏,瞳孔里映着车灯的刀锋”,这种断裂的句式增强了戏剧张力,而“限速120公里的诗意,在巡航定速的瞬间凝固”则将抽象概念具象化,赋予速度以哲学意味,诗人陈先发在《高速行车记》中写道:“我们用轮胎丈量大地,却从未真正抵达任何地方”,这句充满悖论的诗句,道出了现代旅行中“在场”与“缺席”的矛盾。

高速诗歌还常常通过声音意象构建听觉空间。“引擎的咆哮是公路的呼吸”“雨刮器摆动的节奏是心跳的节拍”,这些声音描写让静态的诗歌充满动态的生命力,而“收费站机械臂抬起时发出的‘咔嗒’声,像是时间的开关”则将机械音转化为时间隐喻,引发读者对生命节奏的思考,诗人杜涯的《高速公路》以“轮胎摩擦路面的声音,持续切割着寂静”的听觉意象,营造出一种令人窒息的现代性氛围。

从哲学层面看,高速诗歌触及了人类存在的根本命题,在速度的极致追求中,我们是否遗忘了旅行的意义?在效率至上的时代,我们是否失去了停泊的勇气?诗人王家新在《高速路上的停车区》中写道:“我们在这里停留,不是为了到达,而是为了确认自己仍在路上”,这句诗揭示了高速旅行的本质——过程即目的,而“导航的电子音说‘前方500米到达目的地’,但目的地永远在前方”则暗示了现代性中永恒的追寻与失落。

高速诗歌还通过空间的异化,反思现代社会的精神困境。“服务区的霓虹灯照不亮内心的阴影”“加油站的食物如同压缩饼干,缺乏情感的滋味”,这些细节将物理空间的标准化与精神世界的荒漠化联系起来,诗人郑小琼的《在高速路上》以“流水线上的女工,在高速公路的收费站重复着微笑”的意象,展现了底层劳动者在高速经济链条中的生存状态,赋予诗歌强烈的社会关怀。

在艺术手法上,高速诗歌常借鉴电影的镜头语言。“远景:群山在车窗外连成黛色的墙”“特写:司机布满血丝的眼睛盯着前方的白线”“蒙太奇:童年骑单车的画面与现在握方向盘的手交叠”,这种视觉化的表达增强了诗歌的画面感与叙事性,诗人雷平阳的《高速公路》以“长镜头般的笔触,记录了从昆明到昭通的路途变化”,将个人记忆与时代变迁融为一体,形成史诗般的质感。

高速诗歌中的自然意象也颇具深意。“路边的广告牌上,青山被PS成更完美的颜色”“隔离带的绿化带是整齐的绿色监狱”,这些意象揭示了人类对自然的驯化与改造,而“野花从水泥裂缝中探出头,是未被文明收编的反抗”则象征着生命力的顽强,为冰冷的公路增添了一抹亮色,诗人汤养宗的《高速路边的蒲公英》以“白色的绒毛在尾气中飞舞,寻找着可以扎根的土壤”的意象,隐喻了现代人的精神漂泊。

从文化记忆的角度看,高速诗歌承载着时代转型的集体经验。“老国道旁的槐树被砍倒,换成隔离带的铁丝网”“骑自行车赶集的少年,如今开着SUV穿梭在都市”,这些意象对比勾勒出中国社会的现代化进程,诗人李少君的《高速公路与乡村》以“钢铁的巨龙从田野上穿过,带走了泥土的芬芳,留下了轰鸣的回响”的诗句,表达了对传统失落感,同时也承认了进步的必然性。

在诗歌结构上,高速诗歌常采用开放式结尾,暗示旅途的未完成性。“前方是雾,是光,是下一个转口的迷茫”“地平线退去,又在地平线尽头出现”,这种结构呼应了高速公路的无限延伸特性,诗人张执浩的《高速夜行》以“黑夜是唯一的终点,而黎明只是路过的驿站”作结,留下对生命意义的无尽追问。

高速诗歌还通过身体感受的描写,增强读者的代入感。“安全带勒进肩膀的疼痛”“空调吹得皮肤发紧”“长时间驾驶导致的腰酸背痛”,这些细节将抽象的旅途体验具象化,让读者感同身受,诗人路也的《在高速上开车》以“身体成为车的延伸,车成为路的延伸,路成为时间的延伸”的递进,揭示了速度对身体的异化。

从生态批评的视角看,高速诗歌也关注环境创伤。“沥青渗入土壤,让种子无法发芽”“动物的路被切断,迁徙的路线变成死亡陷阱”,这些诗句直指发展主义对自然的破坏,诗人树才的《高速公路与动物》以“一只鹿的尸体躺在路肩,眼睛里还映着车灯的光”的残酷画面,呼吁人类反思与自然的关系。

高速诗歌中的科技意象同样值得关注。“GPS的蓝光取代了星空”“电子收费系统取代了人工微笑”“自动驾驶让方向盘失去意义”,这些意象展现了科技对人类生活的重塑,诗人宋琳的《自动驾驶时代》以“当机器代替我们驾驶,我们终于可以自由地看向窗外,却不知该看什么”的诗句,揭示了技术进步带来的精神困境。

在情感表达上,高速诗歌常常通过“他者”视角展开叙事。“卡车司机在卧铺上数着里程”“收费员在重复微笑中老去”“交警在烈日下指挥着车流”,这些边缘群体的形象,为高速诗歌增添了社会厚度,诗人田禾的《高速路上的交警》以“汗水浸透的制服,像一面飘扬的旗,在车流的洪流中坚守”的意象,致敬了平凡岗位上的坚守者。

高速诗歌还通过时间的对比,构建历史纵深感。“曾经马车要走三天的路,如今三小时即可抵达”“曾经靠信件传递的情感,如今在微信里瞬间消失”,这种对比凸显了速度对人际关系的影响,诗人杨方在《高速公路上的电话》中写道:“信号时断时续,就像我们时好时坏的感情”,将技术故障与情感危机巧妙关联。

从美学风格看,高速诗歌既有冷峻的写实,也有浪漫的抒情;既有批判的锋芒,也有悲悯的情怀,它以公路为舞台,上演着现代人的生存戏剧,用诗歌的形式,记录了这个速度时代的荣耀与创伤、希望与迷茫,正如诗人所言:“高速公路是现代的诗歌,而诗歌是永恒的高速公路”,两者在流动、延伸、突破的特性上,达成了深刻的共鸣。

相关问答FAQs

Q1:高速诗歌与传统山水诗歌有哪些本质区别?

A:高速诗歌与传统山水诗歌的核心区别在于对“空间”与“时间”的认知差异,传统山水诗歌(如王维的“空山新雨后”)将自然视为永恒的、循环的审美对象,强调“静观”与“天人合一”;而高速诗歌则将空间视为线性的、被技术改造的流动过程,时间被压缩为效率的计量单位,主体与自然的关系从“融入”变为“穿越”,传统诗歌中的“山”是“横看成岭侧成峰”的审美客体,而高速诗歌中的“山”则是“隧道被打通后消失的障碍”或“路旁被隔离网围起来的风景”,高速诗歌更关注现代性体验(如孤独、异化、速度焦虑),而传统山水诗歌则侧重于隐逸、超脱的情怀。

Q2:高速诗歌中的“速度”意象通常承载哪些象征意义?

A:在高速诗歌中,“速度”并非单纯的物理概念,而是多层次的象征符号,它象征现代文明的进步与征服,如“用速度缩短山河的距离”;它象征个体对自由的渴望,如“踩下油门,仿佛挣脱了地心引力”;它也象征异化与失控,如“速度让我们远离故乡,却无法逃离内心的漂泊”;速度还象征时间的压缩,如“高速公路把一生缩短成几小时的路程”;速度可能成为虚无的隐喻,如“加速是为了更快到达终点,而终点不过是另一个起点”,这些象征意义相互交织,反映了诗人对现代性矛盾的复杂态度。