上学的诗歌

诗歌是中华文化的瑰宝,承载着千年的智慧与情感,从古至今,无数文人墨客以诗言志,以词抒情,留下无数经典之作,对于学生而言,学习诗歌不仅能提升文学素养,还能陶冶情操,培养审美能力,本文将围绕诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及表现手法展开探讨,帮助读者更深入地理解诗歌的魅力。

诗歌的起源与发展

诗歌的历史可以追溯到先秦时期,《诗经》作为中国最早的诗歌总集,收录了西周至春秋时期的民间歌谣、宫廷乐歌和祭祀颂词,关雎》《蒹葭》等名篇至今仍被传颂。《诗经》以“赋、比、兴”为主要表现手法,奠定了中国诗歌的创作基础。

到了唐代,诗歌发展至巅峰,李白、杜甫、王维等诗人各具风格,李白的诗豪放飘逸,如《将进酒》;杜甫的诗沉郁顿挫,如《春望》;王维的诗则充满禅意,如《山居秋暝》,宋代则以词见长,苏轼、辛弃疾、李清照等词人将词的意境推向新高度,如苏轼的《水调歌头·明月几时有》、李清照的《声声慢·寻寻觅觅》。

诗歌的创作背景

每一首诗歌都有其独特的创作背景,了解这些背景有助于更深入地理解诗意,杜甫的《春望》写于安史之乱期间,诗中“国破山河在,城春草木深”表达了对国家命运的忧虑,李白的《静夜思》则是他在异乡望月思乡时所作,短短四句,情感真挚。

宋代词人辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》充满了壮志难酬的悲愤,这与他的抗金经历密切相关,李清照的词则多反映个人情感,如《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》写于丈夫赵明诚远行时,表达了对丈夫的思念。

诗歌的学习方法

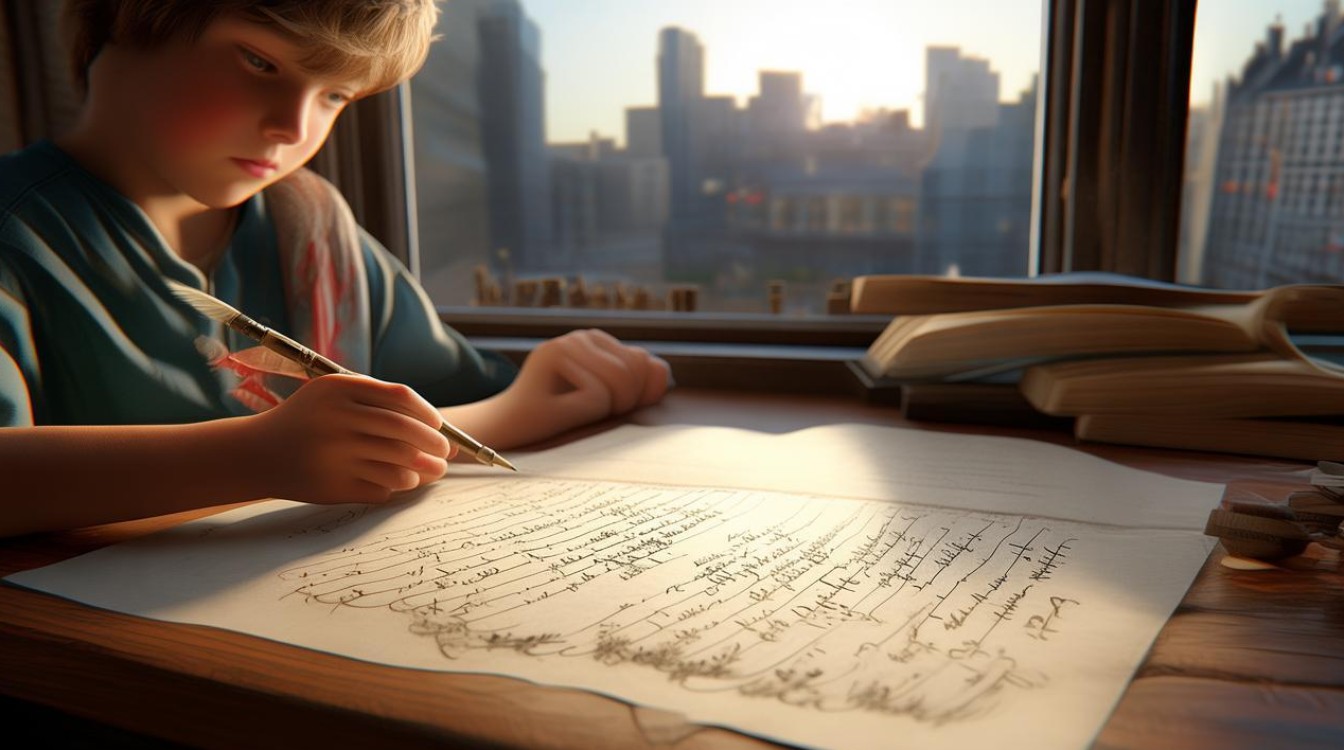

学习诗歌并非死记硬背,而是要理解其内涵,感受其意境,以下几种方法有助于更好地掌握诗歌:

-

诵读与吟咏

诗歌讲究韵律,反复诵读能体会其节奏美,李白的《早发白帝城》“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还”,朗朗上口,诵读时能感受到轻快的节奏。 -

解析意象

诗歌常借助意象表达情感,如“柳”象征离别,“月”寄托思念,王维的《送元二使安西》中“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”,柳树意象暗示离别之情。 -

联系背景

了解诗人的生平和时代背景,能更准确地把握诗歌主旨,如李商隐的《无题》诗多含蓄隐晦,结合晚唐政治动荡的背景,可理解其诗中的忧愤。 -

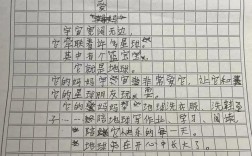

仿写创作

尝试模仿经典诗歌的句式与意境进行创作,能加深对诗歌的理解,学习《静夜思》后,可以尝试写一首表达思乡之情的短诗。

诗歌的表现手法

诗歌的表现手法丰富多样,常见的有以下几种:

-

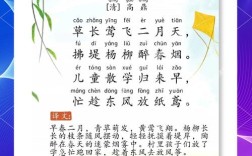

比喻与象征

比喻使诗歌形象生动,如贺知章的《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,形象地描绘出柳叶的细嫩,象征则赋予事物更深层的含义,如于谦的《石灰吟》“粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”,以石灰象征坚贞不屈的品格。 -

对仗与押韵

格律诗讲究对仗工整,如杜甫的《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,前后句对仗严谨,押韵则增强诗歌的音乐性,如孟浩然的《春晓》“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,韵脚和谐。 -

夸张与想象

李白善用夸张手法,如《望庐山瀑布》“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极言瀑布之壮观,想象则拓展诗歌的意境,如李商隐的《夜雨寄北》“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”,虚实结合,表达对亲友的思念。 -

借景抒情

许多诗歌通过描绘景物抒发情感,如王之涣的《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流”,壮阔的景色中暗含积极进取的人生态度。

诗歌在现代教育中的价值

学习诗歌不仅能提高语言表达能力,还能培养审美情趣,古典诗歌中蕴含的哲理,如“少壮不努力,老大徒伤悲”(《长歌行》),对学生的成长具有积极的引导作用,现代教育中,诗歌朗诵、诗词大赛等活动也激发了学生对传统文化的兴趣。

诗歌是跨越时空的对话,无论是“床前明月光”的乡愁,还是“会当凌绝顶”的豪情,都能引起读者的共鸣,希望每一位学子都能在诗歌的海洋中汲取智慧,感受文字之美。