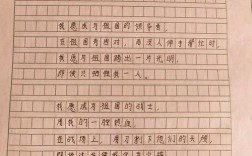

诗歌的心声

诗歌是语言的精粹,是情感的凝结,也是文化的瑰宝,千百年来,诗人用文字描绘人生百态,抒发内心情感,记录历史变迁,无论是古典诗词的典雅含蓄,还是现代诗歌的自由奔放,诗歌始终以其独特的魅力感染着读者。

诗歌的起源与发展

诗歌的诞生可以追溯到远古时期,在文字尚未成熟的时代,人们通过口头传唱的方式记录生活、表达情感,中国最早的诗歌总集《诗经》收录了西周至春秋时期的民歌、颂歌和祭祀诗,关雎》《蒹葭》等作品至今仍被传诵。

随着时代的发展,诗歌形式不断演变,汉代的乐府诗以叙事见长,如《孔雀东南飞》讲述了一段凄美的爱情故事,唐代是古典诗歌的巅峰时期,李白、杜甫、白居易等诗人创作了大量脍炙人口的作品,宋词则更加注重音律和意境,苏轼、辛弃疾、李清照等词人的作品至今仍被广泛传唱。

诗歌的创作背景与情感表达

每一首诗歌都是时代的产物,也是诗人内心世界的映射,了解诗歌的创作背景,能更深入地理解其内涵。

杜甫的《春望》写于安史之乱期间,诗中“国破山河在,城春草木深”既描绘了战乱后的凄凉景象,也表达了诗人忧国忧民的情怀,李煜的《虞美人·春花秋月何时了》创作于亡国之后,词中“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”将亡国之痛抒发得淋漓尽致。

现代诗歌同样承载着深刻的情感,海子的《面朝大海,春暖花开》看似描绘美好的生活愿景,实则隐含对现实的无奈与孤独,北岛的《回答》则以冷峻的语言表达了对时代的反思。

诗歌的鉴赏与解读方法

欣赏诗歌需要一定的技巧,可以从以下几个方面入手:

-

意象分析

诗歌常借助意象传递情感,马致远的《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”通过一系列意象勾勒出萧瑟的秋景,烘托游子的思乡之情。 -

语言风格

不同诗人的语言风格各异,李白的诗豪放飘逸,如“天生我材必有用,千金散尽还复来”;王维的诗则空灵静谧,如“空山新雨后,天气晚来秋”。 -

韵律节奏

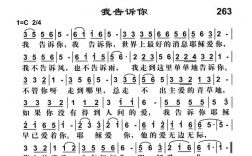

古典诗词讲究平仄格律,现代诗歌虽形式自由,但仍注重节奏感,徐志摩的《再别康桥》通过重复的句式营造出柔美的韵律。 -

情感共鸣

诗歌的魅力在于它能引发读者的共鸣,读苏轼的《水调歌头·明月几时有》,会感受到对亲人的思念;读艾青的《我爱这土地》,则能体会深沉的家国情怀。

诗歌的创作手法

诗歌的创作手法丰富多样,常见的有:

-

比兴

《诗经》中常用“比兴”手法,如“关关雎鸠,在河之洲”以鸟鸣起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的爱情主题。 -

夸张

李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”运用夸张手法,使画面更具冲击力。 -

象征

现代诗歌常用象征表达抽象情感,顾城的《一代人》中“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”以“黑夜”象征压抑的时代。 -

对仗

古典诗词注重对仗工整,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,画面感极强。

诗歌在当代的应用

诗歌不仅是文学艺术,也在现代生活中发挥着作用。

-

教育启蒙

儿童从小背诵古诗,不仅能培养语言能力,还能陶冶情操。《静夜思》《悯农》等作品常被选入教材。 -

文化传播

《中国诗词大会》等节目让古典诗词走进大众视野,激发人们对传统文化的兴趣。 -

情感疗愈

现代人压力大,读诗能舒缓情绪,泰戈尔的《飞鸟集》、席慕蓉的《一棵开花的树》等作品常被用于心灵疗愈。 -

创意写作

广告、影视、音乐等领域也常借鉴诗歌的表达方式,如歌词创作就深受诗歌影响。

诗歌的永恒魅力

诗歌之所以能跨越时空,是因为它直击人心,无论是古人还是今人,都能在诗歌中找到情感的寄托,读陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,能感受到淡泊名利的豁达;读舒婷的《致橡树》,则能体会独立平等的爱情观。

诗歌是心灵的对话,是历史的回响,更是文化的传承,在快节奏的现代生活中,不妨静下心来读一首诗,或许能发现不一样的风景。