教师诗歌朗诵的艺术与技巧

诗歌朗诵是一门融合语言艺术与情感表达的综合技能,尤其对于教师而言,它不仅是一种教学手段,更是传递文化、陶冶情操的重要方式,优秀的诗歌朗诵不仅能让学生领略文字之美,还能激发他们对文学的热爱,本文将从诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及朗诵技巧等方面,探讨如何提升教师诗歌朗诵的水平。

诗歌的出处与作者

诗歌的创作往往与时代背景、作者经历密切相关,了解一首诗的出处和作者生平,有助于朗诵者更准确地把握情感基调。

古典诗词

古典诗词如李白的《将进酒》、杜甫的《春望》,均出自唐代,反映了诗人对家国命运的关切或个人情感的抒发,朗诵时需注意古诗词的韵律,如平仄、押韵,以及诗人所处的社会环境。《春望》写于安史之乱期间,朗诵时应带有深沉的家国忧思。

现代诗歌

现代诗歌如徐志摩的《再别康桥》、海子的《面朝大海,春暖花开》,语言更加自由,情感表达更为直接,朗诵现代诗时,需关注诗人的个人风格,如徐志摩的浪漫飘逸、海子的质朴深沉。

诗歌的创作背景

每一首诗的诞生都有其特定的历史或情感背景,朗诵者若能深入理解这些背景,便能更精准地传递诗歌的意境。

社会历史背景

如艾青的《我爱这土地》,创作于抗日战争时期,诗中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”饱含对祖国的深情,朗诵时需以凝重、激昂的语调表达诗人的爱国情怀。

个人情感经历

如李清照的《声声慢》,写于丈夫去世后,词中“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”传递出孤寂哀伤之情,朗诵时应以低缓、略带颤抖的语调表现词人的悲凉心境。

诗歌朗诵的使用方法

教师在课堂上朗诵诗歌,不仅是示范,更是一种教学艺术,如何让学生沉浸其中,需掌握以下方法:

课前准备

- 理解诗歌内涵:先通读全诗,查阅相关资料,确保对诗歌的主题、情感、修辞手法有清晰认识。

- 划分节奏:古典诗词注意平仄和停顿,现代诗歌则根据情感变化调整语速。

课堂朗诵技巧

- 语音语调:根据诗歌情感调整声音的轻重缓急,如朗诵《沁园春·雪》时,开篇“北国风光,千里冰封,万里雪飘”应气势磅礴,而结尾“数风流人物,还看今朝”则需坚定有力。

- 肢体语言:适当的手势和表情能增强感染力,如朗诵《乡愁》时,可配合轻柔的动作表现思念之情。

互动教学

- 引导学生朗读:先由教师示范,再让学生模仿,逐步体会诗歌的韵律和情感。

- 结合多媒体:播放名家朗诵视频,或配乐朗诵,增强学生的听觉体验。

诗歌朗诵的艺术手法

朗诵不仅是读诗,更是艺术的再创作,掌握以下手法,能让朗诵更具感染力。

情感代入

朗诵者需将自己代入诗歌情境,如朗诵《致橡树》时,应体会诗人舒婷对平等爱情的向往,以坚定而温柔的语气表达。

节奏控制

- 快慢结合:激昂部分可加快语速,如《满江红》中的“怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇”;抒情部分则放缓,如《雨巷》的“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷”。

- 停顿技巧:适当的停顿能制造悬念或强调情感,如《再别康桥》中“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,在“轻轻的”后稍作停顿,更能表现离别的不舍。

声音变化

- 音量调整:高潮部分提高音量,如《黄河颂》的“啊!黄河!你是中华民族的摇篮!”;细腻情感处降低音量,如《静夜思》的“床前明月光,疑是地上霜”。

- 音色变化:根据诗歌风格调整音色,如朗诵儿童诗可用明亮活泼的声音,而朗诵哲理诗则需沉稳厚重。

经典诗歌朗诵示例

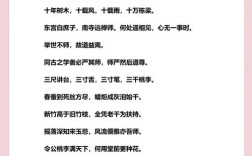

《将进酒》——李白

朗诵要点:豪放洒脱,展现诗人“天生我材必有用”的自信,开篇“君不见黄河之水天上来”需气势恢宏,与尔同销万古愁”则略带感慨。

《乡愁》——余光中

朗诵要点:温柔而忧伤,表现游子对故乡的思念。“小时候,乡愁是一枚小小的邮票”应以轻柔的语调开始,逐步递进情感,至“而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡”时,声音略带哽咽。

《面朝大海,春暖花开》——海子

朗诵要点:质朴而温暖,但隐含深沉的孤独感。“从明天起,做一个幸福的人”需以轻快的语调开始,而结尾“我只愿面朝大海,春暖花开”则透露出淡淡的哀伤。

诗歌朗诵是一门需要不断练习的艺术,教师若能深入理解诗歌,掌握朗诵技巧,便能在课堂上以声音传递文字的魅力,让学生在聆听中感受文学的力量。