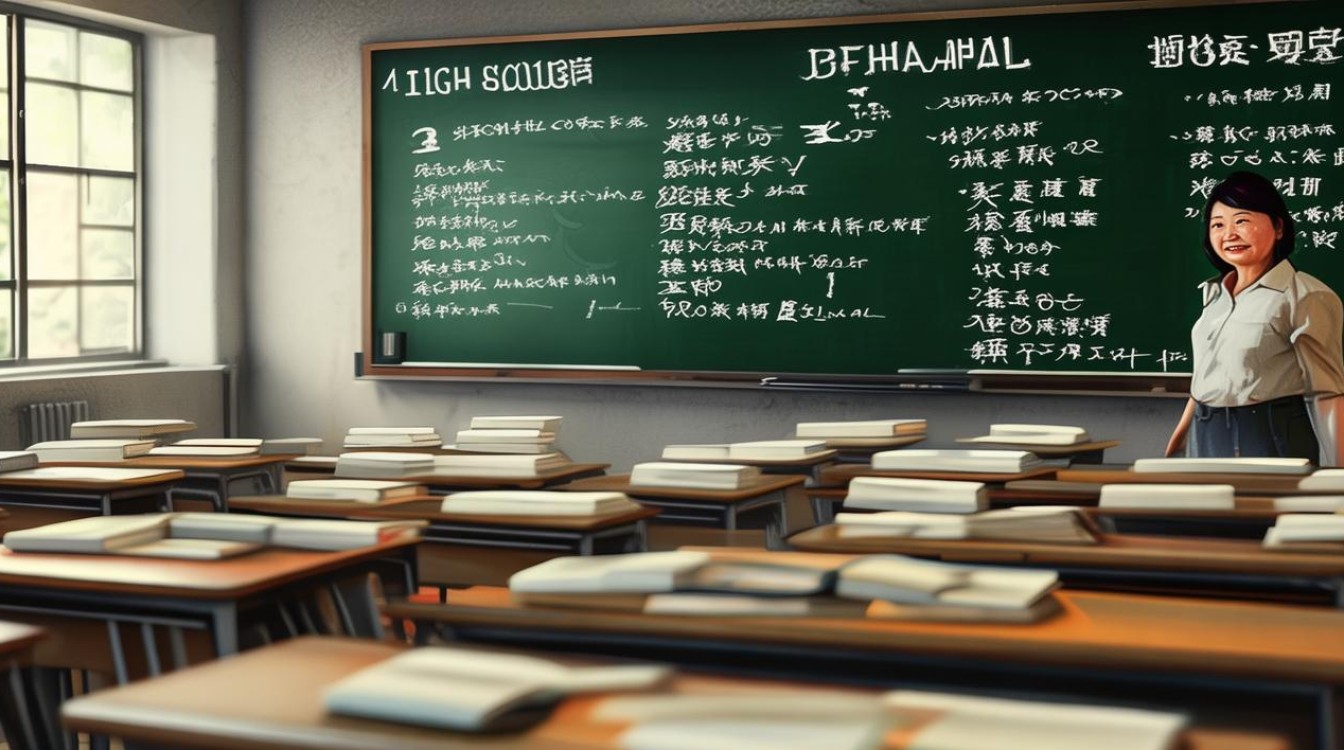

高中语文现代诗歌教学指南

现代诗歌作为高中语文教学的重要组成部分,以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,成为培养学生文学素养的重要载体,本文将从现代诗歌的起源、代表作家、创作背景、鉴赏方法及表现手法等方面展开探讨,帮助学生更好地理解和欣赏这一文学形式。

现代诗歌的起源与发展

现代诗歌的兴起可追溯至20世纪初,受西方现代主义思潮影响,中国新诗逐步摆脱古典格律的束缚,走向自由化、口语化的表达,1917年,胡适在《新青年》上发表《白话诗八首》,标志着中国现代诗歌的诞生,此后,郭沫若、徐志摩、闻一多等诗人推动新诗发展,形成不同流派,如新月派、象征派、朦胧派等。

现代诗歌的核心特点是语言自由、意象丰富、情感真挚,它不再严格遵循平仄格律,而是以自然流畅的语言表达诗人的思想与情感,使诗歌更贴近现实生活。

代表作家及其经典作品

徐志摩与《再别康桥》

徐志摩是新月派代表诗人,其作品以浪漫抒情见长。《再别康桥》描绘诗人对剑桥大学的眷恋,运用轻柔的节奏和唯美的意象,如“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,展现诗人细腻的情感世界。

戴望舒与《雨巷》

戴望舒是中国象征主义诗歌的代表人物,《雨巷》以朦胧的意象和忧郁的笔调,塑造了一个“丁香一样的姑娘”,表达诗人对理想与现实的矛盾心理。

北岛与《回答》

北岛是朦胧诗派的代表诗人之一,《回答》以冷峻的语言和强烈的批判意识,展现了特殊历史时期知识分子的思考,如“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”。

海子与《面朝大海,春暖花开》

海子的诗歌充满理想主义色彩,《面朝大海,春暖花开》以朴素的语言表达对幸福生活的向往,但字里行间又隐含深沉的孤独感。

现代诗歌的创作背景

每一首现代诗歌都承载着特定的时代印记。

- 徐志摩的诗歌多受英国浪漫主义影响,体现五四时期知识分子的开放心态。

- 戴望舒的《雨巷》创作于大革命失败后,反映当时知识分子的迷茫与苦闷。

- 北岛的《回答》诞生于改革开放初期,表达对历史与现实的深刻反思。

理解诗歌的创作背景,有助于把握诗人的情感基调与思想内涵。

现代诗歌的鉴赏方法

把握诗歌的意象

意象是诗歌的灵魂,如《雨巷》中的“丁香”“雨巷”象征忧郁与希望,《再别康桥》中的“金柳”“青荇”寄托诗人的离愁,通过分析意象,可以深入理解诗歌的情感表达。

体会诗歌的节奏与韵律

现代诗歌虽不严格押韵,但仍讲究节奏感,例如徐志摩的诗歌多用长短句交替,形成舒缓的韵律;而北岛的诗歌则短促有力,增强语言的冲击力。

解读诗歌的象征与隐喻

现代诗歌常借助象征手法表达深层含义,如海子的《面朝大海,春暖花开》表面描绘美好生活,实则暗含诗人对现实的疏离感。

联系诗人的生平与时代背景

诗人的个人经历与时代环境往往直接影响创作,了解海子的人生轨迹,才能更深刻地体会其诗歌中的理想与绝望。

现代诗歌的表现手法

象征手法

通过具体事物暗示抽象情感,如《雨巷》中的“丁香姑娘”象征理想与希望。

对比手法

通过强烈反差增强表达效果,如北岛《回答》中“卑鄙”与“高尚”的对比,突出社会的荒诞性。

自由联想

诗人打破时空限制,将不同意象组合,如顾城的《一代人》:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”

口语化表达

现代诗歌注重语言的自然流畅,如海子的诗句“从明天起,做一个幸福的人”,贴近日常表达,却蕴含深意。

现代诗歌的学习建议

- 多读经典作品:广泛阅读不同流派的诗歌,培养语感与审美能力。

- 注重朗诵:通过朗读感受诗歌的节奏与情感。

- 尝试创作:模仿优秀诗歌的写作手法,提升语言表达能力。

- 结合历史背景:深入理解诗歌的创作环境,避免片面解读。

现代诗歌不仅是语言的艺术,更是思想的结晶,通过系统学习,学生可以提升文学鉴赏能力,感受诗歌的独特魅力,并在阅读与思考中丰富自己的精神世界。