探寻诗词的韵律之美

诗歌是中华文化瑰宝,承载着千年智慧与情感,从《诗经》的质朴到唐诗的壮丽,再到宋词的婉约,诗词以其独特的韵律和意境,成为人们表达情感、记录历史的重要方式,了解诗歌的出处、作者、创作背景及表现手法,不仅能提升文学素养,也能在创作与欣赏中获得更深层次的体验。

诗歌的起源与发展

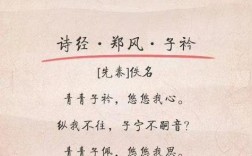

诗歌最早可追溯至先秦时期的《诗经》,收录了西周至春秋时期的民间歌谣、宫廷乐歌和祭祀颂词,分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”多为民间歌谣,如《关雎》《蒹葭》,展现百姓生活;“雅”是贵族宴饮或朝会乐章;“颂”则用于祭祀,风格庄重。

汉代乐府诗延续了《诗经》的现实主义风格,如《孔雀东南飞》《木兰诗》,叙事性强,语言通俗,魏晋南北朝时期,五言诗兴起,陶渊明的田园诗、谢灵运的山水诗,奠定了后世诗歌的审美基调。

唐代是诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维、白居易等大家辈出,李白的诗豪放飘逸,如《将进酒》;杜甫沉郁顿挫,如《春望》;王维诗画一体,如《山居秋暝》,宋词则更重音律,苏轼、辛弃疾的豪放词与柳永、李清照的婉约词各具特色。

经典诗词的创作背景

诗歌的创作往往与时代背景、个人经历紧密相连,杜甫的“国破山河在,城春草木深”(《春望》)写于安史之乱期间,表达了对国家命运的忧虑,苏轼的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”(《念奴娇·赤壁怀古》)则是贬谪黄州时,借古抒怀,展现豁达胸襟。

李清照的词风前后期差异明显,早期如《如梦令》“常记溪亭日暮”,清新明快;南渡后,《声声慢》“寻寻觅觅,冷冷清清”则充满凄婉,这种变化源于国破家亡的遭遇,使她的作品更具感染力。

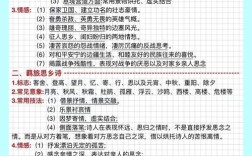

诗歌的表现手法

诗歌的魅力在于其精炼的语言与丰富的表现手法,常见技巧包括:

- 比兴:如《诗经·关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”。

- 对仗:杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,句式工整,画面生动。

- 用典:李商隐“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,化用典故,含蓄深沉。

- 意象组合:马致远《天净沙·秋思》“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,通过意象叠加营造苍凉意境。

掌握这些手法,能更好地理解诗歌内涵,也能在创作中灵活运用。

如何欣赏与创作诗歌

从韵律入手

古诗讲究平仄与押韵,五言律诗如王维《山居秋暝》:“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”平仄交替,朗朗上口,词则依词牌填词,如《浣溪沙》《水调歌头》,需符合特定格律。

体会意境

读诗不仅要理解字面意思,更要感受其意境,柳宗元《江雪》“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,寥寥数笔勾勒出孤寂清冷的画面,寄托了诗人超脱世俗的情怀。

尝试创作

初学写诗可从模仿开始,比如用五绝或七绝练习,注意观察生活,捕捉灵感,现代诗更自由,但也要注重语言凝练和情感表达,如海子《面朝大海,春暖花开》的质朴与深情。

诗歌在现代的应用

诗歌不仅是文学艺术,也融入日常生活,广告文案常化用诗句,如“春风十里不如你”源自杜牧《赠别》,影视剧也借助诗词增强感染力,如《长安三万里》以唐诗串联剧情,唤起观众共鸣。

诗歌朗诵、诗词大赛等活动让传统文化焕发新生,社交平台上,年轻人用古风歌词、短诗表达情感,如“愿你出走半生,归来仍是少年”,延续了诗歌的抒情传统。

诗歌是跨越时空的情感纽带,无论是“举头望明月”的乡愁,还是“人生自古谁无死”的豪情,都让今人与古人产生共鸣,读懂诗歌,便读懂了中国人的精神世界。