孟子关于礼的名言

在中国传统文化中,“礼”是维系社会秩序、规范人际关系的重要准则,作为儒家思想的代表人物之一,孟子对“礼”的阐述深刻而富有智慧,他的名言警句不仅揭示了礼的本质,也为后世提供了修身齐家的指导,本文将从孟子的礼学名言出发,探讨其出处、创作背景、使用方法及现实意义,帮助读者深入理解并灵活运用这些经典智慧。

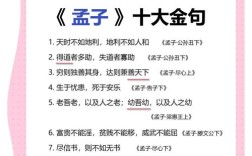

孟子关于礼的经典名言

孟子对“礼”的论述散见于《孟子》各篇,其中最具代表性的名言包括:

-

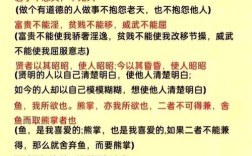

“恭敬之心,礼也。”(《孟子·告子上》)

这句话强调礼的核心在于内心的恭敬,而非外在的形式。 -

“君子以仁存心,以礼存心。”(《孟子·离娄下》)

孟子认为,君子应当以仁德和礼义作为立身之本。 -

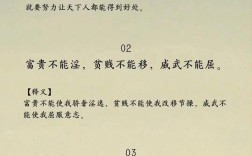

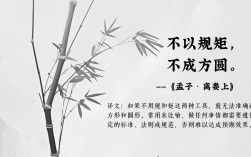

“非礼之礼,非义之义,大人弗为。”(《孟子·离娄下》)

这句话指出,不符合真正礼义的行为,君子不应去做。 -

“辞让之心,礼之端也。”(《孟子·公孙丑上》)

孟子认为,谦逊退让是礼的起点,体现了个人的修养。

这些名言不仅展现了孟子对礼的深刻理解,也反映了儒家思想中礼与仁、义的紧密联系。

名言的出处与创作背景

孟子生活在战国时期,社会动荡,礼崩乐坏,面对诸侯争霸、道德沦丧的局面,孟子继承并发展了孔子的礼学思想,强调礼不仅是外在规范,更是内在德性的体现。

- “恭敬之心,礼也”出自《孟子·告子上》,是孟子与告子辩论人性问题时提出的,他认为人性本善,恭敬之心是礼的根源,而非后天强加。

- “君子以仁存心,以礼存心”出自《孟子·离娄下》,强调君子应内外兼修,以仁德和礼义作为行为准则。

- “非礼之礼,非义之义,大人弗为”同样出自《离娄下》,批判当时社会流于形式的虚伪礼仪。

- “辞让之心,礼之端也”出自《公孙丑上》,孟子认为礼的起点是谦让,这是人性本善的表现。

这些名言的创作背景反映了孟子对时代问题的深刻思考,他试图通过重建礼的精神来恢复社会秩序。

名言的使用方法

孟子的礼学名言不仅适用于古代,在现代社会同样具有指导意义,以下是几种常见的应用方式:

修身养性

“恭敬之心,礼也”提醒我们,真正的礼不是表面客套,而是发自内心的尊重,在人际交往中,保持真诚的恭敬态度,才能赢得他人信任。

家庭教育

“君子以仁存心,以礼存心”可以作为家庭教育的准则,父母应以身作则,教导孩子以仁爱和礼义待人,培养良好的道德品质。

职场礼仪

“非礼之礼,非义之义,大人弗为”适用于职场,某些表面客套却违背原则的“礼节”,应当避免,真正有修养的人不会做违背道义的事。

社会交往

“辞让之心,礼之端也”强调谦逊的重要性,在社交场合,适度的退让不仅能体现个人修养,也能减少不必要的冲突。

名言的使用手法

孟子的名言警句语言凝练,内涵丰富,在运用时可以采用以下手法:

- 引用原文:直接引用孟子原句,增强说服力,例如在讨论礼仪时,可以引用“恭敬之心,礼也”来说明礼的本质。

- 结合现代案例:将孟子的思想与现代社会现象结合,比如用“非礼之礼,非义之义”批判某些形式主义的社交礼仪。

- 对比分析:将孟子的礼学观点与其他学派(如法家、道家)对比,突出儒家礼学的独特价值。

- 融入日常对话:在交流中灵活运用孟子名言,如用“辞让之心,礼之端也”劝导他人保持谦逊。

现实意义

孟子的礼学名言至今仍具有深远影响:

- 促进社会和谐:礼的核心是尊重与秩序,孟子的思想有助于构建和谐的人际关系。

- 提升个人修养:通过践行“恭敬之心”“辞让之心”,个人道德素质得以提高。

- 纠正不良风气:在功利主义盛行的今天,孟子的“非礼之礼”提醒人们回归真诚的礼仪本质。

孟子的礼学思想不是僵化的教条,而是灵活的处世智慧,真正理解并实践这些名言,才能让礼的精神在现代社会焕发新的生机。