家的小学诗歌

诗歌是中华文化的瑰宝,也是孩子启蒙教育的重要载体,小学阶段的诗歌教学不仅能培养孩子的语言感知能力,还能陶冶情操,提升审美素养,从古至今,许多经典诗词被选入小学教材,成为孩子们接触文学的第一步,这些作品或描绘自然风光,或抒发真挚情感,或蕴含深刻哲理,短小精悍却韵味悠长。

小学诗歌的经典作品

小学阶段常见的诗歌多选自唐宋诗词,如李白的《静夜思》、杜甫的《春夜喜雨》、孟浩然的《春晓》、王之涣的《登鹳雀楼》等,这些作品语言简练,意境优美,适合儿童诵读和理解。

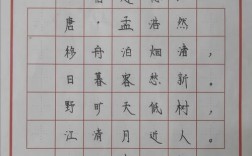

以《静夜思》为例:

床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

短短四句,却勾勒出一幅静谧的月夜图,表达游子思乡之情,孩子通过朗读,不仅能感受诗歌的韵律美,还能体会诗人细腻的情感。

诗歌的创作背景与作者

了解诗歌的创作背景和作者生平,能帮助孩子更深入地理解作品,杜甫的《春夜喜雨》写于安史之乱后,诗人流落成都,面对久旱逢甘霖的喜悦,表达了对民生疾苦的关切,而孟浩然的《春晓》则展现了他隐居田园的生活,语言清新自然,充满生机。

在教学中,可以适当介绍诗人的生平趣事,如李白“铁杵磨成针”的故事,让孩子对诗人产生亲近感,激发学习兴趣。

诗歌的教学方法

诵读感知韵律

诗歌讲究平仄押韵,朗读是学习的第一步,可以通过范读、跟读、分组读等形式,让孩子感受诗歌的节奏和音韵美。

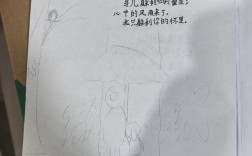

画面联想理解意境

许多诗歌描绘了生动的画面,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,可以引导孩子想象诗中场景,甚至用绘画表达,加深理解。

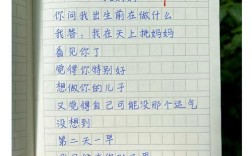

联系生活体会情感

让孩子结合自身经历理解诗歌情感,如读到“慈母手中线,游子身上衣”时,可以讨论母爱的温暖,增强情感共鸣。

拓展积累同类作品

学习一首诗后,可以推荐风格相近的其他作品,如学了《悯农》,再读《蚕妇》,让孩子体会古代劳动人民的生活。

诗歌的创作手法

小学阶段的诗歌虽然短小,但运用了丰富的表现手法:

- 比喻:如“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,形象生动。

- 拟人:如“好雨知时节,当春乃发生”,赋予雨以人的情感。

- 对比:如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,通过强烈反差突出社会问题。

- 夸张:如“飞流直下三千尺”,极言瀑布之高,增强感染力。

在教学中,可以引导孩子发现这些手法,并尝试在自己的小练笔中运用。

诗歌在家庭教育中的应用

家庭是诗歌教育的重要场所,家长可以:

- 亲子共读:每天安排固定时间与孩子一起朗读诗歌,营造文学氛围。

- 生活化学习:春天读《咏柳》,雨天诵《春夜喜雨》,让诗歌与生活场景结合。

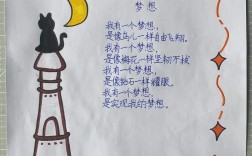

- 创意表达:鼓励孩子仿写或续写诗歌,培养创造力。

- 游戏化记忆:通过飞花令、诗句接龙等游戏,让背诵变得有趣。

诗歌学习的现代意义

在快节奏的今天,诗歌学习依然具有独特价值:

- 语言发展:诗歌精炼的语言能提升孩子的表达能力。

- 情感培育:经典诗词中蕴含的真善美,能滋养心灵。

- 文化传承:通过学习古诗,孩子与中华优秀传统文化建立连接。

- 思维训练:诗歌的意象组合能培养想象力和发散思维。

诗歌就像一颗种子,播撒在孩子心田,随着成长慢慢生根发芽,当孩子长大后,某个月夜或许会突然想起“举头望明月”的句子,那一刻,文化的血脉便悄然延续。

小学诗歌教育不是简单的背诵,而是通过经典作品的浸润,让孩子感受汉语之美、文学之魅,作为教育者或家长,我们要做的,是点燃孩子心中的诗意火花,让传统文化在现代教育中焕发新的生机。