大班语言活动优秀诗歌教案:《风在哪里》

活动名称

诗歌《风在哪里》

活动领域

语言、科学、艺术

活动对象

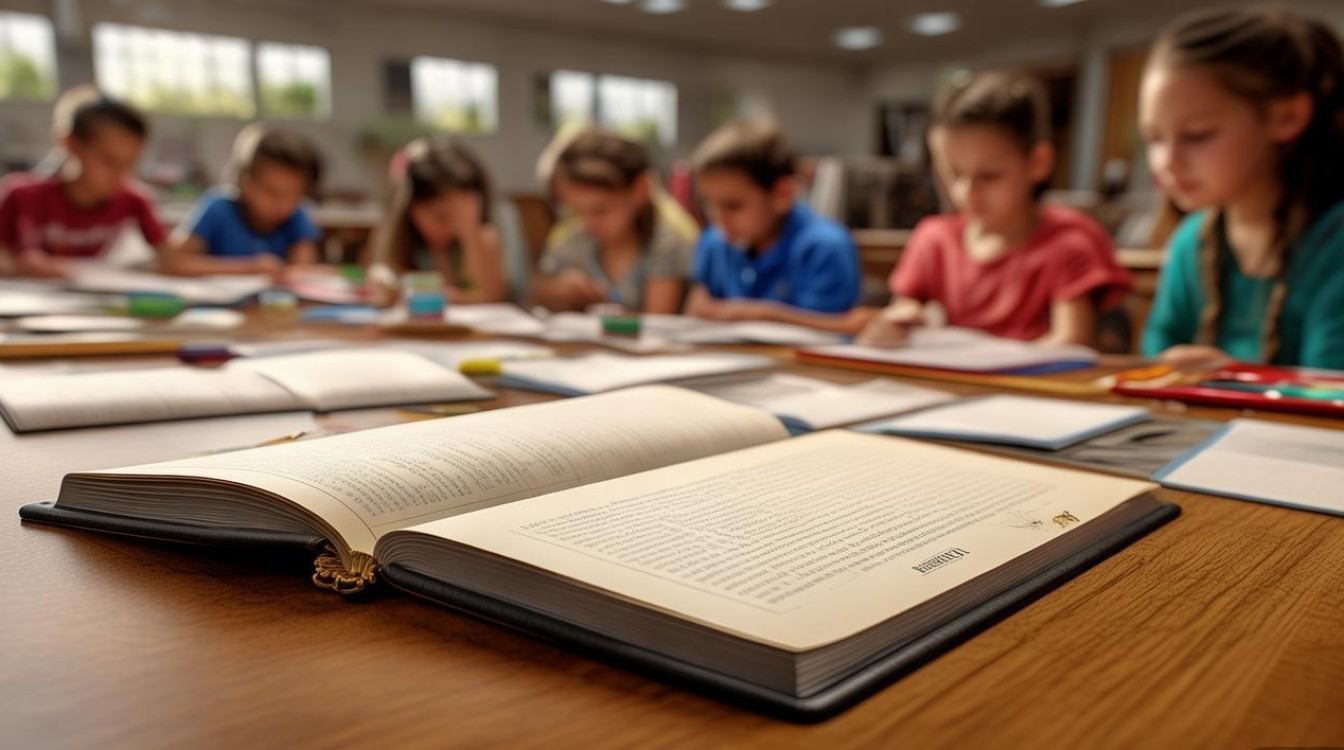

大班幼儿(5-6岁)

设计意图

《风在哪里》是一首充满童趣和想象力的儿童诗,诗歌运用拟人化的手法,将风与自然景物(树、花、草)和人类活动(红旗、我们)联系起来,引导幼儿从不同角度感知风的存在,激发他们对自然现象的好奇心和探索欲。

大班幼儿的思维特点是以具体形象思维为主,但抽象逻辑思维开始萌芽,他们对周围世界充满好奇,喜欢模仿和创造,本活动旨在通过欣赏、朗诵、创编等一系列环节,让幼儿在感受诗歌语言美和意境美的同时,发展其想象力、语言表达能力和初步的创编能力,并感受与同伴合作学习的乐趣。

活动目标

- 认知目标: 理解诗歌内容,感受诗歌优美的意境和语言的韵律美,学习运用“当……的时候,那是风在……”的句式。

- 技能目标: 能有感情地朗诵诗歌,并尝试根据诗歌的句式结构进行简单的仿编。

- 情感目标: 萌发对大自然的热爱之情,体验诗歌创编的乐趣和成就感。

活动重难点

- 活动重点: 理解诗歌内容,感受诗歌的意境美和语言美,并有感情地朗诵。

- 活动难点: 尝试运用“当……的时候,那是风在……”的句式,结合生活经验进行诗歌仿编。

活动准备

-

物质准备:

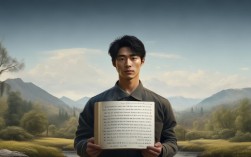

- 多媒体课件:包含诗歌原文、与诗歌内容相关的动态图片(风吹树摇、花点头、草弯腰、红旗飘扬、我们奔跑)。

- 轻柔的背景音乐(如班得瑞的《清晨》)和风声的音效。

- “风”的图片或头饰。

- 创编环节的操作材料:各种自然景物和物品的图片卡片(如:风车、窗帘、头发、水面、炊烟、蒲公英等),画纸,彩笔。

- 一个扇子或小鼓,用于制造风。

-

经验准备:

- 幼儿在日常生活中对风有初步的感知和体验。

- 幼儿已具备一定的倾听和表达能力。

活动过程

(一) 开始部分:情境导入,激发兴趣 (约5分钟)

- 猜谜导入,引出主题:

- 教师播放风声音效,提问:“小朋友们,听,这是什么声音?”(风声)

- “老师带来了一位好朋友,它看不见也摸不着,但是我们能感觉到它,你们猜猜它是谁?”(引导幼儿猜测“风”)

- 教师出示“风”的图片或头饰,揭晓谜底:“对啦,就是风!那风到底在哪里呢?它又在做什么呢?今天我们就来学习一首好听的诗歌,名字叫《风在哪里》。”

(二) 基本部分:欣赏理解,学习朗诵 (约15分钟)

-

完整欣赏诗歌,初步感知:

- 教师结合多媒体课件,配上轻柔的背景音乐和风声,有感情地朗诵诗歌一遍。

- 提问:“诗歌的名字叫什么?你听到了诗歌里提到了哪些景物?它们在做什么?”

- 幼儿自由回答,教师根据幼儿的回答,点击课件中相应的图片,帮助幼儿建立初步印象。

-

分段学习诗歌,深入理解:

- 学习第一段(树):

- 教师指着课件中的图片,朗诵:“风在哪里?/当树叶沙沙作响,那是风在唱歌。”

- 提问:“风在哪里?树叶在做什么?风在做什么?”(引导幼儿用诗歌中的语言回答)

- 教师带领幼儿有节奏地模仿树叶“沙沙”的声音,并做唱歌的动作。

- 学习第二段(花):

- 用同样的方法学习:“风在哪里?/当花儿频频点头,那是风在跳舞。”

- 提问:“花儿为什么点头?风在做什么?”

- 请幼儿学一学花儿点头、随风跳舞的样子。

- 学习第三段(草):

- 继续学习:“风在哪里?/当小草轻轻弯腰,那是风在散步。”

- 提问:“小草为什么会弯腰?风散步的时候是什么样子的?”(引导幼儿想象风轻轻吹过的样子)

- 请幼儿做一做小草弯腰的动作。

- 学习第四、五段(红旗和我们):

- “风在哪里?/当红旗哗哗飘扬,那是风在游戏。”

- “风在哪里?/当我们在风中奔跑,那是风在追逐我们。”

- 提问:“风除了和花草树木做朋友,还和谁一起玩了?它们在做什么游戏?”

- 请幼儿模仿红旗飘扬和我们在风中奔跑的情景。

- 学习第一段(树):

-

感受句式,提炼结构:

- 教师带领幼儿回顾诗歌,并提炼出句式:“当……的时候,那是风在……。”

- 教师用简单的图示(如:一个“当”字符号,一个“时候”符号,一个“风在”符号)帮助幼儿理解这个句式结构。

-

多种形式朗诵,体验情感:

- 集体朗诵: 播放课件,教师带领幼儿完整地、有感情地朗诵诗歌。

- 动作朗诵: 鼓励幼儿边朗诵边用动作表现诗歌内容,如模仿树叶、花儿、小草等。

- 分组朗诵: 将幼儿分成“风组”、“树组”、“花组”等,进行角色朗诵,增加趣味性。

(三) 结束部分:拓展延伸,大胆创编 (约10分钟)

-

启发思考,打开思路:

- 教师提问:“风还藏在哪里呢?它还在做什么呢?”

- 教师出示准备好的图片卡片(风车、水面、头发等),引导幼儿观察和想象。

- 教师用扇子制造风,让幼儿观察风车转动、头发飘动等现象,为创编提供直观经验。

-

分组合作,尝试创编:

- 将幼儿分成若干小组,每组提供几张图片卡片和画纸、彩笔。

- 任务一(图片配对): 小组合作,选择一张图片,尝试用“当……的时候,那是风在……”的句式说一句话,选择“风车”卡片,可以说:“当风车咕噜转动,那是风在推着它跑。”

- 任务二(绘画创编): 鼓励幼儿画出自己想象中的“风在哪里”,并用句式进行描述,画出炊烟,可以说:“当炊烟轻轻飘散,那是风在帮它回家。”

-

分享交流,展示成果:

- 请各小组派代表上台,展示他们的图片或绘画作品,并朗诵自己创编的诗句。

- 教师和幼儿一起给予掌声和鼓励,将幼儿创编的句子串联起来,形成一首新的“班级版”《风在哪里》。

(四) 活动延伸

-

区域活动:

- 语言区: 投放诗歌图谱、字卡和录音机,供幼儿自由朗诵和跟读。

- 美工区: 提供彩纸、吸管、剪刀等材料,鼓励幼儿制作风车、小风铃等,进一步感受风的存在。

- 科学区: 设置“风的形成”小实验,如用小风扇、纸屑等,让幼儿初步了解风是空气流动形成的。

-

家园共育:

鼓励家长在日常生活中,和幼儿一起寻找风、感受风,并引导孩子用诗歌的句式记录下来,带到幼儿园与同伴分享。

活动反思

本次活动的设计遵循了幼儿的学习特点和认知规律,从猜谜导入到欣赏、理解、朗诵,再到最后的创编,环节清晰,层层递进。

- 成功之处:

- 多媒体课件的运用有效地将抽象的诗歌内容具象化,动态的画面和音效极大地吸引了幼儿的注意力,帮助他们更好地理解诗歌意境。

- **多种感官的参与