这里为您整理了来自不同文化和思想体系的名言,并附上解读,希望能对您有所启发。

佛教智慧(核心来源)

佛教是“修慧”思想最系统和深刻的体系之一,尤其是大乘佛教强调“定慧等持”,即禅定与智慧并重。

-

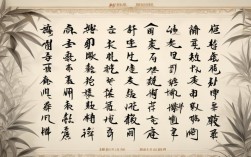

“般若无知,无所不知。”

- 出处:肇论(僧肇著)

- 解读:这里的“无知”不是指愚笨,而是指破除了凡夫俗子那种分别、执着、妄想式的“有知”,这种般若智慧超越了二元对立的概念,它不执着于任何具体的知识,却能洞悉一切事物的本质(真如),所以说它“无所不知”,这是对最高智慧的描述。

-

“应无所住,而生其心。”

- 出处:《金刚经》

- 解读:这是修慧的核心心法。“无所住”就是不执着于任何念头、情绪、事物、相状(包括“我相、人相、众生相、寿者相”),内心不被外境所牵引,如如不动,在这种“无所住”的清净心中,真正的智慧(“生其心”)才会自然涌现,这不是生出妄心,而是生出觉悟的真心。

-

“菩萨于法,应无所住行于布施,所谓不住色布施,不住声、香、味、触、法布施。”

- 出处:《金刚经》

- 解读:这段话讲的是“修慧”的实践方法,真正的智慧修行,体现在日常行为中,即使是行善(布施),也不能执着于“我在做好事”的念头,不能执着于回报,甚至不能执着于“善”这个概念本身,只有放下所有相的执着,行为才是最圆满、最接近智慧的。

-

“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,则见如来。”

- 出处:《金刚经》

- 解读:一切我们能看到的、听到的、想到的表象(相),其本质都是因缘和合、瞬息万变的,并非永恒的实体,如果你能透过这些表象,看到它们“非相”的本质——空性,你就见到了真正的智慧(“如来”在此指代真理或觉悟的本性)。

-

“心无所住,即是慧。”

- 出处:禅宗思想

- 解读:这是对“慧”最简洁、最直接的诠释,一颗不被任何念头和境界束缚、安住于当下清净本然状态的心,就是智慧本身,修行的目的,就是让这颗心恢复这种本来的状态。

道家智慧

道家也强调通过“无为”、“虚静”来体悟大道,这与“修慧”有异曲同工之妙。

-

“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复。”

- 出处:《道德经》

- 解读:让心灵达到虚空的极致,安住在宁静的深处,当万物生长变化时,我就能从中观察到它们循环往复的根本规律(道),这里的“虚静”就是修慧的功夫,只有清空内心的杂念和成见,才能看清事物的真相。

-

“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为。”

- 出处:《道德经》

- 解读:追求知识(学),每天都会增加新的东西;而体悟大道(道),则需要每天减去欲望、偏见和执着,不断地减损,直到无所作为(无为)的境界,这时智慧自然就显现了,这与佛教的“破执”思想高度一致。

-

“知人者智,自知者明。”

- 出处:《道德经》

- 解读:能了解别人,只能算是聪明;能真正地了解自己,才称得上是真正的有智慧,修慧的起点,往往是向内观照,认识自己的起心动念,破除“我执”。

儒家智慧

儒家强调通过格物、致知、诚意、正心来达到“明明德”,这也是一种修慧的路径。

-

“学而不思则罔,思而不学则殆。”

- 出处:《论语》

- 解读:只学习而不思考,就会感到迷茫;只空想而不学习,就会陷入危险,这指出了获得智慧的两个基本要素:学习(积累知识和经验)与思考(内化、反思、领悟),二者缺一不可。

-

“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

- 出处:《论语》

- 解读:通过每日的自我反省来修正自己的行为和念头,这本身就是一种在道德和认知上“修慧”的实践,在反思中,我们能看清自己的不足,从而获得成长和智慧。

现代哲思与综合

-

“知识是学来的,智慧是修来的。”

- 解读:这是一句非常精辟的现代总结,知识可以通过书本、课程、传授获得,它是有形的、可量化的,而智慧,则需要通过亲身实践、反思、内观、破除执着等“修行”的过程来体悟,它是无形的、内在的觉醒。

-

“真正的智慧,不是看到得多,而是放下得多。”

- 解读:这句话深刻地道出了修慧的本质,我们总以为信息量越大、懂得越多就越有智慧,但真正的智慧,在于能否放下固有的成见、不必要的情绪、对结果的执着,内心的“减法”,往往比外在的“加法”更能带来智慧。

“修慧”的核心在于向内求索,而不是向外追逐,无论是佛教的“破执”、道家的“虚静”,还是儒家的“内省”,都指向同一个方向:清空内心的障碍,让本有的智慧之光自然显现。

希望这些名言能为您点亮一盏心灯。