关于“纳谏”(采纳劝谏)的名言警句非常丰富,它们贯穿了中国几千年的历史,深刻揭示了听取意见、接受批评对于个人修养和国家治理的重要性。

这些名言可以从不同角度进行分类,以下是一些经典且广为人知的例子:

强调纳谏之重要性的名言

这类名言直接指出,能否纳谏是区分明君与昏君、成功与失败的关键。

-

兼听则明,偏信则暗。

- 出处:《资治通鉴·唐太宗贞观二年》

- 释义:听取各方面的意见,就能明辨是非;只听信一方面的话,就会糊涂不清,这是魏征劝谏唐太宗时提出的著名观点,是纳谏思想的核心。

-

良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。

- 出处:《史记·留侯世家》

- 释义:有效的药虽然味道苦,但对治病有好处;忠诚的劝告虽然听起来不舒服,但对修正行为有好处,这句话常用来劝人要勇于接受批评。

-

木受绳则直,金就砺则利。

- 出处:《荀子·劝学》

- 释义:木材经墨线比量就能取直,金属刀具在磨刀石上磨过就能锋利,比喻人只要接受正确的批评和规劝,就能变得品德端正、才能出众。

-

君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。

- 出处:《论语·子张》

- 释义:君子的过错,就像日食和月食:有过错时,人人都看得见;他改正了,人人都仰望他,这句话强调了勇于承认和改正错误的重要性,而纳谏是改正错误的前提。

帝王将相的纳谏典范

这类名言出自历史人物之口,是他们亲身实践纳谏经验的总结。

-

以人为镜,可以明得失。

- 出处:唐太宗李世民评价魏征

- 背景:魏征去世后,太宗悲痛地说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失,朕常保此三镜,以防己过,今魏征殂逝,遂亡一镜矣!”

- 释义:把别人的言行当作一面镜子,可以从中看到自己的优点和缺点,这是纳谏的最高境界,将进谏者视为宝贵的财富。

-

防民之口,甚于防川。

- 出处:《国语·周语上》

- 释义:堵住人民的嘴巴,比堵塞河流还要危险,河流堵塞就会决堤,人民的不满压抑太久就会爆发,这是告诫统治者要允许人民发表意见,广开言路。

-

禹拜昌言。

- 出处:《史记·商君列传》

- 背景:商鞅变法时,太子犯法,他虽不便处罚太子,却严厉地处罚了其老师公子虔和公孙贾,这一举动震动了整个秦国,法令得以顺利推行,后来有人称赞他执法严明,他说:“禹拜昌言”,意思是说,上古的圣君大禹听到有益的言论时,都会下拜以示尊重,以此来表明自己虽然是严刑峻法,但内心是尊重并采纳有益意见的。

强调纳谏者应有胸怀的名言

这类名言侧重于指出,听取意见需要谦虚和宽广的胸襟。

-

有则改之,无则加勉。

- 出处:朱熹《论语集注》

- 释义:别人对自己有批评,如果有缺点错误,就加以改正;如果没有,就用来提醒自己,更加努力,这是对待批评的正确态度。

-

言者无罪,闻者足戒。

- 出处:《诗经·大序》

- 释义:提意见的人即使说得不完全正确,也是无罪的;听取意见的人即使没有对方所说的缺点,也足以引以为戒,这为进言者提供了安全保障,鼓励人们大胆建言。

-

君子之过也,如日月之食焉:过也,人皆见之;更也,人皆仰之。

- 出处:《论语·子张》

- 释义:君子的过错,就像日食和月食:有过错时,人人都看得见;他改正了,人人都仰望他,这句话强调了勇于承认和改正错误的重要性,而纳谏是改正错误的前提。

警示拒谏之害的名言

这类名言从反面说明,不听劝谏会导致严重的后果。

-

从善如登,从恶如崩。

- 出处:《国语·周语下》

- 释义:做好事就像登山一样艰难,需要付出巨大努力;做坏事就像山崩一样迅速,很容易失控,比喻接受好的意见(纳谏)需要极大的决心和毅力,而听信谗言、为所欲为则很容易。

-

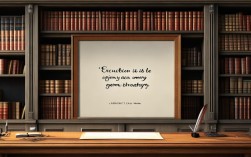

千人之诺诺,不如一士之谔谔。

- 出处:《史记·商君列传》

- 释义:上千人唯唯诺诺地附和,不如一个正直的人敢于直言进谏,这句话强调了敢于说真话、提意见的“谔谔之士”的宝贵价值。

这些名言共同构成了中华文化中关于“纳谏”的智慧宝库,它们的核心思想可以归纳为:

- 价值层面:纳谏是明辨是非、走向成功的必经之路。

- 方法层面:要广开言路,兼听则明,把批评者当作镜子。

- 心态层面:要有闻过则喜、从善如流的胸怀和气度。

- 后果层面:拒谏饰非,则会像堵塞的河流一样,最终导致崩溃和失败。

在今天,这些名言对于个人成长、企业管理乃至国家治理,依然具有深刻的启示意义。