在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨星辰,照亮思想的天穹,它们以凝练的语言承载着深刻的智慧,成为跨越时空的文化瑰宝,恰如其分地理解与运用这些箴言,不仅能够提升个人修养,更能在教育传播中发挥润物无声的效用。

探源溯流:理解名言的生命脉络

每则流传至今的名言都有其独特的生命轨迹,探究其原始出处与创作背景,是正确理解其内涵的首要前提,孔子“己所不欲,勿施于人”出自《论语·颜渊》,诞生于礼崩乐坏的春秋时期,反映了儒家构建社会伦理秩序的深切思考,若不了解其产生的历史语境,很容易将其简单理解为个人处世技巧,而忽略其深厚的社会治理智慧。

同样,歌德“你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值”源自《格言与反思》,需置于欧洲启蒙运动背景下解读,方能体会其中蕴含的个体价值与社会贡献相统一的哲学思想,这种历史语境的理解,使我们能够把握名言的本质意义,而非停留在表面解读。

作者的生涯经历同样至关重要,苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的哲思,与他屡遭贬谪、在困顿中升华的人生体验密不可分,了解这位文豪在政治漩涡中的浮沉,才能真正领会诗句中超越个人境遇的达观与深邃。

融会贯通:名言的现代应用之道

名言警句的价值在于其与现代生活的共鸣,如何让古老智慧在当下焕发新生,需要讲究方法与技巧。

教育领域是名言应用的重要阵地,将“学而不思则罔,思而不学则殆”引入教学讨论,能激发学生对学习方法论的深度思考,在企业管理中,“千里之行,始于足下”可以作为团队推进长期项目的理念支撑,强调基础积累的重要性。

运用名言时,精准贴切远胜生搬硬套,选择与情境高度契合的箴言,使其自然融入表达体系,才能实现思想的有效传递,避免过度使用导致的语言疲劳,保持表达的清新与活力。

艺术呈现:名言传播的美学维度

名言的传播效果与其呈现方式密切相关,视觉设计能极大增强名言的表现力与感染力。

书法艺术与名言结合,通过笔墨的韵律赋予文字以生命动感,王羲之《兰亭序》不仅是书法杰作,后之视今,亦犹今之视昔”的感慨也因书艺的加持而更具穿透力。

在现代设计中,将名言与图像、色彩、版式巧妙结合,创造出既有视觉冲击力又富含哲思的作品,能够实现理性与感性的双重触动,这种艺术化处理,使抽象哲理以可感知的形式直抵人心。

数字媒体为名言传播开辟了新途径,通过动画、交互设计等动态呈现方式,让静态文字产生时空流动感,增强受众的参与体验,使思想传播更为生动有效。

理性审视:名言的边界与局限

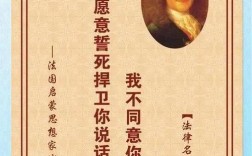

名言警句虽蕴含智慧,但也存在时代局限与语境差异,不加辨析地全盘接受,可能导致理解偏差甚至误用。

有些名言在特定历史条件下产生,其预设前提与当代价值观已不尽相同,如部分传统谚语反映的农业社会经验,在信息时代需要创造性转化,另有些名言在流传过程中脱离原始语境,意义发生了流变。

面对任何名言,都应保持清醒的批判意识,考量其时代背景与现实适用性,真正有价值的名言能够经得起不同时代的检验,在与现代思维的碰撞中持续产生新的启示。

适度之道:名言使用的平衡智慧

名言的魅力在于其精炼,但过度使用或不当使用则会削弱其力量,掌握适度原则,是发挥名言效用的关键。

在书面表达中,名言应作为思想的点睛之笔,而非堆砌辞藻的工具,在口头交流中,适时引用能增强说服力,但过度则显矫饰,真正有修养的表达者,懂得让名言服务于思想,而非用思想衬托名言。

名言的适度使用还体现在情感表达上,在适当场合选择恰当名言,可以传递共情与理解;而不分情境的套用,则可能显得冷漠与疏离,这种分寸感的把握,需要对社会情境与人性心理的深刻洞察。

在信息过载的当代,名言如同思想的压缩包,帮助我们快速获取智慧精华,但真正吸收这些精华,需要我们放慢脚步,深入思考,将古老智慧内化为自己的精神财富,让每则名言成为启迪而非束缚,在传承中创新,在借鉴中超越,这才是对待传统文化遗产应有的态度。

名言警句是前人智慧的结晶,而非思维的终点,它们应当激发我们独立的思考,而非替代我们的判断,在这个意义上,适度使用名言不仅是一种技巧,更是一种对知识与智慧的尊重态度,当我们能够在借鉴与创新之间找到平衡点,这些古老的箴言就会在新时代焕发出永恒的生命力。