在校园的晨光里,在清脆的铃声中,诗歌如同一颗颗晶莹的露珠,折射出孩子们眼中纯净而多彩的世界,对于小学生而言,诗歌不仅是语言的韵律游戏,更是情感表达的启蒙,是观察世界的一扇新奇窗口,它用最精炼的文字,承载最丰富的想象。

诗歌的源泉:从童谣到经典

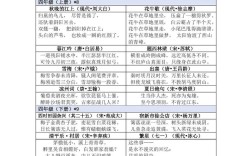

小学生接触的诗歌,其来源广泛而亲切,它们大致可以分为两类:一是代代相传的童谣和现代儿童诗,二是精心遴选出的古典诗词浅易篇章。

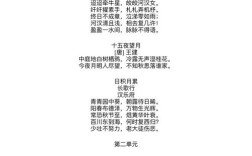

童谣如《小小的船》:“弯弯的月儿小小的船,小小的船儿两头尖。”作者叶圣陶先生,是我国著名的教育家、文学家,这首小诗创作于上世纪,它没有复杂的背景,纯粹源于一位长者对儿童世界的观察与想象,旨在用优美的比喻,在孩子心中种下对夜空的美好遐想。

现代儿童诗的代表诗人如金波、樊发稼等,他们的作品紧贴儿童生活,例如金波的《蝴蝶飞》:“追着蝴蝶,飞进菜花,找也找不到啦。”诗歌捕捉了孩童在春日田间嬉戏的瞬间,充满了动感和乐趣,其创作动机就是为了记录和赞美这份纯真的快乐。

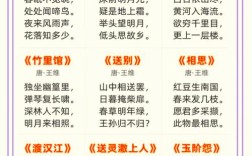

古典诗词则选取了那些意象鲜明、语言浅近的名篇,如骆宾王的《咏鹅》,这位“初唐四杰”之一的才子,相传此诗是他七岁时所作,诗歌描绘了白鹅在水中嬉戏的生动场景,创作背景就是孩子对身边小动物的细致观察,它没有深奥的寓意,只是将孩童的发现用简洁有力的语言表达出来,正因如此,它跨越千年,依然能引起今天小读者的共鸣。

诗歌的品读:从文字进入意境

学习诗歌,不能止于背诵,引导孩子品读,是感受诗歌魅力的关键。

抓住意象,构建画面。 诗歌是由意象组成的,读到“鹅,鹅,曲项向天歌”,眼前就应浮现出白鹅昂首高歌的白色剪影;读到“床前明月光,疑是地上霜”,脑海中就应映照出清冷月色洒落床前的静谧,鼓励孩子一边读,一边在脑海中“画画”,将文字转化为具体形象,这是理解诗歌的第一步。

体会韵律,感受节奏。 诗歌天生具有音乐性,古典诗词的平仄押韵自不必说,现代儿童诗也讲究节奏感,带着孩子有节奏地朗读,甚至拍手诵读,让他们感受语言流动的美感,读李白的《静夜思》,其语调的舒缓与情感的沉思是高度一致的。

联系生活,激发共情。 诗歌的情感是抽象的,但孩子的体验是具体的,读到孟浩然的《春晓》“夜来风雨声,花落知多少”,可以引导孩子回想自己经历过的春雨之夜,以及清晨醒来看到满地花瓣时的惋惜心情,将诗中的情感与个人体验相连接,诗歌便不再是冰冷的文字,而是有了温度的生命体。

诗歌的创作:让童心自由歌唱

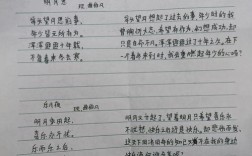

在欣赏了大量优秀诗作后,鼓励孩子尝试创作,是深化对诗歌理解的最佳途径,儿童诗的创作,技巧是次要的,保护并释放其天马行空的想象力才是核心。

善用比喻和拟人。 这是儿童诗最常用的两大法宝,孩子天生认为万物有灵,引导他们将云朵比作棉花糖,将星星拟人为眨眼的眼睛,这些看似稚嫩的联想,正是诗歌的雏形,一个孩子写道:“风是一个调皮的孩子,总爱偷走我的草帽。”这就是非常精彩的拟人化创作。

捕捉瞬间的感受。 诗歌不必追求宏大的主题,一次开心的游戏,一个温暖的拥抱,一场突如其来的雨,都可以成为诗歌的素材,教导孩子留意并珍惜自己内心的微小波动,并用文字将它固定下来。

大胆想象,打破常规。 儿童逻辑往往能产生令人惊叹的诗意,不必急于用“合理”去纠正他们,如果孩子说“我想把夏天装进冰箱”,这并非胡言乱语,而是对炎热最富有创造力的反抗,是珍贵的诗意火花。

诗歌在教学与家庭中的应用

对于教师和家长而言,诗歌是进行美育和情感教育的绝佳载体。

在课堂上,教师可以组织诗歌朗诵会,让孩子们在抑扬顿挫中感受自信;可以举办“诗歌配画”活动,实现语言与图像艺术的互通,学习关于友情的诗,可以引导孩子们讨论自己与朋友的故事,让诗歌精神照进现实生活。

在家庭中,父母可以与孩子共读一首诗,分享各自的感受,这不仅是语文学习,更是亲子间深层次的沟通,睡前读一首宁静的小诗,可以帮助孩子安定情绪;外出游玩时,即景背诵或创作相关诗句,能让旅行变得更有诗意。

诗歌之于小学生,其价值远超过知识本身,它是一种情感的陶冶,一种观察世界的方法,一种表达自我的工具,它不苛求每个孩子都成为诗人,但它希望每个孩子都能拥有诗心——一颗对美敏感、对生活热爱、对表达渴望的柔软而丰富的心灵,当孩子们能用诗意的眼光去看待蓝天、绿草和身边的小伙伴时,他们的人生底色便已然铺上了温暖而明亮的色彩。