对于小学三年级的孩子来说,诗歌如同一扇通往美丽新世界的窗户,这个阶段的学生,正处在语言能力和审美情趣发展的关键期,通过接触适合他们年龄的古典诗歌,不仅能积累语言素材,更能培养对汉语音韵美的敏感,在心中种下文化的种子。

古典诗歌中,那些描绘自然风光、抒发真挚情感、记录生活趣事的短小篇章,尤其适合三年级学生诵读,这些作品语言浅近,意境鲜明,与孩子们的生活经验和感受能力高度契合。

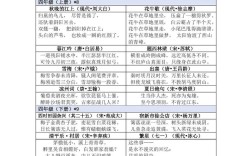

感受四季流转的诗意

描绘四季景色的诗歌,能帮助孩子建立与自然的情感联结。

《春晓》是唐代诗人孟浩然的传世名作,这首诗创作于诗人早年隐居鹿门山时期,展现了他对自然细致的观察和热爱,诗句“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”平白如话,勾勒出春日清晨的勃勃生机,后两句“夜来风雨声,花落知多少”则在明媚中融入一丝淡淡的惜春之情,情感层次丰富,教学中,可以引导孩子闭上眼睛,聆听诗歌的朗读,想象自己就是那位春日初醒的诗人,听到鸟鸣,想起夜雨,关心着窗外的花朵,这种沉浸式的体验,远比单纯解释字句更能让孩子感受到诗歌的韵味。

同样描绘春天的还有杜甫的《绝句》。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,诗人运用了鲜明的色彩对比——“黄”、“翠”、“白”、“青”,仿佛一幅生动的画卷在眼前展开,可以鼓励孩子根据诗句内容作画,将文字意象转化为视觉形象,深刻理解诗歌“诗中有画”的特点。

描绘夏季的诗歌,可以推荐杨万里的《小池》,诗中“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”一句,捕捉了稍纵即逝的自然情趣,展现了诗人敏锐的观察力,这种对微小生命的关注,能启发孩子去发现身边的美好。

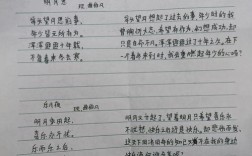

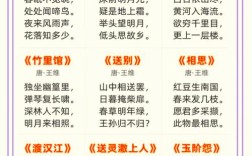

体会诗中蕴含的深情

诗歌不仅是写景,更是抒情的艺术,一些表达亲情、友情的作品,能引发孩子的情感共鸣。

孟郊的《游子吟》是一首歌颂母爱的经典,这首诗的创作背景是诗人年近半百,终于得到一官半职后,回忆起当年离家赴任前,母亲在灯下为他缝制衣裳的情景。“慈母手中线,游子身上衣”,通过一个极其普通的生活场景,将母爱的细腻与深沉表达得淋漓尽致。“谁言寸草心,报得三春晖”,用小草难以报答春天阳光的恩泽,比喻子女无法回报母爱的万一,学习时,可以引导孩子联系自己的生活,分享母亲关爱自己的点滴小事,让诗歌的情感内涵与孩子的现实生活产生共鸣。

李白的《赠汪伦》则展现了友情的真挚。“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,用具体的景物“桃花潭水”来比喻抽象的感情“友情”,这种比喻手法形象而夸张,符合李白的浪漫风格,可以让孩子学习这种表达方式,尝试用“即使……也……”的句式来表达对朋友的感情。

掌握学习诗歌的有效方法

对于三年级学生,学习诗歌不应是枯燥的背诵和释义,而应是一场充满趣味的探索。

-

反复吟诵,感受音韵:古典诗歌讲究平仄、押韵,具有天然的音乐性,应鼓励孩子大声、有节奏地朗读,甚至像古人那样吟唱,在反复的吟诵中,孩子能自然而然地体会语言的节奏美,内化诗歌的韵律,许多诗句会在不经意间熟记于心,这是一种符合语言学习规律的自然记忆。

-

想象画面,理解意境:“诗是无形画,画是有形诗。”每首好诗都是一幅生动的画面,在学习《望庐山瀑布》时,引导孩子根据“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”的诗句,在脑海中勾勒出阳光照耀下雾气蒸腾,瀑布如白练高悬的壮丽景象,通过“脑内绘图”的方式,将文字转化为意象,是理解诗歌意境的关键。

-

了解背景,加深理解:适当地介绍诗人及其创作背景,能让诗歌学习更有深度,学习贺知章的《回乡偶书》时,简要讲述诗人年轻时离家,年老归乡,物是人非的感慨,孩子们就能更好地理解“儿童相见不相识,笑问客从何处来”中所蕴含的淡淡伤感和时光流逝的无奈,这种背景介绍,让诗歌中的人物和情感变得更加真实可感。

-

联系生活,学以致用:鼓励孩子在日常生活中发现诗意,运用诗句,春天看到柳树发芽,可以吟诵“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦”;夜晚仰望明月,可以想起“举头望明月,低头思故乡”,当诗歌与生活体验相结合,它便不再是书本上冰冷的文字,而成为表达自我、描绘世界的活的语言。

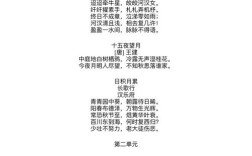

初步品味诗歌的艺术手法

三年级可以开始接触最基础的诗歌创作手法。

比喻,如李白将月光比作“地上霜”,使景物更加形象具体。 拟人,如李白说“相看两不厌,只有敬亭山”,赋予山以人的情感,仿佛山也能与诗人交流,表达了诗人与自然为伴的孤高情怀。 夸张,如李白在《望庐山瀑布》中写道“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极尽夸张之能事,突出了瀑布的磅礴气势,给人留下深刻印象。

这些手法的讲解应结合具体诗句,通过对比有无这些手法的表达效果,让孩子直观感受其妙处,而不必纠缠于术语的定义。

古典诗歌是中华文化的瑰宝,对小学三年级的孩子进行诗歌启蒙,核心在于兴趣的培养和情感的浸润,通过诵读、想象、联系生活等多种方式,让孩子们在愉悦的氛围中接触诗歌,感受汉语的优美与丰富,这个过程,不是为了培养诗人,而是为了滋养心灵,让每一个孩子在诗歌的陪伴下,拥有一个更加丰盈、充满感知力的童年,当孩子能够用“拂堤杨柳醉春烟”来形容二月的柳条,用“映日荷花别样红”来赞叹夏日的池塘时,文化传承便在这潜移默化中实现了。