在人类文明的长河中,诗歌如同璀璨的星辰,照亮了思想与情感的天空,而其中,以教师为主题的诗歌,更是凝聚了世代对“传道授业解惑”者的崇高敬意与深沉情感,这些作品不仅是文学艺术的瑰宝,更是社会伦理与教育思想的生动载体。

溯源:师者颂歌的历史脉络

中国尊师重道的传统源远流长,最早系统论述教育理念的文献可追溯至《礼记·学记》,真正以诗歌形式讴歌师者,则始于唐代,这个文化繁荣的时代,诗歌创作达到顶峰,师道尊严也得到空前推崇。

韩愈的《师说》虽为散文,其“师者,所以传道授业解惑也”的精辟论断,为后世师颂诗歌奠定了思想基础,唐代诗人白居易在《奉和令公绿野堂种花》中写道:“绿野堂开占物华,路人指道令公家,令公桃李满天下,何用堂前更种花。”此诗以“桃李满天下”的生动比喻,形象地描绘了教师培养人才的丰硕成果,这一意象至今仍被广泛使用。

宋代苏轼在《和董传留别》中“粗缯大布裹生涯,腹有诗书气自华”的佳句,虽非直接赞美教师,却深刻诠释了学识修养对个人气质的升华,间接肯定了教育的力量。

意境:经典诗作的情感世界

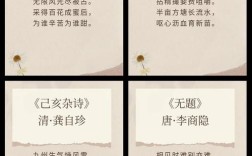

李商隐的《无题·相见时难别亦难》中“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,原本表达缠绵的爱情,但因其中蕴含的奉献精神与教师职业特质高度契合,逐渐成为赞美教师最常引用的诗句,这种意象的转移与再创造,体现了传统文化中象征手法的灵活运用。

杜甫的《春夜喜雨》“随风潜入夜,润物细无声”,则以其细腻的观察和精妙的比喻,将教育比作滋润万物的春雨,强调了教师潜移默化的影响,这种不直接点明主题,而是通过自然景象寄托情感的写作手法,是中国古典诗歌“比兴”传统的典型体现。

近现代诗中,龚自珍《己亥杂诗》中“落红不是无情物,化作春泥更护花”,以凋零花瓣滋养新生花朵的自然现象,象征教师甘为人梯的奉献精神,意象新颖而寓意深远。

匠心:诗歌创作的艺术手法

教师题材诗歌在艺术表现上具有鲜明特色,比喻手法的运用尤为突出,除前述的“春蚕”、“蜡烛”、“春雨”、“落红”外,“人梯”、“园丁”、“灯塔”等意象也频繁出现,这些比喻既通俗易懂,又蕴含深意,使抽象的教育精神变得具体可感。

对比手法也常被采用,如将教师的清贫生活与丰硕教学成果并置,突出其精神富足;或将学生昔日懵懂与今日成才对比,彰显教育的力量,这种反差强化了诗歌的感染力。

在语言风格上,这类诗歌多朴实无华,避免华丽辞藻的堆砌,而是通过真挚情感和深刻哲理打动人心,正如教师职业的本质——不在于外在浮华,而在于内在充实。

传承:经典诗歌的现代应用

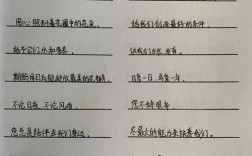

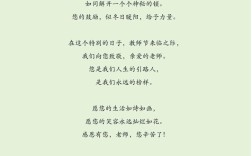

在当代社会,教师题材诗歌具有多元价值,在教育场合,这些诗作可用于教师节祝福、毕业赠言或课堂导入,既能传递感恩之情,也能潜移默化地培养学生的文学素养。

在个人修养方面,诵读这些诗歌有助于理解教师职业的深层价值,促进尊师重道的社会风尚,如朱熹《观书有感》中“问渠那得清如许,为有源头活水来”,既可理解为知识更新,也可引申为教师作为知识源泉的重要性。

在文学创作中,这些经典作品提供了丰富的意象资源和表现手法,为新时代的教育主题创作提供了借鉴,现代诗人也延续这一传统,创作出许多反映当代教育理念的诗歌作品。

创新:传统主题的当代表达

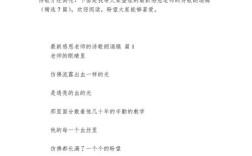

随着时代发展,教师题材诗歌也在不断创新,表现内容从单纯赞美奉献,扩展到对教育方法、师生关系、教育公平等问题的思考;语言形式也从严谨的格律诗,扩展到自由诗、散文诗等多种体裁。

现代诗歌更注重教师作为普通人的情感世界,展现其生活中的喜怒哀乐,使教师形象更加丰满真实,这种转变反映了社会对教师认知的深化——他们不仅是知识的传播者,也是有个性、有情怀的独立个体。

在全球化背景下,中西教育理念的融合也为这类诗歌注入了新元素,如对教师启发式教学的赞美,对学生批判性思维培养的期待等,都成为新的创作主题。

教师主题诗歌是一座桥梁,连接着传统与现代,理想与现实,个人与社会,它们以凝练的语言捕捉教育的本质,以优美的韵律传递感恩的心声,在信息爆炸的今天,这些经过时间淬炼的诗句,依然能够触动我们内心最柔软的部分,提醒我们不忘那些点亮心灵灯塔的人。

每一首关于教师的诗歌,都是对人类文明传递过程的深情记录,当我们吟诵这些诗句时,不仅是在表达对特定教师的感激,也是在致敬一种永恒的职业精神,一种使人类智慧得以延续的伟大力量,在这个意义上,创作和传播教师题材诗歌,本身就是对教育价值的最美礼赞。