在当代诗歌的星空中,有许多璀璨的篇章历经时光流转,依然散发着恒久的魅力,舒婷的《致橡树》便是一颗明亮的星,它不仅是一首情诗,更是一篇关于独立人格与平等爱情的宣言,让我们一同走近这首经典诗作,探寻其深远的意蕴与独特的艺术价值。

溯源:作者与朦胧诗派

《致橡树》创作于1977年,正值中国社会结束特殊时期、迎来思想解放的早春时节,它的作者舒婷,是中国当代文学史上“朦胧诗派”的代表人物之一,朦胧诗派兴起于二十世纪七十年代末至八十年代初,这一流派的诗人普遍采用象征、暗示、隐喻等艺术手法,表达对历史、现实和人生的深沉思考,其诗风往往含蓄隽永,意蕴丰富,有时甚至带有一定的多义性,打破了以往诗歌创作中直白、单一的叙事模式。

舒婷的诗歌,在朦胧诗派中独树一帜,她常常将细腻的情感与理性的思考相结合,尤其擅长在女性视角下,抒写对爱情、理想与人格独立的追求。《致橡树》正是她这一创作风格的集中体现,理解这首诗,离不开对朦胧诗派时代背景与艺术追求的把握,它是在思想冰封期过后,对人性尊严与个体价值的一次深情呼唤。

解析:意象的构筑与象征的深意

《致橡树》的艺术成就,首先体现在其精妙的意象选择和象征体系的构建上。

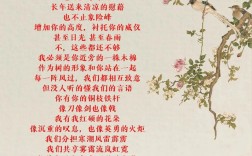

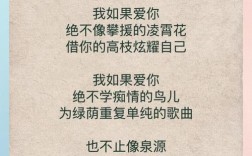

诗的核心意象是“橡树”与“木棉”,诗人开篇便明确表态:“我如果爱你——绝不像攀援的凌霄花,借你的高枝炫耀自己;我如果爱你——绝不学痴情的鸟儿,为绿荫重复单调的歌曲。”这里,她摒弃了传统爱情关系中常见的依附性与奉献型模式,如“凌霄花”的攀附、“鸟儿”的痴情歌唱。

继而,诗人正面提出了理想的爱情姿态:“我必须是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起。”这一句是全诗的灵魂所在。“树”的形象,象征着独立、平等、有尊严的个体,爱情中的双方,不应是藤蔓与乔木的关系,而应是两棵并肩而立的树,彼此独立,又相互依存。

紧接着,诗人通过对橡树与木棉的具象化描绘,进一步深化了这一象征意义,橡树,代表着刚劲、坚毅、充满阳刚之气的男性;“你有你的铜枝铁干,像刀,像剑,也像戟”,木棉,则代表着柔韧、丰盈、充满生命热情的的女性;“我有我红硕的花朵,像沉重的叹息,又像英勇的火炬”,他们共享“雾霭、流岚、虹霓”,共担“寒潮、风雷、霹雳”,这种描绘,既肯定了性别差异带来的独特美感,又强调了在精神层面的同频共振与命运共担。

品读:创作背景下的时代强音

任何文学作品都是特定时代的产物。《致橡树》诞生于改革开放初期,人们的思想开始从长期的禁锢中解放出来,尤其是女性意识,开始觉醒并寻求表达,这首诗,恰恰回应了这种时代的需求。

它超越了单纯的男女情爱,升华为对一种新型人际关系的向往,特别是对平等、独立的两性关系的构建,它告诉读者,真正的爱情,不是失去自我的依附,也不是牺牲式的给予,而是两个完整个体的相互吸引、彼此成就,这种思想,在当时具有振聋发聩的效果,它为一代人,尤其是女性,提供了审视自身情感与价值的新视角,诗中“根,紧握在地下;叶,相触在云里”的描绘,正是这种既保持独立根基,又在精神高处紧密相连的理想关系的生动写照。

鉴赏:艺术手法的综合运用

除了象征手法贯穿全诗,《致橡树》还综合运用了多种艺术手法,增强了诗歌的感染力。

对比手法: 诗中多处运用对比,如“攀援的凌霄花”、“痴情的鸟儿”与“作为树的形象”的木棉形成鲜明对比,突出了诗人所推崇与所摒弃的爱情观,橡树的“铜枝铁干”与木棉的“红硕花朵”也构成刚与柔的对比,体现了和谐中的差异美。

排比与重复: “我如果爱你——绝不像……绝不学……”的句式,通过排比强化了情感的力度和决绝的态度。“我们分担……我们共享……”的重复,则强调了恋人之间同甘共苦、休戚与共的紧密联系。

隐喻与拟人化: 整首诗构建在一个宏大的隐喻系统之中,将抽象的恋爱关系通过具体的植物形象具象化,橡树与木棉被赋予了人的情感与意志,它们能“分担”、“共享”、“坚守”,这种拟人化的处理使得意象更加生动,情感表达更为真挚。

领悟:穿越时空的当代价值

时至今日,《致橡树》所倡导的爱情观与人格独立精神,依然具有深刻的现实意义,在快节奏的现代社会,人际关系,包括亲密关系,时常面临各种考验,这首诗如同一面镜子,让我们反思:在爱情中,我们是否保持了独立的自我?是否与伴侣建立了真正平等、相互尊重的关系?

它提醒我们,健康的爱是力量的源泉,而非个性的消磨,是“爱你伟岸的身躯,也爱你坚持的位置,足下的土地”——这种爱,包含着对彼此全部人格的欣赏与尊重,包括对方的理想、事业与精神世界。

舒婷用她温婉而坚定的笔触,为我们勾勒出一种理想的爱情范式,它不仅是文学殿堂里的瑰宝,更是照亮我们现实生活的一盏明灯,反复诵读《致橡树》,每一次都能感受到那份穿越时空的力量,关于成长,关于独立,关于如何以一棵树的姿态,去爱另一棵树,这或许正是经典诗歌的魅力所在,它总能与不同时代的读者心灵相遇,激发出新的共鸣与思考。