童年,一个充满无限可能的词语,它像一颗未经雕琢的宝石,蕴藏着最纯粹的情感与最天马行空的想象,而诗歌,则是将这宝石的光芒捕捉并定格下来的艺术,当童年的梦想与诗歌相遇,便诞生了文学世界里最灵动、最真挚的篇章,就让我们一同走进这个由童心与韵律构筑的奇妙世界。

诗歌的源泉:童心即诗心

诗歌并非总是高悬于文学殿堂的明珠,它的根,深植于我们每个人最初的记忆与感受之中,中国古典诗歌的源头《诗经》中的“风”,正是采集自民间的歌谣,它们质朴、率真,充满了对生活最直接的观察与情感,这与孩童用清澈的眼睛打量世界,并用最直接的语言表达喜怒哀乐,在本质上是相通的。

许多伟大的诗人,其创作灵感与风格雏形,都可追溯至他们的童年,唐代诗人骆宾王那首脍炙人口的《咏鹅》,“鹅,鹅,鹅,曲项向天歌,白毛浮绿水,红掌拨清波。”相传正是他七岁时的作品,这首诗没有复杂的典故与技巧,仅仅是通过孩童的视角,捕捉了白鹅戏水时最鲜明的几个色彩与动作意象,却生动传神,历久弥新,这充分说明,一颗未被世俗规则完全驯化的童心,本身就具备发现美、创造诗的天然能力。

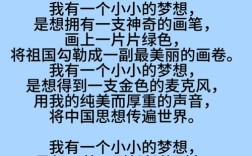

梦想的翅膀:意象与想象力的飞扬

童年梦想的核心是想象力,而诗歌,正是想象力最精炼的表达形式,诗歌创作中至关重要的“意象”手法,与孩童认识世界的方式不谋而合,所谓意象,即是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象,将月亮看作白玉盘,将云朵视为甜甜的棉花糖,这正是孩童时期最擅长的思维跳跃。

以李白的《古朗月行》为例:“小时不识月,呼作白玉盘,又疑瑶台镜,飞在青云端。”诗人巧妙地还原了孩童时期的认知,将月亮这一寻常景物,通过奇妙的联想,赋予了神话般的色彩,这种创作手法,不仅塑造出鲜明生动的画面感,更将童年那种对未知世界的好奇与向往之情,淋漓尽致地展现出来,我们在引导孩子或自己尝试创作时,不妨学习这种方法,大胆地将内心情感投射于外物,让普通的景物承载独特的个人感受,这便是诗歌创作的起点。

情感的底色:童趣中的真挚与深刻

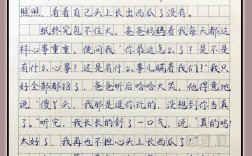

诗歌的灵魂在于情感的真挚,童年题材的诗歌之所以动人,正是因为它往往剥离了成人世界的矫饰,直抵人心最柔软的部分,宋代诗人范成大在《四时田园杂兴》组诗中,有多首描绘了孩童的形象,如“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”,诗句没有直接抒情,而是通过描绘孩童模仿大人劳作的稚拙行为,将乡村生活的质朴趣味与孩童的天真烂漫自然呈现,情感真挚而含蓄。

这种“寓情于景”、“叙事抒情”的手法,是诗歌创作中高级且有效的方式,它避免了情感的直白宣泄,而是将情感蕴含在具体的画面与故事中,让读者自行品味与感受,当我们回味自己的童年,那些最深刻的记忆,也往往是某个具体的场景、某件微小的事情,而非空洞的情绪,在写作时,抓住这样一个充满张力的瞬间,往往比长篇累牍的抒情更能打动人心。

韵律的启蒙:从童谣到格律

诗歌的音乐性是其区别于其他文体的重要特征,这种对韵律美的感知与学习,常常是从童年时期的童谣开始的。“摇啊摇,摇到外婆桥”、“小老鼠,上灯台”……这些口耳相传的童谣,节奏明快,押韵自然,在潜移默化中培养了我们对语言音韵之美的初步感觉。

中国古典诗词更是将这种音乐性发展到了极致,形成了严谨的格律规范,包括平仄、对仗和押韵,虽然现代诗创作已不再严格遵循这些规范,但了解其基本规则,能极大提升我们对诗歌美学的鉴赏能力,孟浩然的《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟,夜来风雨声,花落知多少。”诗句平仄交错,读来朗朗上口;内容上,从春睡的惬意,到闻鸟鸣的欣喜,再到对昨夜风雨落花的淡淡惋惜,情感起伏与音韵节奏完美结合,学习诗词,从品味其声律之美开始,是一条非常有效的途径。

在现代生活中寻回诗心

在信息爆炸的今天,我们的生活节奏飞快,童年的纯真与梦想似乎渐行渐远,诗歌正是一剂唤醒内心纯真的良药,它不需要正襟危坐地研究,可以是一种生活方式的融入。

我们可以在陪伴孩子朗读童诗时,重拾语言的趣味;可以在旅行途中,尝试用简短的句子记录下瞬间的感动;甚至可以在品茶、赏花时,默念一首与之意境相合的古典诗词,让古人的情怀与当下的体验产生共鸣,将诗歌融入生活,不是要成为诗人,而是为了培养一颗善于发现、懂得感受、乐于表达的“诗心”,这颗诗心,能让我们在平凡琐碎中,依然保有对美好的敏感与追求梦想的勇气。

童年终会逝去,但梦想可以藉由诗歌得以延续,每一首被我们记住的童诗,每一个被我们付诸笔端的灵感,都是对那段纯真岁月最温柔的致意,它提醒着我们,无论年龄几何,内心都应为好奇、想象与美好留有一方净土。