指尖轻触,一行行诗句便如溪流般在屏幕上淌过,这便是我们与诗歌相遇的日常——在碎片化的时间里,用最直接的触感,接通千年前文人的心跳与呼吸。

诗歌并非高悬于殿堂的古老标本,它是活着的语言艺术,是情感最凝练的表达,从《诗经》“关关雎鸠”的质朴歌唱,到唐诗宋词的璀璨华章,每一首经典都承载着独特的生命印记。

溯源:从口传心授到墨香永驻

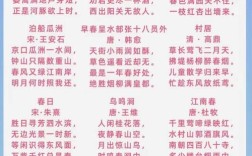

中国诗歌的源头,可追溯至远古先民的劳动号子与祭祀颂词。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中期的三百零五篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,国风”大多源自民间歌谣,是普通百姓生活与情感的真实写照,这些作品最初通过口耳相传,后被采诗官收集、整理,由孔子删定成书,成为儒家经典之一。

屈原在楚地巫歌基础上创作的《离骚》,开创了个人创作的先河,他那“长大息以掩涕兮,哀民生之多艰”的悲怆,将诗歌从集体歌唱推向个人抒情的新境界。

至唐代,诗歌创作达到巅峰,李白斗酒诗百篇,杜甫“语不惊人死不休”,王维诗中有画,白居易力求老妪能解...这些风格各异的诗人共同构筑了唐诗的辉煌殿堂,宋代词人则在长短句中开辟新境,苏轼的“大江东去”与李清照的“寻寻觅觅”,展现了词体艺术的无限可能。

解码:时代背景与个人际遇的交织

要真正读懂一首诗,需了解其创作背景,诗人的个人经历与时代风云,往往在字里行间留下深刻烙印。

杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,唯有置于安史之乱的背景下才能深刻体会,李煜后期词作“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的无尽哀伤,直接源于从君王到囚徒的身份巨变。

同样写秋,马致远《天净沙·秋思》是游子断肠的悲凉:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”;而刘禹锡《秋词》却唱出豪迈之音:“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”,这种差异正源于诗人各自不同的心境与处境。

了解这些背景,如同获得打开诗歌内涵的钥匙,读陶渊明,需知其“不为五斗米折腰”的气节;品苏轼,当晓其屡遭贬谪仍豁达的人生态度。

品鉴:诗歌艺术的多元表现

诗歌通过精妙的艺术手法,营造出独特的审美境界。

意象运用是古典诗歌的核心特征,诗人通过物象传递情感,如月亮常寄托思乡之情,柳枝象征离别,梅花代表高洁品格,王维《使至塞上》中“大漠孤烟直,长河落日圆”,以简练的线条和壮阔的景象,勾勒出边塞的苍茫与个人的孤寂。

格律音韵赋予诗歌音乐美感,近体诗讲究平仄对仗,词需按谱填词,都形成了独特的韵律节奏,杜甫《登高》全篇对仗工整,被誉为“古今七律第一”;李清照《声声慢》连用七组叠字,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,如泣如诉,极富音乐感染力。

修辞手法的巧妙运用增强表达效果,李煜“剪不断,理还乱,是离愁”以具象写抽象;李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”用夸张展现磅礴气势。

践行:将诗意融入现代生活

古典诗词不应只是书本中的知识,更可成为滋养现代人心灵的源泉。

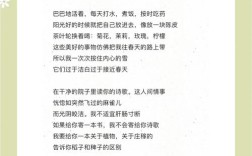

创作入门不妨从模仿开始,选择自己喜欢的词牌或诗体,先依样练习,逐步掌握格律要求,内容上可从身边景物、日常感悟入手,真诚表达远胜过刻意雕琢,陆游教导儿子:“汝果欲学诗,工夫在诗外”,丰富的生活体验才是创作的根本源泉。

鉴赏提升需要广泛阅读与深度思考,建议建立个人的诗歌资料库,按主题或诗人分类收藏,品读时不妨做简单批注,记录即时感受,参加诗词社团或线上交流群,与他人分享见解,往往能获得新的启发。

生活应用让诗歌焕发新的活力,在合适的场合引用恰当的诗句,能为交流增添文采;将经典诗句用于书法练习、家居装饰,营造人文氛围;甚至只是闲暇时默诵几首喜爱的作品,也能在浮躁世界中获得片刻宁静。

苏轼有言:“腹有诗书气自华”,诗歌对人的熏陶是潜移默化的,它提升语言表达能力,丰富情感体验,培养审美情趣,在节奏日益加快的今天,古典诗词恰如一泓清泉,洗涤尘虑,安顿心灵。

手指滑动间,我们与古人相遇;心灵感应处,诗意悄然生长,无论时代如何变迁,那些凝聚了智慧与情感的诗句,永远是人类精神世界不可或缺的瑰宝,让诗歌从书本中走出来,融入我们的生活,成为日常的一部分——这或许是对传统文化最好的传承。