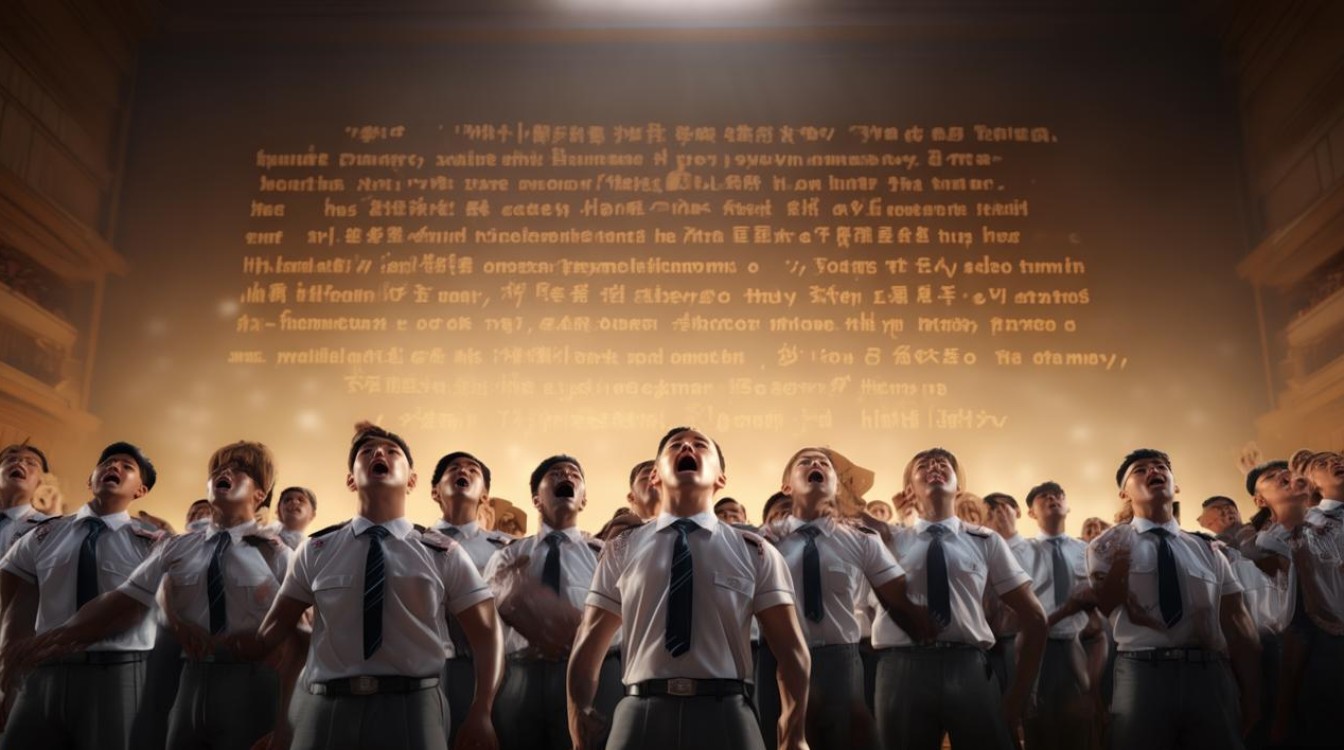

春风拂过大地,万物复苏的时节,总让人想起那些充满力量的仪式,在中国传统文化中,"百日"这个时间节点承载着特殊意义——从婴儿满百天的庆贺,到学子临考百日的誓师,它标记着生命与奋斗的重要阶段,而诗歌,恰是表达这种阶段性誓愿最凝练、最深情的载体。

古典诗词中的誓师传统

誓师题材在中国诗歌长河中源远流长。《诗经》里的《无衣》堪称最早的誓师诗篇:"岂曰无衣?与子同袍,王于兴师,修我戈矛。"这首诞生于秦地的战歌,通过重章叠句的韵律,将战士们同仇敌忾的决心表达得淋漓尽致,它的作者已不可考,但那份团结一心、共赴战场的精神,穿越千年依然震撼人心。

唐代边塞诗为誓师主题开辟了新境界,王昌龄的"黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还"以荒漠为背景,用金甲磨穿的意象展现将士们的坚韧不拔,高适在《燕歌行》中写下"相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋",将个人生死置之度外的气概跃然纸上,这些作品大多创作于盛唐开拓边疆时期,既反映了国家的强盛,也记录了边关将士的真实心境。

宋代词人将誓师情怀推向新的高度,岳飞的《满江红》可谓典范:"三十功名尘与土,八千里路云和月,莫等闲、白了少年头,空悲切。"这首词创作于南宋抗金最艰难的时期,作者将个人功名视若尘土,只愿收复山河的壮志,至今读来仍让人热血沸腾,辛弃疾的"了却君王天下事,赢得生前身后名"则展现了文人从军的豪情,虽然最终"可怜白发生"的结局令人唏嘘,但那份初心不改的执着依然动人。

誓师诗歌的创作精髓

创作一首动人的誓师诗歌,关键在于把握三个维度:时间感、空间感和精神感。

时间感体现在对"百日"这一节点的巧妙运用,古典诗词善于通过季节变迁暗示时间流逝,如"春去秋来老将至"的急迫,或"青春作伴好还乡"的期待,在现代誓师诗歌中,可以借鉴这种手法,用"百日光阴金不换"来强调时间的珍贵。

空间感则通过场景营造来强化誓师的氛围,王之涣的"黄河远上白云间"以壮阔景象开篇,范仲淹的"千嶂里,长烟落日孤城闭"用苍凉环境反衬坚守的决心,这些空间描写不仅勾勒出画面,更成为精神境界的象征。

精神感是誓师诗歌的灵魂,文天祥的"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"之所以流传千古,正是因其展现了超越生死的精神追求,优秀的誓师诗篇总能将个人理想与更大格局相连接,让读者在诗行间感受到精神的升华。

现代誓师诗歌的实践方法

在当代教育环境中,誓师诗歌焕发出新的生命力,它不再局限于战场,而是转向考场、职场等人生战场,创作现代誓师诗歌时,可以借鉴古典诗词的技法,同时注入时代精神。

意象的选择应当古今融合,既可使用"长剑""战鼓"等传统意象象征拼搏精神,也可引入"键盘""实验台"等现代元素。"键盘作剑斩题海,笔墨为舟渡书山",就将传统意象与现代学习场景巧妙结合。

韵律的把握需要守正创新,不必严格遵循平仄格律,但应保持一定的节奏感和音乐性,适当运用对仗、排比等手法,能增强诗歌的气势,如"百日磨一剑,今朝试锋芒"的对仗,简洁有力,朗朗上口。

情感的抒发贵在真诚自然,避免空喊口号,而要写出真实的心路历程,可以借鉴苏轼"人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥"的哲理思考,在誓师中加入对成长、对人生的感悟,使诗歌更有深度。

诗歌在日常生活中的应用

誓师诗歌不仅是特殊时刻的宣言,更可融入日常学习生活,晨读时朗诵一首《少年中国说》选段,能激发全天的学习热情;睡前抄写几句励志诗句,可反思一日所得,班级可组织诗歌创作比赛,让每个学生用诗句表达自己的目标与理想,这些实践让古典诗词从书本走入生活,成为滋养心灵的精神食粮。

将个人创作的誓师诗歌制作成书签、壁纸或座右铭,时时提醒自己不忘初心,与同学互相赠诗,既能增进友谊,又能形成积极向上的学习氛围,在这个过程中,诗歌不再是遥远的文学形式,而是表达自我、激励彼此的真切声音。

百日誓师诗歌承载的不仅是百日的承诺,更是对整个人生态度的宣誓,它让我们在快节奏的现代生活中停下脚步,思考前行的方向与意义,当我们在诗行间寻找共鸣,在韵律中获取力量,实际上是在延续一个古老而珍贵的传统——用最精炼的语言,表达最坚定的决心,这种跨越时空的对话,正是中华诗词永恒魅力的所在。