秋意渐浓,天高云淡,正是品味古典诗词的绝佳时节,诗词如同时间的容器,将古人对季节的感悟、人生的体味凝结在字句之间,让我们一同走进初秋的诗词世界,感受文字与季节交织的美妙韵律。

诗词中的秋意表达

历代文人墨客对初秋的描写各有特色,杜牧的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”以细腻笔触勾勒出秋夜的静谧;王维的“空山新雨后,天气晚来秋”则描绘出秋雨初霁的清新,这些诗句不仅展现了诗人对自然变化的敏锐观察,更传递出他们对生命节律的深刻理解。

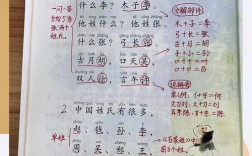

初秋诗词的意境构建往往依托于特定意象,如“梧桐叶落”象征秋意渐深,“明月当空”寄托思乡之情,“白露为霜”暗示寒意初临,这些意象经过历代诗人的反复运用,已形成一套完整的符号系统,读懂这些意象,便能更深入地理解诗词内涵。

诗词创作的历史脉络

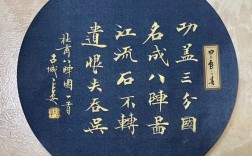

唐代是秋日诗词的黄金时期,李白《秋登宣城谢脁北楼》中“人烟寒橘柚,秋色老梧桐”的苍茫,杜甫《秋兴八首》中“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心”的沉郁,都展现出盛唐诗人对秋日的独特感悟,这个时期的秋日诗词往往气象宏大,情感充沛。

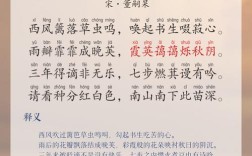

宋代词人则更注重秋意的细腻表达,苏轼《水调歌头》中“明月几时有,把酒问青天”的旷达,李清照《声声慢》中“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘”的婉约,都体现出宋词对个人情感的精雕细琢,这些作品在保持意境美的同时,更注重音律的和谐与语言的精炼。

诗词鉴赏的方法

理解诗词需要把握几个关键要素,首先要了解创作背景:白居易《暮江吟》中“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”的闲适,与其被贬江州司马的处境密切相关,这种表面闲适与内心苦闷的对比,正是这首诗的深层意蕴。

其次要品味语言艺术,王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的精妙,不仅在于景物的描绘,更在于对仗的工整与意境的开阔,这种语言的美感需要反复吟诵才能体会。

还要注意情感表达方式,李商隐《夜雨寄北》中“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池”的含蓄,通过景物描写传递思念之情,这种间接表达正是中国古典诗词的特色。

诗词在现代生活中的应用

古典诗词不仅是文化遗产,更是丰富现代生活的重要资源,在初秋时节,我们可以通过多种方式感受诗词的魅力:

选择适合初秋吟诵的诗词作品,如刘禹锡《秋词》中“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”的豪迈,或是范仲淹《苏幕遮》中“碧云天,黄叶地”的壮美,这些作品能与当下的季节感受产生共鸣。

将诗词意境融入日常生活,品尝大闸蟹时,可吟“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱”;观赏桂花时,可诵“桂子月中落,天香云外飘”,这种古今交融的体验,能让寻常生活增添诗意。

通过诗词进行创作练习,初秋的景物变化为诗词写作提供了丰富素材,可以尝试用传统形式记录对季节的感受,不必过分追求格律的严谨,重要的是表达真实情感。

诗词的深层价值

古典诗词中蕴含着古人对生命的思考,屈原《九歌·湘夫人》中“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”的秋景,实则寄托着对理想的追求;杜甫《登高》中“万里悲秋常作客,百年多病独登台”的慨叹,则展现了诗人对家国命运的忧思。

这些诗词之所以能穿越时空打动今人,在于它们触及了人类共通的情感体验,我们在阅读时,不仅是在欣赏文字艺术,更是在与古人进行心灵的对话,这种跨越时空的情感共鸣,正是古典诗词永恒魅力的源泉。

在这个初秋,不妨静心品读几首诗词,让古人的智慧与感悟为我们的生活增添一份诗意,当我们能够用诗人的眼光看待世界,寻常的秋景也会焕发出不一样的光彩,诗词不是束之高阁的文物,而是可以融入日常生活的美学体验,等待我们去发现、去感受、去传承。