现代诗歌如同一座没有围墙的花园,每片花瓣都承载着独特的生命密码,当我们谈论理想的现代诗歌时,实际上是在探讨如何理解这种自由而深邃的艺术形式,以及它如何与当代人的精神世界产生共鸣。

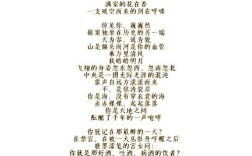

从胡适《尝试集》破土而出的白话新诗,到北岛在《回答》中掷地有声的“我不相信”,中国现代诗歌始终与时代脉搏紧密相连,这些作品不仅是语言的艺术,更是历史语境中鲜活的思想标本,闻一多的《死水》以格律化的语言构建象征世界,徐志摩的《再别康桥》用音乐性传递复杂情感,这些经典之作都证明:真正优秀的现代诗歌,既需要突破传统的勇气,也需要构建新秩序的能力。

理解现代诗歌的钥匙,往往藏在创作背景的脉络里,穆旦的《赞美》写于烽火连天的1942年,诗中“一个民族已经起来”的反复咏叹,与诗人亲身经历的战争迁徙密不可分,而海子《面朝大海,春暖花开》中明亮的忧伤,则折射出上世纪八十年代末期理想主义者的精神困境,读诗时若能还原这些时空坐标,便能在文字缝隙中捕捉到更丰富的意蕴。

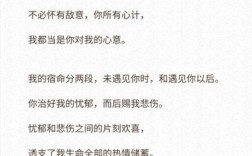

现代诗歌的解读需要放弃对“标准答案”的执念,就像解读卞之琳的《断章》,有人看见人生际遇的相对性,有人感悟主客体关系的哲学思考,这些理解都值得尊重,理想的阅读状态,是让诗歌与个人经验对话——顾城的“黑夜给了我黑色的眼睛”,既可以理解为一代人的精神宣言,也可以当作个体突破困境的隐喻。

诗歌创作手法如同调色盘上的颜料,需要诗人精心调配,意象的运用尤为关键,郑愁予《错误》中“达达的马蹄”不仅是听觉意象,更成为命运无常的象征,语言的陌生化处理也至关重要,余光中在《乡愁》里将抽象情感具象为“邮票”“船票”,这种转化让诗歌获得超越时代的感染力。

对于诗歌爱好者而言,掌握基本的鉴赏方法能提升阅读体验,建议采取三步法:先感受诗歌的韵律和意象营造的整体氛围,再分析语言技巧和结构特点,最后结合自身体验形成个性化解读,例如读舒婷的《致橡树》,既要领会其女性意识的觉醒,也不妨思考当代关系中“木棉”与“橡树”的新型关系。

在创作实践中,初学者常陷入两个误区:或是过度追求晦涩的表达,或是停留于直白的抒情,理想的现代诗歌应当找到平衡点——如翟永明的《女人》组诗,既保持语言的锋芒,又不失情感的温度,重要的是找到属于自己的声音,而非简单模仿某位名家的风格。

数字时代的诗歌传播呈现出新特征,网络平台让诗歌创作更加多元,但同时也带来挑战:碎片化阅读习惯是否正在消解人们品味复杂文本的能力?这要求当代诗人既要保持艺术水准,又要思考如何与读者建立有效连接,或许像余秀华那样,用粗粝而真切的表达触动人心,提供了一种可能的路径。

诗歌教育的本质不是灌输知识,而是培养感知能力,在中小学课堂里,教师应当引导学生发现诗歌与生活的联系,而不是机械地背诵答题要点,社会层面的诗歌活动,如诗歌朗诵会、工作坊,则能构建更立体的诗歌生态。

当我们站在文化传承的角度观察,现代诗歌正承担着重塑汉语美学的使命,从古典诗词的意境传统,到现代汉语的弹性表达,这些探索都在拓展我们的精神疆域,真正理想的现代诗歌,既要有审美的前瞻性,又要保持与人文传统的对话能力。

在这个信息过载的时代,诗歌或许能成为我们安放内心的空间,它不需要宏大的宣言,有时就是清晨阳光照在诗句上的瞬间感动,或是某个深夜被一行文字击中的顿悟,这些细微而真实的体验,正是现代诗歌继续生长的土壤。