在儿童文学的世界里,诗歌如同一座充满奇趣的花园,而《哭比笑好》这首儿童诗歌,则像一朵带着露珠的独特小花,静静绽放在园中一角,这首作品以其新颖的视角和真挚的情感,吸引了许多教师、家长和孩子的目光。

这首诗歌的创作源于当代儿童教育理念的转变,随着教育心理学的发展,越来越多的教育者认识到,情绪教育是儿童成长过程中不可或缺的一环,传统观念中,人们总是鼓励孩子要保持笑容,认为哭泣是软弱的表现,现代教育研究发现,适当地表达悲伤情绪对儿童的心理健康同样重要。《哭比笑好》正是在这样的背景下应运而生,它打破了固有的思维定式,用诗意的语言告诉孩子们:每种情绪都值得被尊重,哭泣有时也是必要的情绪出口。

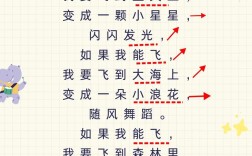

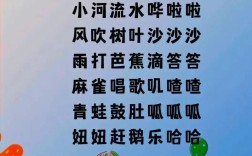

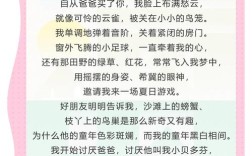

从诗歌的表现手法来看,这首作品运用了多种儿童诗歌特有的艺术技巧,拟人手法贯穿全诗,将自然景物赋予人的情感,小雨点在哭泣,浇灌了沉睡的种子”,这样的描写既符合儿童的认知特点,又能引发他们的共鸣,比喻的运用也十分精妙,把眼泪比作“心灵的雨露”,既形象又富有哲理,在韵律方面,诗歌采用了明快的节奏和押韵,便于儿童朗读和记忆,这些艺术手法的综合运用,使诗歌既浅显易懂,又蕴含着深刻的生活智慧。

在教学实践中,这首诗歌可以发挥多重教育价值,教师可以借助这首诗开展情绪教育活动,引导孩子认识并接纳自己的各种情绪,在课堂导入环节,可以先请孩子们分享自己哭泣的经历,然后引出诗歌内容,朗读环节要注重情感的表达,让孩子们在诵读中体会诗歌传递的情感,在理解环节,可以通过提问引导孩子思考:“为什么有时候哭泣会让我们感觉好受些?”“除了哭泣,我们还能用什么方式表达难过?”这样的教学设计,既能提升孩子的语言能力,又能促进他们的情绪健康发展。

从文学鉴赏的角度分析,这首诗歌体现了现代儿童文学创作的新趋势,它不再局限于传统的道德教化,而是更注重对儿童内心世界的真实呈现,诗歌中流露出的情感真实而自然,没有刻意美化或回避生活中的负面情绪,这种创作理念的转变,反映了社会对儿童心理健康日益重视的趋势,诗歌语言简洁而富有画面感,符合儿童的审美特点,能够在潜移默化中培养孩子的文学素养。

在家庭教育的场景中,这首诗歌也能发挥独特的作用,家长可以与孩子共读这首诗,借机讨论情绪管理的话题,当孩子因为挫折而哭泣时,家长可以引用诗歌中的句子,帮助孩子理解哭泣是正常的情绪反应,这样的亲子共读时光,不仅能增进亲子关系,还能帮助孩子建立健康的情绪表达方式,更重要的是,这首诗也能启发家长反思自己的教育方式,学会更好地理解和接纳孩子的情绪波动。

从文化传承的层面来看,这首诗歌延续了中国古典诗词中“以悲为美”的审美传统,但又赋予了其现代教育意义,在中国古代诗词中,不乏对悲伤情绪的优美描写,如李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的千古名句。《哭比笑好》在继承这一传统的同时,又融入了现代心理学的智慧,使传统文化在现代教育中焕发出新的生命力。

这首诗歌之所以能引起广泛共鸣,在于它触及了人类共同的情感体验,无论是孩子还是成人,都需要学会与自己的各种情绪和平共处,在追求快乐的时代,这首诗提醒我们:完整的生命体验应该包含所有的情感色彩,就像彩虹需要七种颜色才能美丽,悲伤与快乐都是生命不可或缺的部分,懂得在适当的时候释放情绪,才是真正的情感智慧。

在数字化时代,这样的诗歌作品更显珍贵,它让孩子们在屏幕之外,依然能感受到文字的温度和情感的力量,当孩子们通过诗歌学会理解和表达自己的情绪时,他们就在心灵深处种下了人文关怀的种子,这粒种子将随着他们的成长而发芽,最终开出理解、包容和智慧的花朵。

诗歌教育从来不只是技巧的传授,更是心灵的滋养。《哭比笑好》这样的作品,正是以其独特的艺术魅力和教育价值,在儿童成长的道路上点亮了一盏温柔而明亮的灯,它告诉我们:真正的教育,是教会孩子如何与自己的内心和谐相处,如何在生活的酸甜苦辣中保持心灵的柔软与坚韧。