从古至今,诗歌如同一条蜿蜒的河流,承载着人类最细腻的情感与智慧,若将诗歌比作生灵,它或许不是振翅高飞的雄鹰,而更像一只执着前行的蜗牛——它步履从容,在时光的叶片上留下晶莹的痕迹,以独有的韵律和节奏,构筑起一个微小而完整的世界。

诗歌的源流与脉络

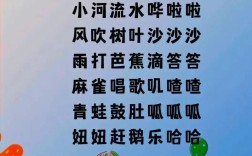

中国诗歌的源头,可追溯至远古的《诗经》。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,如同蜗牛在清晨留下的第一道银痕,质朴而真切,这些来自民间的歌谣,没有留下具体作者的名字,却集体创作出中国文学最古老的基因,它们用“赋比兴”的手法,将情感寄托于草木虫鱼,这种“托物言志”的方式,恰如蜗牛背负着自己的小屋,将内心世界与外物景象融为一体。

至唐代,诗歌步入黄金时期,李白如同天外流星,其“飞流直下三千尺”的豪情,展现了诗歌的磅礴气势;而杜甫则像深耕大地的耕者,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的写实,赋予了诗歌深沉的社会关怀,这两位诗人的创作背景截然不同——李白漫游天下,诗作多抒发个人情怀;杜甫历经战乱,作品更多关注民生疾苦,了解这些背景,如同观察蜗牛爬行时留下的黏液,能让我们更清晰地追踪诗歌创作的路径与动机。

诗歌的内在韵律与外在形式

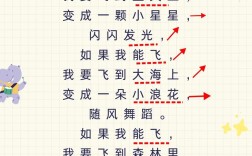

诗歌的节奏与韵律,构成了它独特的音乐性,平仄的交替,如同蜗牛爬行时身体的起伏;对仗的工整,则像蜗牛壳上对称的螺旋纹路,既是一种约束,也是一种美,以李商隐的“相见时难别亦难,东风无力百花残”为例,平仄的巧妙安排与意象的精心选择,共同营造出缠绵悱恻的意境。

古典诗词的格律,看似复杂,实则有其内在规律,五言绝句的二十个字,七言律诗的五十六个字,都在严格的框架内创造出无限可能,这正如蜗牛虽背负着看似沉重的壳,却能在其中获得安全与自由,学习这些格律,不是要束缚创造力,而是通过理解传统形式,更好地表达现代情感。

诗歌的解读与鉴赏方法

解读一首诗,需要进入它的意境,王维的“空山新雨后,天气晚来秋”,描绘的不只是自然景色,更是一种禅意的心境,欣赏这样的诗,我们不妨放慢脚步,像蜗牛感受叶片上的露珠一样,细细品味每个字词的温度与湿度。

了解诗歌的创作背景,能帮助我们更深入地理解作品,苏轼的《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,诗人与弟弟分隔两地,望着明月,发出“但愿人长久,千里共婵娟”的感慨,这种在特定情境下产生的情感共鸣,穿越千年依然打动人心,读诗时,我们不仅是在解读文字,更是在与古人的心灵对话。

诗歌在现代生活中的应用

古典诗词并非博物馆里的陈列品,它们依然活跃在我们的日常生活中,当我们在春日看到盛开的桃花,会自然想起“桃之夭夭,灼灼其华”;当与友人分别时,“海内存知己,天涯若比邻”便成为最好的赠言,这些诗句已经融入我们的语言基因,成为表达情感的天然媒介。

将诗歌融入现代生活,有多种可行的方式,晨起读一首诗,可为一天定下宁静的基调;旅行时带上诗集,让古诗与眼前风景相互印证;甚至可以在社交媒体上分享喜爱的诗句,与同好交流心得,诗歌不应被束之高阁,而应像蜗牛一样,慢慢爬进我们的日常,成为生活的一部分。

诗歌创作的个人体会

创作诗歌,本质上是对语言的重新发现与塑造,每一个字都像一颗待磨的珍珠,需要诗人用心打磨,现代诗虽然打破了严格的格律,但依然需要内在的节奏与韵律,写诗时,我常常想起蜗牛爬行的姿态——不急于求成,每一步都踏实而坚定。

诗歌教会我们放慢脚步,在高速运转的世界里保留一片内心的宁静,它不提供即时答案,而是引领我们思考更深层的问题,在这个信息爆炸的时代,诗歌以其精炼与深邃,为我们提供了一种对抗浮躁的力量,它不需要宏大的主题,有时仅仅是描写一只蜗牛在雨中爬行,也能触动我们内心最柔软的部分。

诗歌如同一位沉默的导师,它不直接给出答案,而是通过意象与韵律,引导我们走向自我发现之路,在这个追求速度的时代,或许我们更需要诗歌的“慢”——像蜗牛一样,带着自己的家当,在语言的田野上,留下属于这个时代的印记。