诗歌,是人类情感与智慧的凝练表达,是语言艺术中的璀璨明珠,它跨越时空,连接古今,以精炼的文字承载深邃的思想与动人的情感,我们一同走进诗歌的世界,探寻其魅力所在,并学习如何更好地欣赏与运用这份珍贵的文化遗产。

溯源:诗歌的源流与演变

中国诗歌的源头,可以追溯到远古时期的民间歌谣。《诗经》作为我国第一部诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,共305篇,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地的民歌,真切反映了当时人民的生活与情感;“雅”多为贵族宴饮乐曲;“颂”则是宗庙祭祀的乐歌。《诗经》开创了赋、比、兴的表现手法,奠定了中国诗歌的现实主义传统。

战国时期,以屈原为代表的楚国诗人创造了“楚辞”这一新的诗体,屈原的《离骚》《九歌》等作品,想象瑰丽,情感奔放,充满了浪漫主义色彩,与《诗经》共同构成了中国诗歌的两大源头。

至唐代,诗歌发展至巅峰,李白、杜甫、王维、白居易等巨匠辈出,格律诗趋于完善,题材广泛,技艺精湛,宋词继唐诗之后,成为又一高峰,苏轼、辛弃疾的豪放,柳永、李清照的婉约,词以其长短句的灵活形式,更能细腻地抒发复杂心绪,元代的散曲,明清的诗词,直至近代的新诗,中国诗歌始终在传承与创新中不断发展。

匠心:诗歌的创作手法与艺术技巧

诗歌之所以动人,在于其独特的艺术表现手法,掌握这些手法,是理解与创作诗歌的关键。

意象与意境是诗歌的灵魂,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,如马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,几个意象的组合,便营造出天涯游子秋日思乡的苍凉意境,意境则是所有意象共同构成的、能引发读者无限遐想的艺术境界。

赋、比、兴是古典诗歌的基本表现手法。“赋”是平铺直叙,直接叙述事件、描绘景物;“比”是比喻,以此物比彼物;“兴”是先言他物以引起所咏之词,借助其他事物作为诗歌发端。

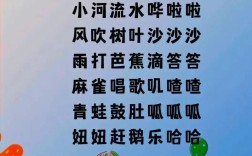

节奏与韵律构成了诗歌的音乐美,古典诗词有严格的平仄、对仗和押韵要求,读来朗朗上口,现代诗歌虽形式自由,但也讲究内在的节奏感与语言的张力。

凝练与跳跃是诗歌语言的显著特征,诗人力求以最少的字句表达最丰富的内容,因此语言高度浓缩,诗歌的句与句、段与段之间常常存在意义的跳跃,需要读者调动想象去填补空白,参与艺术的再创造。

实践:诗歌的品读与运用

理解了诗歌的构成,我们该如何在日常生活中品读与运用它呢?

品读之法:欣赏诗歌,需沉静心神,反复吟咏,首先感知其语言美与音乐美;透过字面意思,结合诗人生平与创作背景,深入体会诗歌的情感内涵与思想主旨,读杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,需了解其创作于安史之乱期间,方能深刻理解诗中那份家国破碎的沉痛。

记忆与积累:选择经典的、能引起自己共鸣的诗歌进行背诵,当这些优美的诗句熟记于心,它们便成为我们自身语言库的一部分,能在适当的场景自然流露,提升表达的内涵与美感。

情境运用:诗歌能够精准地为生活场景增添韵味,春日踏青,可吟咏“等闲识得东风面,万紫千红总是春”;秋日登高,可感怀“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”;表达志向,可用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”;寄托思念,则有“但愿人长久,千里共婵娟”。

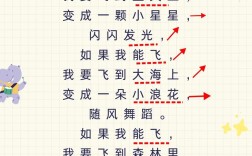

创作尝试:不必一开始就追求格律的严谨,可以从记录瞬间的感受开始,捕捉内心的细微波动,运用意象去表达,即使是短短几行,只要是真情实感的流露,便具备了诗歌的雏形,持续的阅读与练笔,是提升诗歌素养的最佳途径。

诗歌并非遥不可及的阳春白雪,它就蕴藏在日常生活的点滴之中,一次日落,一阵花香,一份思念,一丝惆怅,都可以成为诗歌的素材,它教会我们观察世界,聆听内心,用更精粹、更富美感的方式表达自我。

当我们吟诵一首古诗,是与千年前的灵魂对话;当我们提笔写下几行诗句,是在为当下的生命留下独特的印记,让诗歌融入生活,让心灵在平仄韵律间得到滋养,让我们的精神世界因这份古典而现代的艺术变得更加丰盈而深邃,这,或许就是我们今天依然需要诗歌的意义。