一年级诗歌朗诵《我想》的教学与赏析

诗歌是语言的精华,是情感的凝练,对于一年级学生而言,诗歌朗诵不仅能培养语感,还能激发想象力。《我想》是一首适合低年级学生朗诵的儿童诗,语言简单却充满童趣,能让孩子在朗读中感受诗歌的魅力。

诗歌的出处与作者

《我想》出自当代儿童文学作家高洪波的笔下,高洪波是中国作家协会副主席,长期从事儿童文学创作,作品风格清新活泼,贴近儿童心理,他的诗歌往往以孩子的视角观察世界,语言浅显易懂,节奏明快,非常适合低年级学生阅读和朗诵。

《我想》收录于高洪波的儿童诗集《我喜欢你,狐狸》,这首诗以孩子的口吻表达对自然的热爱和天真的幻想,充满童真童趣。

诗歌的创作背景

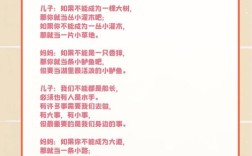

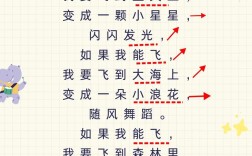

高洪波的儿童诗大多源于对儿童生活的观察,他善于捕捉孩子的心理,用简单而富有韵律的语言表达他们的想象。《我想》正是这样一首诗,它没有复杂的修辞,而是用孩子的思维去描绘世界,我想把小手安在桃树枝上”“我想把脚丫接在柳树根上”,这些看似荒诞的想象,恰恰符合儿童的思维特点。

这首诗的创作背景并非特定历史事件,而是基于儿童对自然的亲近感,高洪波通过诗歌鼓励孩子大胆想象,培养他们对语言和生活的热爱。

诗歌朗诵的教学方法

理解诗歌内容

在朗诵之前,先让学生理解诗歌的含义,可以通过提问引导:

- “诗中的‘我’想做什么?”

- “为什么‘我’想变成小鸟、柳树?”

帮助学生体会诗歌中的童趣和想象力。

把握朗诵节奏

《我想》的节奏轻快,适合用活泼的语气朗读,教师可以示范:

- 第一段稍慢,表现“我”的幻想;

- 第二段加快,体现兴奋感;

- 最后一段舒缓,表达满足的心情。

配合肢体语言

低年级学生喜欢动作表演,可以让他们在朗诵时加入简单的手势:

- “安在桃树枝上”——伸手做树枝状;

- “接在柳树根上”——轻轻摆动身体;

- “长成一座帐篷”——双手向上伸展。

分组朗诵与表演

让学生分组练习,互相倾听和评价,可以安排角色扮演,比如一人朗诵,其他人用动作配合,增强趣味性。

诗歌的表现手法

拟人化的想象

诗歌中,“小手”“脚丫”被赋予生命,可以“安在桃树枝上”“接在柳树根上”,这种拟人手法让诗歌充满童趣,符合孩子的思维方式。

排比句式增强韵律

诗歌采用排比结构:“我想……”“我想……”,使语言节奏鲜明,易于朗诵和记忆。

自然意象的运用

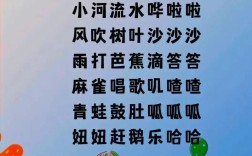

“桃树”“柳树”“风筝”等自然元素,让孩子在朗诵时联想到春天的景象,增强画面感。

如何在教学中培养诗歌兴趣

鼓励仿写创作

让学生模仿《我想》的结构,写出自己的想象,

“我想把眼睛装在白云上,看遍整个世界……”

通过创作,激发他们对诗歌的兴趣。

结合绘画表达

朗诵后,让学生画出诗歌中的场景,小手安在桃树枝上”,用视觉艺术加深理解。

举办朗诵会

组织班级朗诵比赛,让学生展示自己的朗诵技巧,增强自信心和表现力。

诗歌是儿童语言发展的重要载体,《我想》以其生动的语言和丰富的想象,成为一年级学生朗诵的佳作,通过朗诵教学,不仅能提升孩子的语言能力,还能让他们在诗歌的世界里自由翱翔。