在人类智慧的星河中,名言警句如同璀璨的星辰,以其凝练的语言和深刻的内涵,照亮我们前行的道路,关于“快”的论述,尤为引人深思,它既是效率的赞歌,也常是鲁莽的警钟,掌握这些名言,不仅能提升我们的语言素养,更能为我们的决策与行动提供宝贵的镜鉴。

追本溯源:理解名言的生命力

一句名言能够穿越时空,必然与其出处、作者和创作背景紧密相连,脱离这些要素,理解便会流于表面。

以中国古典智慧为例,“欲速则不达”出自《论语·子路》,这句话是孔子对弟子子夏的教诲,当时,子夏被任命为莒父的邑宰,向老师请教为政之道,孔子便以此言相赠,其背景是告诫子夏,治理地方不能只求速度、急功近利,而应尊重客观规律,注重根基的稳固,理解了这一层,我们便知道,这句话并非简单地反对快速,而是反对那种忽视质量、违背规律的盲目求快。

再看西方科学界的经典之语:“如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩上。”这句话通常被认为是牛顿的谦辞,结合其创作背景——它出现在牛顿与科学家罗伯特·胡克关于光学发现的优先权争论的信件中——其含义则更为复杂,有学者认为,这或许隐含着一丝讽刺,因为胡克其貌不扬、身材矮小,无论其初衷如何,这句话如今已被广泛用来形容知识的积累性与继承性,说明任何“快速”的突破,都离不开前人的奠基,这种对背景的深挖,让我们看到了名言在不同语境下的丰富意涵。

融会贯通:名言的现代应用法则

名言的价值在于运用,如何将古老的智慧恰当地融入现代生活与工作,是一门艺术。

-

精准定位,切中要害:使用名言的首要原则是“恰当”,在鼓励团队勇于试错、快速迭代时,引用“天下武功,唯快不破”,能有效激发行动力与竞争意识,但在论证一个需要长期投入的科研项目或品质工程时,“慢工出细活”或“工匠精神”则更为贴切,错误地引用,好比在劝人谨慎时高喊“冲冲冲”,效果适得其反。

-

阐释升华,而非简单堆砌:直接抛出一句名言是生硬的,高明的用法是将其作为观点的引子或论据,并加以阐释,在论述产品开发策略时,可以先提出“我们追求效率,但警惕浮躁”,然后引出“古人云‘欲速则不达’”,进而结合具体案例,分析哪些环节可以提速,哪些环节必须“慢”下来打磨,将古语的精髓与现代管理理念相结合,实现观点的升华。

-

新旧结合,焕发活力:让经典名言与当代流行语或热点事件产生关联,能使其更具传播力,将“一万年太久,只争朝夕”的豪情,与当今科技领域的“快速原型法”和“敏捷开发”理念相联系,可以生动地展现一种既珍惜时间、又注重方法的现代“快”哲学。

探骊得珠:解析名言的创作手法

名言之所以脍炙人口,离不开其精妙的创作手法,了解这些手法,有助于我们更好地品味乃至创造精彩的语言。

-

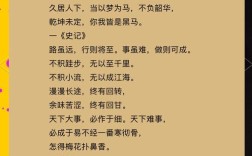

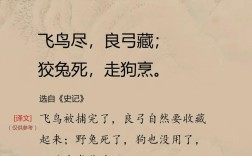

对比与矛盾:这是制造张力和哲理的常用手段。“快”与“慢”、“速”与“达”在“欲速则不达”中形成了强烈的对立统一,揭示了事物发展的辩证关系,同样,“不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”(荀子)则通过“小”与“大”、“慢”与“至”的对比,强调了积累的重要性,看似慢,实则是达成远大目标的唯一捷径。

-

比喻与象征:用具体形象的事物来说明抽象的道理,是名言易于传播的关键。“站在巨人的肩上”就是一个绝佳的比喻,将抽象的知识继承关系描绘得栩栩如生,中国谚语“磨刀不误砍柴工”,用“磨刀”象征准备工作,用“砍柴”象征核心任务,生动地说明了充分的准备(看似慢)能极大提升执行效率(最终快)的道理。

-

夸张与强调:为了突出核心观点,有时会使用夸张的修辞。“一万年太久,只争朝夕”便是极致的夸张,它并非字面意义上的争分夺秒,而是以一种极具感染力的方式,表达了抓住当下、积极进取的紧迫感和宏伟气魄。

在信息爆炸的时代,我们的思维与决策极易在“快”与“慢”的漩涡中迷失,这些关于“快”的名言警句,正是先贤们为我们留下的思想锚点,它们不是非此即彼的教条,而是提醒我们,在速度与深度、效率与质量、创新与传承之间寻找动态的平衡,真正的智慧,不在于一味求快或刻意求慢,而在于拥有一种洞察力,能判断何时该如雷霆般迅捷,何时该如溪流般沉静,让这些历经时间淬炼的语言结晶,内化为我们的一种思维习惯,从而在纷繁复杂的现实中,做出更具远见的选择。