诗歌,是语言凝练的艺术,是情感浓缩的精华,更是穿越时空给予人心的恒久力量,那些流传至今的励志诗篇,以其深邃的意境和昂扬的精神,持续为身处不同境遇的读者注入勇气与希望,要真正领略其魅力,需要我们深入理解其脉络与肌理。

溯源:经典励志诗篇的出处与作者

中国古典诗歌长河中,励志主题源远流长,往往与诗人的个人境遇和时代背景紧密相连。

唐代诗人李白,其诗风豪放飘逸,充满浪漫主义色彩与不屈的抗争精神,他的《行路难·其一》中,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”一句,已成为千古传唱的励志名言,此诗创作于李白被“赐金放还”,离开长安之时,政治失意,前路艰难,诗人并未沉沦,反而在悲愤中迸发出更为强烈的自信与对未来的期许,坚信终有施展抱负的一天,这句诗的出处是其组诗《行路难》,充分展现了李白纵使面对困境依然积极向上的豪迈情怀。

宋代文豪苏轼,一生屡遭贬谪,足迹遍及大半个中国,但其诗词中却常怀超然与豁达,他的《定风波·莫听穿林打叶声》创作于因“乌台诗案”被贬黄州后的第三个春天,词中“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”以及“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,传递出的是一种笑对人生风雨、通达从容的人生态度,这首词的出处是苏轼的词集,它不仅是对一次途中遇雨经历的记述,更是其历经磨难后精神境界的升华,为后世提供了面对逆境时宝贵的精神资源。

深析:创作背景与诗人情怀的融合

理解一首励志诗歌,绝不能脱离其具体的创作背景,背景是诗歌情感的土壤,也是其精神力量生发的根源。

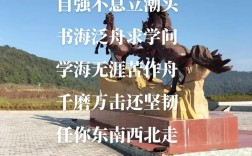

以清代诗人郑燮的《竹石》为例:“咬定青山不放松,立根原在破岩中,千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”这首诗的创作背景与郑板桥作为“扬州八怪”之一的个人品格及其所处的时代环境相关,他借咏颂竹子扎根于青山破岩之中的坚韧形象,托物言志,表达了自己不随波逐流、坚定不屈的高尚情操和面对外界压力毫不动摇的刚毅精神,了解了这一层,我们才能更深刻地体会到“千磨万击还坚劲”所蕴含的顽强生命力。

再如东晋诗人陶渊明,他的《饮酒·其五》中“采菊东篱下,悠然见南山”展现的是一种闲适淡泊,而他的《读山海经·其十》中“精卫衔微木,将以填沧海,刑天舞干戚,猛志固常在”则歌颂了精卫与刑天至死不渝的抗争精神,这两种看似矛盾的情怀统一于陶渊明一身,正反映了他“不为五斗米折腰”而归隐后,内心依然保有的对理想世界的执着追求与不屈意志,这种复杂性的理解,有赖于对其生平与思想脉络的整体把握。

致用:励志诗歌在现代生活中的应用方法

古典励志诗歌并非束之高阁的古董,其智慧完全可以应用于现代生活,成为个人成长的助力。

其一,作为座右铭与自我激励,在书房、办公室或日常使用的笔记本上,抄录一句如“长风破浪会有时”或“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,能在感到疲惫或迷茫时,给予即时的心灵鼓舞,这些诗句凝练而有力,反复诵读,可以内化为一种积极的心理暗示。

其二,用于人际交往中的赠言与共勉,在赠送给朋友、同事或晚辈的礼物上,附上一句契合对方处境或寄寓美好祝愿的励志诗句,比普通的祝福语更具文化底蕴与深意,对即将迎接挑战的朋友,可以赠以“会当凌绝顶,一览众山小”;对遭遇挫折的伙伴,可以共勉“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。

其三,融入教育与品格培养,在家庭教育或学校教学中,引导青少年学习并理解这些励志诗篇,不仅能够提升其文学素养,更能帮助他们塑造坚韧、乐观、豁达的品格,通过讲述诗人和创作故事,让青少年与古代先贤进行跨越时空的精神对话,从中汲取成长的力量。

品鉴:赏析励志诗歌的艺术手法

要深入品味励志诗歌,还需掌握其常用的艺术手法。

托物言志是最为常见的手法之一,诗人不直接抒发志向,而是通过对某种具体事物的描绘和赞美,来曲折地表达自己的思想感情,如前文所述的《竹石》,全篇咏竹,实则言志,陆游的《卜算子·咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”,亦是借梅花的高洁与坚贞,喻指自己虽遭排挤打击而爱国之志不渝的情操。

直抒胸臆则更为直接强烈,如岳飞的《满江红·写怀》,“三十功名尘与土,八千里路云和月,莫等闲、白了少年头,空悲切”,情感喷薄而出,充满了收复山河的迫切心情和昂扬斗志,具有极强的感染力。

对比与反衬也常被运用,如李白在《行路难》中,先极言“金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”的丰盛宴席,却带出“停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然”的苦闷,以乐景写哀,更显其内心矛盾的深刻与现实的艰难,为后文情感的转折与升华做了有力的铺垫。

意境营造是诗歌打动人心的重要手段,励志诗歌的意境或雄浑壮阔,如“大漠孤烟直,长河落日圆”;或清新隽永,如“随风潜入夜,润物细无声”,这些意境能引导读者进入诗人的精神世界,产生共鸣,从而获得审美享受与精神激励。

励志诗歌是中华优秀传统文化中的瑰宝,它们承载着古人对生命的思考、对理想的追求和对困境的超越,当我们吟诵“千磨万击还坚劲”时,我们与郑板桥的风骨相遇;当我们品味“一蓑烟雨任平生”时,我们与苏东坡的豁达相通,这些诗句,早已超越了文字本身,化为一种文化基因,流淌在我们的血脉中,在快节奏的现代社会,时常重温这些充满力量的篇章,无疑是为心灵寻得一處宁静而强大的栖息地,让我们在纷繁复杂的世界里,始终保持一份内心的从容与坚定。