诗歌是语言的艺术,也是情感的载体,对于小学生而言,学习抒情诗歌不仅能提升语言表达能力,更能培养细腻的情感感知力,中国古典诗词中蕴含着丰富的抒情传统,从《诗经》的“昔我往矣,杨柳依依”到李白“举头望明月,低头思故乡”,无数经典作品跨越千年依然打动人心。

诗歌的源流与传承

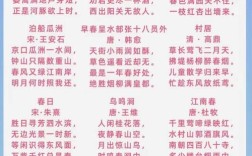

中国最早的诗歌总集《诗经》收录了西周初年至春秋中的305篇作品,风”部分大多来自民间歌谣,以质朴语言抒发普通人的情感,关雎》中“关关雎鸠,在河之洲”就以水鸟和鸣起兴,表达对美好爱情的向往,这种借物抒情的创作手法,成为后世诗歌的重要传统。

唐代是古典诗歌的黄金时期,李白创作《静夜思》时正值秋夜客居扬州,望月思乡的瞬间感触化作二十个字,却道尽了游子共通的乡愁,杜甫在《春望》中写下“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,将战乱时期的忧国忧民之情融入对自然景物的描写,这些作品之所以能流传千古,正是因为表达了人类共通的情感。

诗歌的情感表达技巧

比喻和象征是诗歌抒情的两大法宝,贺知章在《咏柳》中将春风比作剪刀,“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,通过新颖的比喻让无形春风变得具体可感,王维的“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”则运用直抒胸臆的方式,直接道出思乡之情,语言平实却感人至深。

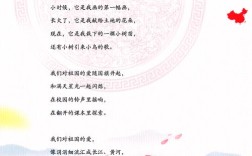

现代儿童诗歌同样延续了这些抒情传统,金波的《春的消息》写道:“风,摇绿了树的枝条;水,漂白了鸭的羽毛。”用儿童视角观察春天,将自然变化转化为充满童趣的画面,这类作品贴近孩子的生活体验,更容易引发情感共鸣。

诗歌在教学中的实践应用

在小学语文课堂上,教师可以引导学生通过多种方式感受诗歌的抒情魅力,朗读训练中,要注意把握诗歌的节奏和韵律,小小的船》中“弯弯的月儿小小的船”的叠词运用,通过声音传递出摇篮曲般的温柔感,在理解环节,可以让学生将“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”这样的诗句转化为画面,体会友情的深厚。

创作练习不妨从身边景物开始,观察校园里的梧桐树,感受秋叶飘落时的姿态,尝试用三五句话表达内心的触动,不必过分追求辞藻华丽,真实细腻的情感流露才是最重要的,记得有个学生在写《雨后的操场》时,用“水洼里躺着碎掉的天空”来形容积水倒影,这种独特的观察角度正是诗歌灵感的闪现。

培养诗歌鉴赏能力的方法

建立诗歌与生活的联系至关重要,当学生亲身经历过离别的滋味,再读“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”时,自然能深刻理解其中蕴含的惜别之情,教师可以组织季节主题的诗歌鉴赏活动,春天读《春晓》,秋天诵《山行》,让诗歌意境与现实场景相互印证。

鼓励学生建立自己的诗歌收藏本,收录特别打动自己的诗句,并记录下被打动的原因,这种积累不仅能丰富语言储备,更是在构建个人的情感记忆库,随着年岁增长,同一首诗会带来不同的感受,这种体验本身就如同在与古今诗人进行跨越时空的对话。

诗歌教育不仅是语言训练,更是审美能力和情感智慧的培养,当我们教会孩子欣赏“野火烧不尽,春风吹又生”的生命力,体会“临行密密缝,意恐迟迟归”的亲情时,实际上是在为他们提供理解世界、表达自我的新维度,在这个信息爆炸的时代,保持对语言文字的敏感,守护内心世界的丰富,或许正是诗歌给予我们最珍贵的礼物。